2025年10月8日22:00 ~ 22:30 NHKEテレで「ザ・バックヤード 知の迷宮の裏側探訪」で紹介の京都水族館。普段は見られない裏側の努力や挑戦が映し出され、クラゲの幻想的な展示やオオサンショウウオの存在がより深く印象づけられました。

本記事では、番組の内容をベースに京都水族館の基本情報、アクセス、見どころ、口コミまでを網羅。内陸型ならではの人工海水の仕組みや、スタッフの地道な作業に支えられた展示の背景を知ることで、訪れたときの感動は一層深まります。

京都観光の合間に立ち寄れる立地も魅力で、家族旅行やデートにもおすすめ。裏側を知ることで楽しさと学びが増す京都水族館の世界へご案内します。

京都水族館とは?基本情報と立地の特徴

京都水族館は2012年に開業した、日本で初めての大規模な内陸型水族館です。場所はJR京都駅から徒歩圏内に広がる梅小路公園内。緑豊かな公園と隣接することで、観光だけでなく地域住民の憩いの場としても親しまれています。

一般的な水族館は海辺に建てられることが多いのに対し、京都水族館は山や町家が広がる古都の中心に位置しています。最大の特徴は「人工海水」を全ての展示に用いている点です。これは海から離れた内陸にあるため、海水を直接引き込むことができないという地理的な制約を逆手に取ったもの。約5000トンもの人工海水が館内を満たし、日々の徹底した管理によって透明度や水質が維持されています。

さらに、京都水族館はただ海の生き物を見せるだけではなく、地域性を重視した展示が特徴的です。京都市内を流れる鴨川を再現した水槽では、実際にオオサンショウウオが観察でき、都市と自然がどのように共存しているかを学べる仕組みになっています。都市型水族館でありながら、地域の環境教育拠点としての役割も担っているのです。

京都駅からのアクセスの良さと、都市観光と組み合わせやすい立地は、国内外の観光客にとっても大きな魅力。市内観光の合間に立ち寄れる「コンパクトさ」と「本格的な展示」が同居する点で、他の水族館にはない独自の存在感を放っています。

京都水族館行き方は?

住所 〒600-8835 京都府京都市下京区観喜寺町35-1(梅小路公園内)

電話番号 075-354-3130

開館時間 通常:10:00 ~ 18:00(入場受付は閉館の1時間前まで)※ただし季節や特定期間(GW、夏休み、年末年始など)によって変動あり 季節や曜日ごとに「9:00〜20:00」「9:30〜19:00」「10:00〜17:00」など異なる時間帯が設定される

定休日 年中無休(ただし、施設点検・気象状況などにより臨時休館あり)

駐車場 駐車場はなし。お車で来館の際は近隣のコインパーキング等を利用する必要あり ただし「梅小路公園おもいやり駐車場」が近隣にあり、障がい者、高齢者、乳幼児連れの家族、妊産婦、歩行困難者などを対象とした優先利用枠が設けられている旨の案内あり

公式サイト 京都水族館 公式サイト https://www.kyoto-aquarium.com

チケット・料金・お得情報

京都水族館の入場料金は、一般的な都市型水族館としては手ごろな価格設定となっています。2025年現在の通常料金は、大人(大学生以上)が2,400円、高校生が1,800円、小中学生が1,200円、幼児(3歳以上)が800円です。3歳未満は無料となっており、家族連れに優しい料金体系といえます。

さらに注目すべきは「年間パスポート」です。大人4,800円で購入でき、2回以上来館すれば元が取れる計算になります。年間パスには館内ショップやカフェでの割引、特別イベントへの参加優待などがついており、リピーターや近隣在住者に人気です。子ども用パスも設定されているため、ファミリーで持てば休日のお出かけ先として定番化しやすいでしょう。

また、京都鉄道博物館とのセットチケットも販売されており、両施設を効率的に楽しみたい観光客にはおすすめです。鉄道博物館と水族館は徒歩数分の距離にあるため、移動の手間なく一日で両方を満喫できます。特に子ども連れ旅行では「鉄道と水族館」という人気の組み合わせが好評です。

このように、京都水族館は単なる観光施設ではなく「繰り返し訪れたくなる仕組み」を整えており、旅のスタイルに応じて最適なチケットを選べる点が魅力です。

アクセス・行き方ガイド(詳細版)

京都水族館は、観光客が多く集まるJR京都駅から徒歩圏内という好立地にあります。市内の主要な観光スポットと組み合わせやすく、初めて京都を訪れる人でも迷わず足を運べる点が大きな魅力です。ここでは代表的なアクセス方法を整理します。

JR京都駅から徒歩で向かう場合

最もシンプルな行き方は、京都駅中央口を出て西方向に歩くルートです。徒歩でおよそ15分。道中には京都らしい街並みや梅小路公園の緑が広がり、散歩感覚で到着できます。大きな道を進むだけなので、観光客でも迷う心配はほとんどありません。

JR嵯峨野線「梅小路京都西駅」からのアクセス

2019年に新しく開業した「梅小路京都西駅」からは徒歩約7分。駅を降りるとすぐに梅小路公園が広がり、水族館へは看板を頼りに進むだけで到着できます。鉄道を利用する場合はこの駅を目指すと最もスムーズです。

市バスを利用する場合

京都駅から市バスを利用する場合は、「七条大宮・京都水族館前」停留所で下車。停留所からすぐ目の前に入口が見え、荷物が多い旅行者や子ども連れにも便利です。京都市内の観光ルートバスと組み合わせやすいのも利点です。

周辺観光との組み合わせ

京都水族館は、梅小路公園や京都鉄道博物館と隣接しており、1日で複数の観光を楽しむことができます。特に鉄道好きの子どもを連れた家族旅行では、水族館と鉄道博物館を一緒に訪れるコースが人気です。

アクセスのまとめ

・徒歩派は「京都駅から15分」

・鉄道派は「梅小路京都西駅から7分」

・バス派は「七条大宮・京都水族館前」で下車すぐ

旅行のスタイルに合わせて選べる多様なアクセス方法は、観光都市・京都ならではの利便性です。

鴨川の再現展示とオオサンショウウオの存在

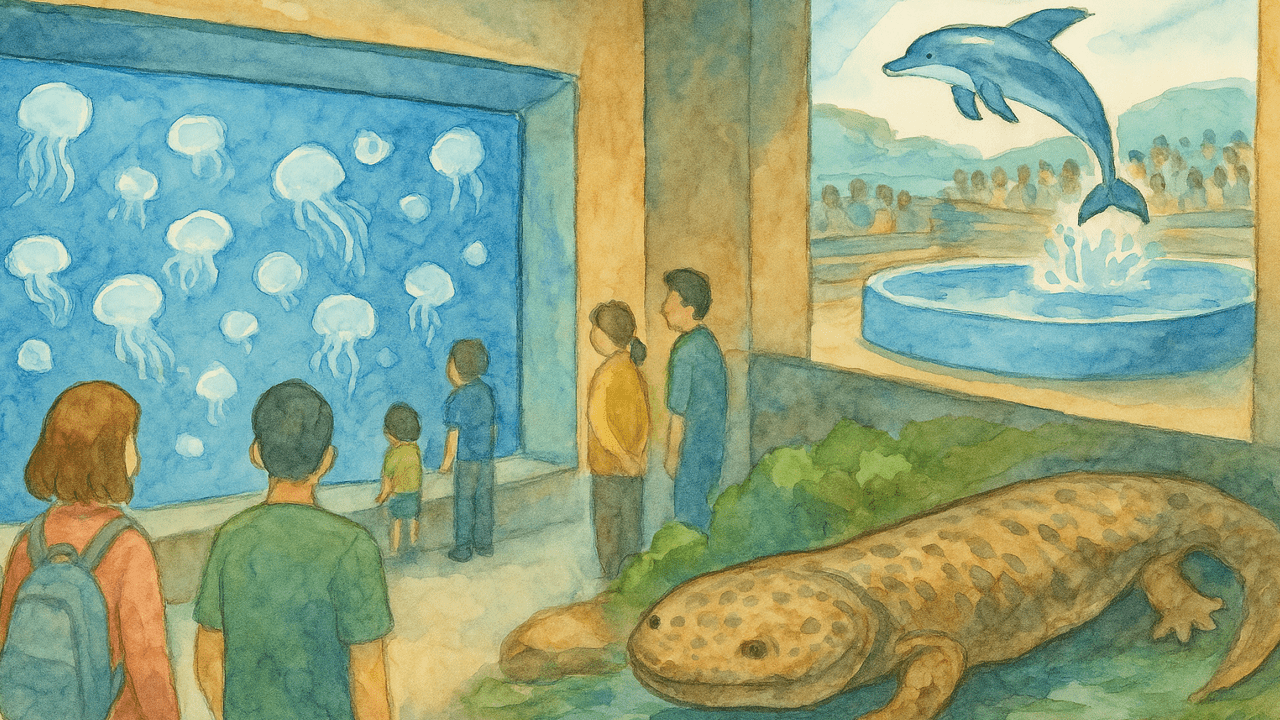

京都水族館に入館すると、まず目に飛び込んでくるのが京都市民にとって馴染み深い「鴨川」の再現展示です。市街地を流れる川の風景をそのまま切り取ったような展示は、地元の人には親近感を、観光客には「京都らしさ」を強く印象づけます。ここでは魚類や水生昆虫といった川の生き物が見られるだけでなく、京都の自然環境がどのように成り立っているのかを体感できるのが特徴です。

中でも注目されるのが、特別天然記念物に指定されている「オオサンショウウオ」です。全長1.5メートルを超えることもある世界最大級の両生類で、日本の限られた地域にしか生息していません。館内ではその迫力ある姿を間近で観察でき、鴨川とそこに暮らす生き物たちのつながりを実感することができます。

ただし、展示の背後には自然環境に関する厳しい現実も存在します。外来種との競合や生息環境の悪化により、オオサンショウウオの生息数は減少傾向にあります。京都水族館では単に生き物を見せるのではなく、保護活動の重要性を来館者に伝え、自然と人間の共生について考えるきっかけを提供しているのです。

この「鴨川の再現展示」は、身近な自然を再発見し、生態系のつながりを学べる貴重な場所となっています。訪れる人々は展示を通じて、川や生き物を守ることの大切さを自然に感じ取ることができるでしょう。

人工海水を支える舞台裏

京都水族館が全国の水族館の中で特にユニークなのは、内陸型という立地条件にあります。海に面していない京都では、海水を直接引き込むことができません。そのため館内のすべての水槽は「人工海水」で満たされており、これは日本でも珍しい試みです。約5000トンにものぼる人工海水を安定して維持することは、まさに水族館の生命線といえるでしょう。

人工海水は塩やミネラルを調合して作られますが、ただ塩を溶かすだけでは生き物にとって適切な環境は整いません。水温、塩分濃度、酸素量、pHなどを常に管理し続ける高度な技術が必要です。NHK「ザ・バックヤード」では、スタッフが日々水質を細かくチェックし、少しでも数値がずれるとすぐに調整を行う様子が紹介されました。来館者が美しい水槽を安心して眺められるのは、こうした地道な努力の積み重ねによるものです。

また、人工海水の維持には膨大なエネルギーと人員が必要となります。大水槽の水替えやろ過装置のメンテナンスは、体力と集中力を要する重労働です。番組内では照英さんも実際に水替え作業を体験し、その過酷さに思わず「グロッキー」になってしまう場面が印象的に映し出されました。

この裏側を知ることで、来館者は展示の美しさをより深く味わえるはずです。京都水族館は単なる観光施設ではなく、技術者や飼育員の知恵と努力が結集した「都市型の挑戦」の象徴ともいえるのです。

クラゲの幻想空間:1500匹が舞う巨大水槽

京都水族館の中でも来館者から高い人気を誇るのが「クラゲワールド」です。館内に設けられた巨大な水槽では、約1500匹ものクラゲがゆったりと漂い、まるで宇宙を思わせる幻想的な光景が広がります。照明によって色合いを変えながら揺らめく姿は、時間を忘れて眺めたくなるほどの美しさです。

しかし、番組「ザ・バックヤード」で紹介された裏側は、華やかな印象とはまったく異なるものでした。クラゲ水槽を清潔に保つには、日々の細やかな清掃や水替え作業が欠かせません。水槽の中でクラゲを傷つけないように注意しながら掃除を行うのは、熟練した職人技ともいえる高度な作業です。リポーターの照英さんも実際に挑戦しましたが、想像以上に体力を消耗し、思わず疲労困憊する様子が映し出されました。

来館者にとっては癒しの象徴であるクラゲですが、その美しい姿を維持するためにはスタッフのたゆまぬ努力が必要不可欠です。表舞台に現れる静かな幻想美と、裏方で続けられる地道な作業。そのコントラストこそが「クラゲワールド」の魅力をより深く感じさせてくれる要素といえるでしょう。

飼育スタッフの挑戦と育成の現場

京都水族館のもう一つの見どころは、飼育スタッフたちが日々繰り広げている「挑戦と成長の物語」です。番組では、若手スタッフが魚にエサを与える訓練の様子が紹介されました。水槽の中で魚がスムーズに餌を食べられるよう調整することは簡単ではなく、スタッフ自身の技術や観察力が試されます。

特に印象的だったのは、先輩スタッフによる厳しいチェックシーンです。給餌のタイミングや魚の動きへの対応力、そして全体の水槽環境を保つための配慮など、あらゆる要素が評価されます。見た目にはシンプルに見える作業でも、失敗すれば魚の健康や展示の質に直結するため、責任は非常に重いのです。

京都水族館では、若手スタッフが経験を積みながら成長していく仕組みが整えられています。裏方で行われるこうした厳しい育成の積み重ねが、観覧者が目にする「生き生きとした展示」へとつながっているのです。

この姿から学べるのは、華やかなショーや展示の裏には必ず努力があるということです。表の感動をつくるために裏で流れる汗がある――京都水族館はその象徴ともいえる場所であり、来館者はただ展示を楽しむだけでなく「人の力が支える生き物の世界」を体感できるのです。

京都水族館の人気スポットと見どころ

京都水族館には、子どもから大人まで幅広い世代が楽しめる展示やアトラクションが揃っています。中でも外せないのが「イルカスタジアム」。ダイナミックなジャンプやコミカルな動きに加えて、スタッフとの息の合ったパフォーマンスは迫力満点です。観客との距離が近く、臨場感あふれる演出も魅力のひとつです。

館内を進むとペンギンやアザラシの展示エリアがあり、自然に近い環境で生活する姿を間近で観察できます。特にペンギンは大きな群れで暮らす様子が見られ、愛らしい仕草が子どもたちに人気です。アザラシが透明なチューブ型水槽を通って泳ぐ姿は、360度の角度から観察できるユニークな仕掛けで、多くの来館者を楽しませています。

また、子ども向けの体験型展示やワークショップも充実しています。生き物に触れる体験や学びのコーナーが設けられており、教育的価値が高い点も京都水族館ならではです。さらに、京都らしさを感じられる工夫として、地域の川や山に生息する生き物の展示や、和の雰囲気を取り入れた演出も特徴的です。観光地としてだけでなく、地域文化に触れられる点も大きな魅力となっています。

観光客におすすめの楽しみ方

京都水族館は、観光客にとって「立ち寄りやすさ」と「充実度」を兼ね備えたスポットです。京都駅から徒歩約15分というアクセスの良さに加え、梅小路公園内に位置しているため、京都観光の合間に訪れることができます。

館内の展示を一通り見学するには、およそ1時間半から2時間ほどが目安。短時間でも満足感が得られるため、旅のスケジュールに組み込みやすいのが特徴です。特に雨の日の観光先として重宝され、天候に左右されず楽しめるのも人気の理由です。

家族旅行にも適しており、子どもが夢中になれる体験型展示やペンギン・イルカといった定番の人気動物が揃っている点は大きな安心材料です。また、梅小路公園の広々とした芝生で遊んだり、ピクニックを楽しむこともできるので、家族連れにとっては一日中過ごせる環境が整っています。

さらに周辺には「京都鉄道博物館」が隣接しており、水族館と合わせて訪れる観光コースが定番です。公園の自然、鉄道の歴史、水族館の展示を一度に体験できる立地は他に類を見ません。京都観光を効率的に楽しみたい人にとって、水族館は外せない立ち寄りスポットといえるでしょう。

来館者の評判・口コミから見るリアルな魅力

実際に訪れた人々の声を集めると、京都水族館の魅力がよりリアルに浮かび上がります。SNSや口コミサイトでは、まず「クラゲワールド」の幻想的な光景が頻繁に投稿されています。照明に照らされたクラゲの舞いはフォトジェニックで、「写真を撮りたくなる水族館」として若い世代から特に人気を集めています。

また、家族連れからは「子どもが夢中になった」「体験型展示で学びながら楽しめた」という声が多く寄せられています。館内の動線がシンプルで回りやすいため、小さな子ども連れでも安心して過ごせる点が評価されています。カップルからは「京都観光の合間に立ち寄れるロケーション」「幻想的な展示がデートにぴったり」との意見も目立ちます。

一方で「思ったよりも展示エリアが広く、見応えがあった」「京都の真ん中にこんな大きな水族館があるとは驚き」という感想もあり、初めて訪れる人にとっては意外性が強いようです。特に「海水がすべて人工だと知って驚いた」という口コミは、他の水族館にはない京都水族館ならではの特色を物語っています。

口コミから見えるのは、展示の美しさだけでなく「都市型水族館としてのユニークさ」への驚きや感動です。実体験に基づく声は、これから訪れる人にとって何よりの参考になるでしょう。

NHK「ザ・バックヤード」で京都水族館が特集

NHK Eテレの人気番組「ザ・バックヤード 知の迷宮の裏側探訪」では、京都の観光名所として知られる京都水族館が取り上げられました。リポーターを務めたのは体力自慢の照英さん、語りを担当したのは俳優の中村倫也さん。番組では、普段の来館では決して目にすることのない裏側の仕事や工夫が映し出され、視聴者に大きな驚きと感動を与えました。

水族館に足を運んだ人なら誰もが感じる幻想的な展示の裏には、膨大な準備や維持管理の努力が隠されています。たとえば1500匹ものクラゲが漂う大水槽の清掃や給餌訓練、そして海が存在しない内陸都市・京都で大量の海水を人工的に作り続ける仕組みなど。番組は、展示が「完成形」ではなく「日々の挑戦の積み重ね」で成り立っていることを伝えてくれました。

このコンテンツでは、番組で紹介された裏側を軸にしつつ、京都水族館の基本情報やアクセス方法、実際の見どころや楽しみ方を整理します。裏側の努力を知った上で訪れることで、展示そのものがより奥深く味わえるはずです。観光客はもちろん、地元京都の人々にとっても再発見のきっかけとなるでしょう。

まとめ|ザ・バックヤードで見えた京都水族館の本当の魅力

NHK「ザ・バックヤード」で紹介された京都水族館は、単なる観光スポット以上の存在感を放っていました。番組を通して浮かび上がったのは、美しい展示の裏側で日々積み重ねられているスタッフの努力です。人工海水の維持やクラゲ水槽の清掃、飼育スタッフの厳しい訓練と育成。来館者が目にする穏やかな光景の背景には、見えない労力と技術が隠されていることが伝わりました。

実際に訪れてみると、テレビ画面を通じて見た「裏側」と展示の迫力が重なり合い、より深い感動が得られます。クラゲの幻想的な揺らめき、イルカのダイナミックなジャンプ、オオサンショウウオの存在感。これらは単なる観賞対象ではなく、自然や命と向き合うきっかけを提供してくれるものです。

さらに、海のない京都で大規模な水族館を成立させているという事実そのものが大きな価値です。内陸型という制約を逆手に取り、人工海水という挑戦を成し遂げた点は他の水族館にはない独自性を生み出しています。そこには「不可能を可能にする技術力」と「地元に根差した環境教育施設としての使命感」が息づいているのです。

京都水族館は、観光客にとっては魅力的な訪問先であり、地元に暮らす人々にとっては自然と生き物の大切さを学ぶ場でもあります。番組が伝えた裏側の真実を知ることで、訪問体験はより豊かになり、展示の一つひとつに込められた意味を深く感じ取ることができるでしょう。

「裏側を知る旅が、展示をもっと豊かにする」

京都水族館をめぐる記事をまとめてきて、改めて感じるのは「裏側を知ることで、表の感動が深まる」という普遍的な真理です。NHK「ザ・バックヤード」が伝えたのは、私たちが普段何気なく楽しんでいる展示の背後に、数え切れない努力と挑戦が隠れているという事実でした。クラゲの揺らめく美しさの裏には重労働ともいえる掃除があり、オオサンショウウオの姿の背後には自然環境の変化や保護の難しさが横たわっています。人工海水を支える技術は、表舞台では語られることのない職人技であり、京都という内陸都市だからこそ生まれた知恵の結晶です。

「ただきれいな展示を見た」という以上の思いを抱きました。それは、生き物たちを展示することがゴールではなく、いかに生態系を未来に残し、命のつながりを絶やさないかという問いを投げかけているからです。水槽の中の魚やクラゲは、観光客を楽しませるための装飾ではなく、環境問題や自然保護の縮図として私たちに語りかけている存在なのだと気づかされました。

京都水族館は観光施設であると同時に、環境教育施設でもあります。鴨川を再現した展示は、地元の人にとっては「身近すぎて意識しなかった自然」を見直すきっかけとなり、観光客にとっては「都市の中にある川の恵み」を感じる場となります。イルカやペンギンのパフォーマンスに笑顔を浮かべる子どもたちが、やがて成長して自然保護に関心を持つようになるかもしれません。その意味で、京都水族館は未来への橋渡しを担う重要な拠点といえるでしょう。

また、都市型水族館という存在自体が示しているのは「人と自然の距離感」の新しい形です。かつて水族館は海辺に作られるのが常識でした。しかし、京都水族館はその常識を覆し、内陸においても最新技術を駆使すれば豊かな展示が可能であることを証明しました。人工海水という工夫は単なる代替手段ではなく、「人間の知恵と努力があれば自然に近づける」という挑戦の象徴でもあります。もちろん、自然そのものには敵わない部分もありますが、その差を理解することこそが自然を大切にする意識につながるのだと感じます。

ここでひとつ、本文には盛り込めなかったエピソードを挙げたいと思います。番組の中でスタッフが語った「クラゲはとても繊細で、少しの水流の変化で弱ってしまう」という言葉が印象的でした。私たちが眺める幻想的な光景は、実はわずかな環境の揺らぎで壊れてしまう危うさを抱えているのです。その事実は、自然環境そのものの脆さを映し出しているように思えました。気候変動や環境破壊が進む今、この小さな生き物たちの存在は、私たちに「守るべきものは何か」を問いかけているのかもしれません。

さらに視点を広げれば、京都水族館は観光都市・京都の中で独自の役割を果たしています。寺社仏閣や歴史建築を訪れるだけでは得られない「現代の自然と科学の交差点」として機能しているのです。観光客にとっては、歴史と文化に触れる旅の合間に、現代の知と技術に出会える場所。地元住民にとっては、子どもから大人まで自然の価値を学べる身近な教育施設。両方の役割を兼ね備えているからこそ、多くの人に支持されているのだと感じます。

そして最後に触れておきたいのは、NHKの番組が与える「新しい目線」です。水族館を訪れた人の多くは、展示を楽しんで帰るだけかもしれません。しかし番組を通じて裏側を知った人は、もう一度足を運びたくなるでしょう。なぜなら、目に映る光景の一つひとつに「裏方の努力」という新しいレイヤーが加わるからです。照英さんが汗だくになりながら挑んだ清掃作業や、若手スタッフが緊張しながら給餌に臨む姿を思い浮かべれば、水槽の中の魚やクラゲを見る目は確実に変わります。

裏を知ることで感動が深まる――これは京都水族館に限らず、あらゆる文化施設や観光スポットに通じる真実かもしれません。人の営みと自然の営みが交わる場所には、必ず「表」と「裏」があり、その両方を理解することで初めて本当の価値が見えてくるのです。

京都水族館は、訪れる人々に「楽しさ」と「学び」を同時に提供してくれる場所です。そして、裏側の努力を知った今、その展示はより深みを増し、私たちの心に長く残る体験となるでしょう。京都観光の一日を彩るスポットであると同時に、未来の自然と人の関わりを考える場として、これからも多くの人に愛され続けていくに違いありません。

コメント