2025年9月16日 (火) 22:00 ~ 22:45 (45分)NHKの番組「先人たちの底力 知恵泉」では、戦国時代に瀬戸内海を支配した村上海賊と織田信長の関わりが紹介されました。村上海賊は能島・因島・来島を拠点とする一族で、なかでも能島の村上武吉はルイス・フロイスから「日本最大の海賊」と記されました。彼は大名の支配下に入ることを拒み、瀬戸内海の航路を掌握し続けたことで知られています。織田信長が天下布武を掲げて全国統一を進める過程で、海上交通の制圧は避けて通れない課題でした。

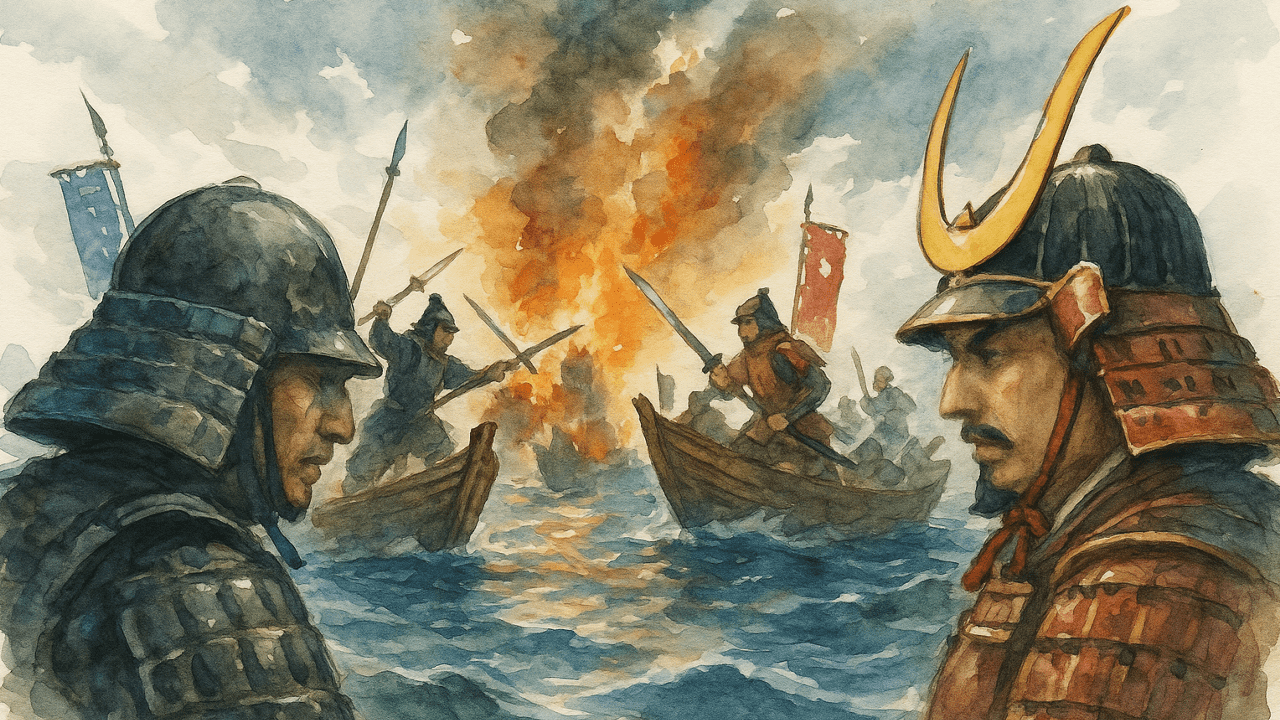

このとき村上武吉は石山本願寺を支援し、本願寺水軍の一翼を担いました。信長方の水軍と対峙した村上海賊は、瀬戸内の複雑な潮流を熟知し、小早船を駆使して機動的な戦いを繰り広げました。その結果、織田軍は苦戦を強いられ、鉄甲船の建造に踏み切るなど、新たな対応を迫られました。最終的には信長が石山本願寺を屈服させましたが、村上武吉の抵抗は「海の自由」を守る象徴的な出来事でした。番組では、陸の戦国大名とは異なる「海の戦国大名」としての村上海賊の知恵と誇りが紹介されました。

村上海賊とは?瀬戸内を支配した水軍衆の正体

村上海賊とは、瀬戸内海を拠点に活動した海賊衆であり、水軍としての性格を強く持っていました。能島・因島・来島という三つの家系に分かれ、それぞれ独自の支配領域と役割を担いながら、瀬戸内海の制海権を握っていたのです。能島村上は瀬戸内の中央に位置する小島を本拠とし、潮流を巧みに利用する戦術で知られました。因島村上は交易路の要所を抑えて勢力を広げ、来島村上は四国側の海域を中心に活動しました。

彼らの役割は単なる略奪ではなく、航行する船の安全を守り、通行料として「関銭」を徴収する、いわば海上交通の管理者でもありました。南北朝期からその名を知られ、戦国時代には毛利氏や織田氏など有力大名にとって欠かせない存在となります。村上海賊は、戦国の陸上戦国大名に対して「海の戦国大名」と呼べる独自の地位を築いたと言えるでしょう。

村上海賊の本拠地 ― 能島・因島・来島と水軍城の実像

村上海賊の本拠地は、瀬戸内海に点在する島々に築かれた水軍城でした。その代表が能島城跡です。能島は急流に囲まれた天然の要害であり、小早船を自在に操る村上衆にとって理想的な拠点でした。周囲には複数の砦や番所が築かれ、外部から侵入するのが難しい構造となっていました。

一方、因島村上氏は因島に居館を置き、港を拠点に海上交易と防衛を行いました。因島は山陽と四国を結ぶ航路の要衝で、村上氏が関銭を徴収する基盤にもなります。来島村上氏は伊予の来島を本拠とし、四国沿岸を守る位置にありました。来島城は潮流が複雑に交錯する場所にあり、敵船の進入を阻む自然の防壁を備えていました。

これらの拠点は単なる城ではなく、瀬戸内海全体を見渡す軍事ネットワークを形成しており、村上海賊が「海を制する者」と呼ばれた所以を示しています。

村上武吉 ― 能島村上家の当主とその生涯

能島村上家の当主である村上武吉は、ルイス・フロイスから「日本最大の海賊」と評され、戦国時代を代表する海の武将となりました。彼の生涯は、戦国大名に従わず、海上の自由を守ることに一貫して捧げられたものでした。来島・因島の村上家が次第に有力大名の傘下に入る中で、武吉は孤高の立場を選び、独立を貫きます。

毛利元就はその力を取り込もうとたびたび交渉しましたが、武吉は容易には動かず、海の支配者としての誇りを示しました。織田信長が天下布武を掲げて勢力を伸ばす中、武吉は本願寺水軍を支援し、信長の水軍と対峙しました。その姿勢から「最後の日本海賊」と呼ばれることもあります。

彼の特徴は、単なる武力ではなく、潮流を読み切る戦術や航路を掌握する経済的な知恵を駆使した点にありました。村上武吉の存在は、戦国時代のもう一つの英雄像として、現在も語り継がれています。

ルイス・フロイスが見た「日本最大の海賊」

イエズス会の宣教師ルイス・フロイスは16世紀に日本を訪れ、多くの戦国武将や出来事を『日本史』として記録しました。その中で村上海賊の当主である村上武吉について触れ、「日本最大の海賊」と表現しています。フロイスはキリスト教の布教とともにヨーロッパの視点から日本社会を観察しており、彼の記録は当時の日本を知る貴重な史料となっています。村上武吉が海上で持っていた影響力や統率力は西洋人の目にも特別な存在として映ったのです。

フロイスの視点は、日本の戦国史に新たな評価を与えるものでもありました。彼は織田信長や豊臣秀吉のような陸上の支配者と並べて、瀬戸内を制した村上海賊を記録しました。海を舞台にした戦いを重視しない当時の大名に比べ、フロイスはその力を国家規模に匹敵するものと理解していました。村上武吉の存在は、陸の戦国大名だけでなく、海を制する者としての特異な地位を西洋にまで知らしめる結果となったのです。

毛利元就との駆け引き ― 村上海賊はなぜ従わなかったのか

戦国大名の毛利元就は、中国地方を統一する過程で海上交通の支配を不可欠と考えました。そのため瀬戸内を押さえる村上海賊を自らの勢力に組み入れようとしました。因島や来島の村上氏は毛利氏の庇護下に入り、毛利水軍の一翼を担うことになりました。しかし能島村上家の当主である村上武吉は、容易には従いませんでした。彼にとって海の自由を守ることは譲れない価値であり、大名の支配下に入ることは独立を失うことを意味していたのです。

毛利元就は繰り返し交渉を試みましたが、武吉は最後まで独立の姿勢を崩しませんでした。この態度は時に孤立を招きましたが、それでも村上海賊の強さを示す証でもありました。村上武吉は海上の制海権を握り続け、時に毛利氏を助け、時に距離を置くという柔軟な立ち回りを見せました。従わないことで失うものもありましたが、彼の独立心は村上海賊を単なる大名家臣ではなく、戦国日本における「海の支配者」として際立たせました。

織田信長と村上海賊 ― 天下布武と瀬戸内制海権の衝突

織田信長は天下布武を掲げ、陸だけでなく海上交通の掌握も視野に入れていました。特に石山本願寺との戦いでは、本願寺側に味方した村上海賊が重要な役割を果たしました。村上武吉は本願寺水軍を支援し、瀬戸内で織田方の船団に対抗しました。瀬戸内の複雑な潮流を知り尽くした村上海賊の戦術は織田軍にとって大きな脅威となりました。

この戦いで信長は苦戦を強いられ、村上武吉の存在感はさらに高まりました。織田水軍も鉄甲船を投入するなど新たな戦術を試みましたが、村上海賊の機動力や地の利を活かした戦いに苦しめられました。最終的には織田方が石山本願寺を屈服させましたが、その過程で村上武吉が織田軍の進軍を妨げた事実は明確に残っています。信長と村上海賊の衝突は、戦国時代における海上の重要性を証明する出来事であり、村上武吉が「最後の日本海賊」と呼ばれる所以の一つでもあります。

村上海賊の海戦術と小早船 ― 戦国水軍の知恵

村上海賊の強さの背景には、瀬戸内海の潮流を最大限に活用する独自の戦術がありました。瀬戸内は潮の流れが速く複雑であり、土地を熟知した者でなければ自在に航行できませんでした。村上海賊は小早船と呼ばれる小型で機動性の高い船を用い、潮流に逆らわず走らせることで大船よりも素早く動くことができました。この機動力を活かして敵船に急襲し、勝負を決する奇襲戦法を得意としました。

また、村上海賊は火矢や焙烙火矢など火器を駆使し、敵船を炎上させる戦術も用いました。限られた兵力で大きな戦果を挙げるには、船そのものを破壊することが効果的だったのです。瀬戸内独自のゲリラ戦とも言える戦術は、海域を自在に使いこなすことで成立していました。大名家が多くの兵を擁しても、海を支配する村上の戦術の前では思うように動けませんでした。村上海賊の知恵は、戦国期の海上戦において欠かせない存在であり、彼らが恐れられた理由でもありました。

村上海賊と経済活動 ― 瀬戸内海の関銭と物流支配

村上海賊の活動は単なる戦闘にとどまらず、瀬戸内海を通る物流を支配する経済的基盤に直結していました。彼らは通行する船から「関銭」と呼ばれる通行料を徴収しました。これは一方的な略奪ではなく、航路を安全に通行するための代償として機能していました。村上海賊の存在があったからこそ、商人たちは瀬戸内を安心して航行できたのです。

また、村上海賊は寺社勢力とも結びつきを持ち、船舶の護衛や交易の調整役も担っていました。海上交通の安全を保証することは、商業活動の発展に直結しました。瀬戸内は西国と畿内を結ぶ大動脈であり、その流通を握る村上海賊は、戦国経済において重要な位置を占めていました。毛利氏や本願寺などの有力勢力が村上海賊を必要としたのは、単に軍事力としてだけでなく、この経済的機能を欠かすことができなかったからです。村上海賊は海の戦国大名と呼べるほどの影響力を持ち、武力と経済の双方で瀬戸内を支配しました。

村上海賊の子孫とその後 ― 江戸期から現代へ

村上海賊の当主であった村上武吉は戦国末期に勢力を維持しましたが、豊臣政権下で次第に力を失い、江戸時代には海賊衆としての活動は終わりました。武吉の子孫は毛利氏の庇護を受けて存続し、一部は武士として仕え続けました。村上氏の系統は完全に断絶することなく、各地でその姓を残しました。現在も愛媛県や広島県には村上姓の家系が多く見られ、地域に根づいた名として続いています。

また、村上海賊の歴史は江戸期以降も語り継がれ、近代に入ってからは郷土史として再評価されました。現代では能島村上の末裔を名乗る家が伝統を受け継ぎ、地域の歴史文化活動にも関わっています。村上水軍博物館や能島水軍まつりといった観光資源としての活用も盛んです。村上海賊の子孫が生きた証は、単に血脈としてだけでなく、文化や地名、そして地域の誇りとして今も存在しています。村上海賊の後世への影響は大きく、歴史を通じて地域社会に刻まれています。

村上海賊の美学 ― 戦国アウトローの誇り

村上海賊の存在が他の戦国武将と大きく異なっていた点は、大名に従属することなく独立を貫いた姿勢にありました。能島村上家の当主である村上武吉は、毛利氏や織田氏といった有力な勢力からの誘いを受けても、最後まで自らの自由を守ろうとしました。彼にとって重要なのは陸の支配権ではなく、瀬戸内海を支配するという誇りでした。大名の軍門に下ることは海の自由を失うことであり、その選択を退け続けたことこそが村上海賊の美学でした。

また、村上海賊の誇りは単なる反抗心ではなく、海の秩序を守るという責任感にもつながっていました。通行する船から関銭を徴収しながらも航路の安全を保障し、海を行き交う人々の暮らしを支えていました。その実績があったからこそ、村上海賊は恐れられると同時に頼りにされました。武力に依存するだけでなく、海上の秩序を守るための行動を取ったことが、戦国のアウトローとしての矜持を示しています。自由と独立を貫いた彼らの精神は、後世にも強い印象を残しました。

村上海賊の現在への影響 ― 観光・文化・地域振興

村上海賊の足跡は現在も瀬戸内の各地に残され、観光や地域振興に大きな役割を果たしています。愛媛県今治市の能島城跡は史跡として整備され、往時の拠点の姿を今に伝えています。広島県尾道市の因島や愛媛県大三島も、村上海賊ゆかりの地として観光資源となっています。これらの地域をめぐる歴史探訪は、国内外から訪れる人々に人気を集めています。

また、今治市にある村上水軍博物館では、村上海賊の歴史や海戦術、当時の生活に関する資料が展示されており、研究と観光の両面で重要な拠点となっています。さらに能島水軍まつりなどの地域イベントでは、村上海賊の勇壮な姿を再現し、地域の誇りとして受け継がれています。小説『村上海賊の娘』は直木賞を受賞し、文学やメディアを通じて村上海賊が再評価される契機ともなりました。こうした文化的影響は、歴史を現代社会に生かす取り組みとしても注目されています。

まとめ|村上武吉の底力と知恵から学ぶもの

村上武吉と村上海賊の歩みは、戦国時代の陸上の大名たちとは異なる軌跡を示しています。信長が天下布武を掲げて中央集権を進める中で、村上武吉はあくまで瀬戸内海を拠点に自由を守り続けました。彼の存在は織田軍の進軍を妨げ、戦国史における海上勢力の重要性を証明しました。村上海賊は単なる海賊ではなく、知恵を駆使しながら海の秩序を維持した支配者だったのです。

彼らの姿勢から学べることは多くあります。強大な権力に従わず、独立を守る姿は現代社会においても自由や自立の象徴として響きます。また、潮流を読み切る戦術や関銭制度など、合理的に海を支配する知恵は時代を超えて価値を持ちます。村上海賊の誇りと武吉の精神は、戦国の一時代を彩っただけでなく、現代にまで続く教訓を残しました。自由と独立を貫いた村上海賊の物語は、日本史の中で特異な存在として輝き続けています。

番組紹介|「先人たちの底力 知恵泉」全体像

番組の司会は NHKアナウンサーの高井正智さん、または藤井彩子さんが務めることが多く、知的で親しみやすい進行が特徴です。最新の放送例としては、藤井彩子さんが司会を担当しました。ナレーションは谷口慎一郎さんが担当することが多く、語りに深みと重みを与えています。

各回のテーマに応じて、歴史研究者、作家、タレント、小説家など多彩なゲストが出演します。例えば、ある回では中沢元紀さん(俳優)、梯久美子さん(ノンフィクション作家)、藤田和日郎さん(漫画家)が登壇しました。また別の回では、今野敏さん(小説家)、山口真由さん(法学博士・教授)、大石学さん(名誉教授)といった専門家が出演し、テーマへの深い掘り下げを行っています。

番組制作はテレビマンユニオンが中心となって行なわれています。制作プロデューサーとして中村美奈子さん、高橋才也さんなどが携わるほか、ディレクターやリサーチャーもテーマに応じて編成され、番組の品質を支えています。

この番組は、歴史上の人物を単なる伝記対象とするのではなく、その生き方や選択、知恵に焦点を当てて取り上げます。例えば、嘉納治五郎の柔道を通じた教育革新、やなせたかしの人生から読み解く創作の知恵、シーボルトの情報収集の工夫など、多様なテーマを扱います。 番組は当時の社会背景や思想を丁寧に解説し、視聴者に「先人が抱えていた問題や思考の軌跡」を伝える構成です。

『知恵泉』は、歴史の「知恵」を現代に活かす視点を常に意識しています。例えば、嘉納治五郎の教育思想からスポーツの社会的役割を、シーボルトの情報収集からグローバルな視野の重要性を学ぶなど、視聴者の日常や社会に結びつけた示唆を提供しています。

今回放送された「戦国アウトロー 村上海賊 信長に勝つ」では、瀬戸内海を舞台に活躍した村上海賊が取り上げられました。村上海賊は南北朝時代からその名をとどろかせ、戦国期には能島・来島・因島を中心に活動しました。その中で能島の村上武吉は、毛利元就から懐柔されても従わず、独立を守った人物として描かれました。

番組では、村上武吉がなぜ「日本最大の海賊」と呼ばれたのか、どのようにして織田信長に抗ったのかが詳しく紹介されました。特に石山合戦での活躍や、潮流を利用した戦術、小早船による奇襲などが取り上げられました。また、海賊と呼ばれながらも航路を守り、関銭を通じて経済的役割を担った姿も伝えられました。村上武吉の美学は単なる反抗ではなく、海の自由と秩序を守る姿勢にありました。番組は、戦国のアウトローが現代に示す知恵を掘り下げ、視聴者に新たな視点を提供しました。

出演者一覧

2025年9月16日(火)22:00〜22:45にNHK E テレで放送の先人たちの底力 知恵泉『戦国アウトロー 村上海賊 信長に勝つ』の出演者です。

出演(ゲスト):神田伯山(講談師) 大久保佳代子(タレント) 清水克行(歴史学者)

司会:藤井彩子(NHKアナウンサー)

ナレーター:谷口慎一(NHKアナウンサー)

あとがき|「先人たちの底力 知恵泉」を観て考える歴史の面白さと現代への示唆

NHKのEテレで放送されている「先人たちの底力 知恵泉」は、歴史を扱う番組でありながら、単に過去をなぞるだけでなく、その時代に生きた人々がどのような選択をし、どのような知恵を発揮したのかという視点に立って紹介してくれる点に大きな魅力を感じます。今回改めて番組全体の特徴を振り返ってみると、歴史の見方が一段と広がり、自分自身の日常や社会の課題を考える上でも参考になる点が多いと実感しました。

まず印象的なのは、司会やナレーションの進行が押し付けがましくなく、あくまで視聴者とともに学ぶ姿勢を大切にしているところです。司会を務めるアナウンサーの落ち着いた解説や、ナレーションの柔らかい語りは、難しい歴史用語や人物も身近に感じさせてくれます。歴史番組というと堅苦しくなりがちですが、この番組は親しみやすさを保ちながら、確かな史料に基づいた解説を行っているため、安心して知識を吸収することができます。

また出演者の多彩さも魅力です。歴史学者だけでなく、小説家や漫画家、時には俳優やタレントも登場し、それぞれの立場から歴史人物の生き方に迫っていきます。学問的な視点と表現者の感性が交差することで、歴史が「知識」から「物語」へと立ち上がり、視聴者の想像力を刺激します。歴史を一つの事実の羅列として受け取るのではなく、そこから現代に通じる価値や課題を見いだしていくことの大切さを、自然に教えてくれているように感じます。

さらに制作陣の工夫も見逃せません。テレビマンユニオンのプロデューサーやディレクターが番組を形作っており、毎回のテーマに沿って丁寧なリサーチが行われています。紹介されるエピソードは史料に基づいていますが、映像や再現、解説パートを通じてわかりやすく整理されているので、歴史を専門的に学んだことがない視聴者でも理解しやすい構成になっています。

この番組が優れていると感じる点は、歴史人物を単に「偉人」として讃えるのではなく、一人の人間としての葛藤や失敗に光を当てるところです。例えば村上武吉が信長に抗った話にしても、単なる英雄譚ではなく、なぜ彼が独立を守ろうとしたのか、どのように社会や経済と関わったのかという具体的な背景が描かれます。そのため、歴史を知ることが現代の私たちの生き方にも直結するという感覚が芽生えてきます。

歴史の面白さは、出来事そのものだけでなく、そこから導き出される「問い」にあると思います。この番組を通じて感じるのは、「なぜこの人物はそう行動したのか」「その選択は時代にどのような影響を与えたのか」という視点の大切さです。現代社会でも、選択の連続が未来を形作ります。歴史上の人物の知恵に触れることは、単に知識を得るだけでなく、自分自身の判断力を養うことにもつながります。

また、番組の構成にはグローバルな視点も見られます。たとえばルイス・フロイスの記録が取り上げられるとき、ヨーロッパから見た日本像が浮かび上がります。外部の視点を交えることで、日本の歴史がより客観的に理解でき、国際社会における日本の立ち位置を考える手がかりになります。グローバル化が進む現代において、外からの視点を取り入れることは不可欠であり、歴史学習においてもその意義は大きいと感じます。

さらに個人的に興味深いのは、番組が取り上げるテーマの幅広さです。戦国武将だけでなく、文化人や科学者、教育者など、さまざまな分野の先人が紹介されます。嘉納治五郎の教育思想や、やなせたかしの人生、シーボルトの活動など、それぞれが現代にも通じる知恵を残しています。歴史の対象は必ずしも有名な戦いだけではなく、人間の営み全体に広がっていることを、この番組は教えてくれます。

そして何より、この番組は歴史を「楽しむ」ことを思い出させてくれます。知識としての歴史は学校教育で触れることが多いですが、そこではどうしても暗記に偏りがちです。しかし「知恵泉」は、歴史を知識ではなく知恵として捉え直し、現代社会を生きるヒントとして提示してくれます。その姿勢が、歴史をより身近なものにし、学ぶ喜びを感じさせてくれるのです。

自分自身、番組を視聴するたびに「歴史は過去の話」ではなく「今を生きるための材料」であると実感します。たとえば村上海賊が海の自由を守った知恵や、嘉納治五郎が教育を通じて社会を変えようとした姿勢は、現代における独立や教育改革の議論にも通じる要素があります。歴史を参照しながら現代を考えることは、視野を広げ、自分の立ち位置を見直すための大切な営みであると感じます。

最後に、この番組を通じて得られる最大の収穫は、先人の生き方を「尊敬しつつも同じ人間として感じられる」ことです。彼らは決して完璧ではなく、迷いや失敗も抱えていました。それでも挑戦し続けた姿が、今を生きる私たちの背中を押してくれます。歴史は遠い時代の物語ではなく、私たち自身の営みの延長線上にあることを、この番組は優しく教えてくれます。

「先人たちの底力 知恵泉」は、歴史を知る楽しさと同時に、現代を考える力を養うきっかけを与えてくれる番組です。謙虚な気持ちで先人の知恵に耳を傾けることで、私たちは自分の生き方を見直し、未来を切り開くためのヒントを手に入れることができます。歴史は過去の記録であると同時に、現在と未来を結ぶ大切な道しるべである。そのことを改めて感じさせてくれる番組だと強く思いました。

コメント