2025年9月26日(金)21時からNHK Eテレ1で放送される「芸能きわみ堂 映画“国宝”で注目!歌舞伎『曽根崎心中』の世界」は、映画「国宝」の大ヒットをきっかけに歌舞伎の魅力を深掘りする特集番組です。ゲストには中村鴈治郎を迎え、家の芸として受け継がれる「曽根崎心中」の奥深さを解説し、さらに映画で歌舞伎俳優役に挑んだ吉沢亮のインタビューも紹介されます。原作者・吉田修一からの手紙や坂田藤十郎・片岡我當ら名優の出演もあり、伝統と革新が交差する歌舞伎の世界を映像とともに堪能できる内容です。

映画「国宝」と歌舞伎ブームの広がり

映画「国宝」は公開直後から大きな注目を集め多くの観客を映画館へと導きました。現代社会では娯楽の選択肢が数多く存在していますがその中で伝統芸能である歌舞伎を題材にした作品が大ヒットすることは珍しい現象です。映画の中では緻密に再現された舞台美術や役者の所作が映し出され観客はスクリーンを通して歌舞伎の世界に触れることができます。そして映像ならではの迫力ある演出が加わることで従来の舞台観劇とは異なる体験が生まれました。こうした新鮮さが幅広い層に受け入れられ人気の広がりにつながったのです。歌舞伎は長い歴史を持ちながらも現代の感覚に合わせて形を変える柔軟さを持っています。映画「国宝」はその特徴を最大限に活かし伝統を守りながらも新しいアプローチを取り入れることで一大ブームを巻き起こしたのです。

曽根崎心中とは?作品のあらすじと歴史的背景

「曽根崎心中」は江戸時代の劇作家近松門左衛門が1703年に発表した人形浄瑠璃の作品で大阪で実際に起きた心中事件を題材にしています。油屋の手代徳兵衛と遊女お初の恋は身分や金銭の問題によって阻まれ二人は最終的に心中を選ぶという物語です。この作品は現実の事件を背景にしたことから当時の人々の共感を呼び大きな評判となりました。のちに歌舞伎でも繰り返し上演され浄瑠璃と並んで日本の恋愛悲劇の代表作となっていきました。曽根崎心中はただの恋愛物語ではなく社会制度や人間関係のしがらみを映し出す作品でもあり観客は二人の純粋な愛と同時に時代の厳しさを感じ取ることができます。江戸時代以来三百年以上にわたり上演が続く理由はその普遍的なテーマと人間の感情に迫る力にあります。歌舞伎や浄瑠璃における「心中物」の代表として今なお大切に受け継がれているのです。

中村鴈治郎と家の芸「曽根崎心中」

中村鴈治郎は上方歌舞伎を代表する役者であり「曽根崎心中」を家の芸として大切に守り続けています。家の芸とは一門が代々演じ継いできた演目や芸風を意味し役者にとっては大きな誇りであり責任でもあります。鴈治郎家ではお初や徳兵衛の役を通して感情の機微や大阪の言葉遣いを丁寧に表現してきました。これにより観客は単なる芝居ではなく土地の文化や生活感を伴った物語として曽根崎心中に触れることができます。今回の番組でも鴈治郎は家の芸としての重みを語り舞台に立つ者が受け継いでいく心構えを明らかにしています。代々積み重ねられた工夫や表現が一つの作品を何世代にもわたり磨き上げてきたのです。曽根崎心中を通じて観客は役者の技だけでなく文化の継承そのものに触れているといえます。こうして歌舞伎の伝統は家と観客との信頼関係の中で守られ続けているのです。

映画「国宝」とのつながり

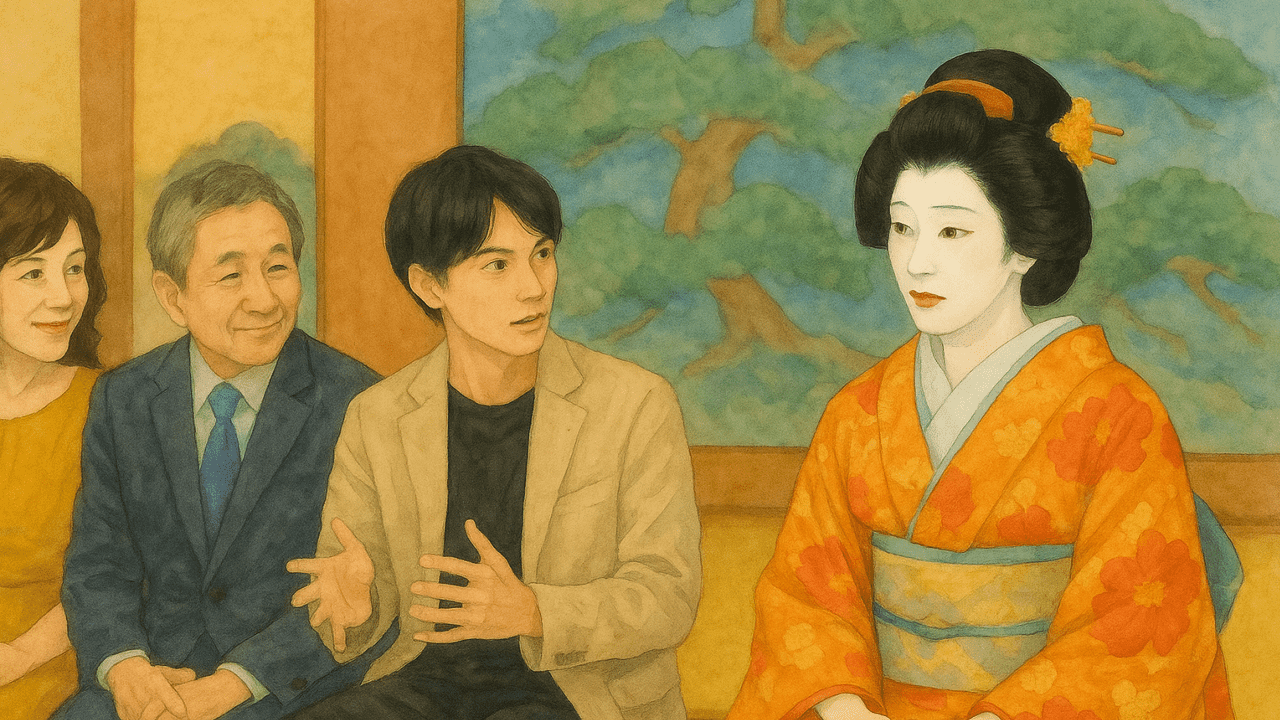

映画「国宝」には歌舞伎の要素が数多く取り入れられており現実の舞台と密接に結びついています。撮影にあたっては中村鴈治郎が歌舞伎指導を務め役者の所作や舞台での立ち振る舞いを徹底的に監修しました。映画の登場人物が発する台詞や表現の一つ一つには実際の舞台から受け継がれた知恵が生きています。観客はスクリーンを通して物語を楽しむと同時に歌舞伎の世界をより深く理解することができるのです。さらに映画の撮影現場では歌舞伎の稽古や舞台裏に近い環境が再現され役者にとっても貴重な体験となりました。現実の舞台と映像作品が互いに影響を与え合い伝統芸能を新しい形で届ける試みが成功したといえます。映画と歌舞伎の世界が交錯することで作品に独自の奥行きが生まれ観客に強い印象を残しました。この連動こそが映画「国宝」の大きな魅力となっているのです。

俳優・吉沢亮の挑戦と苦労

吉沢亮は映画国宝で稀代の女形立花喜久雄を演じます。女形は所作や視線や呼吸が命です。歩幅や足さばきや袖の扱いが少しでも乱れると画面の印象が崩れます。そして声の芯と間の取り方が役の格を決めます。撮影前から日本舞踊の基礎を重ねて体に型を入れます。歌舞伎指導の中村鴈治郎が細部まで監修し映画の現場に舞台の緊張感を持ち込みます。肩の角度や指先の角度や目の置き所まで修正が入ります。俳優は日々の稽古で身体反応を更新します。吉沢は役を通して舞台の律と節を学びました。女形の姿が単なる再現に終わらず人物の心に届く形になるまで試行を続けます。こうしてスクリーンに舞台の重さと映画の近さが同居します。作品は役と身体と撮影が一体となる時に最大の説得力を持ちます。

原作者・吉田修一と作品世界

小説国宝は戦後から平成へと続く歌舞伎の歳月を縦糸に若者が芸に生きる軌跡を横糸に織ります。任侠の家に生まれた喜久雄が名門に迎えられ舞台に育てられます。芸の厳しさと人の情が交差します。作品は文学賞の評価を受け物語の強度が映像化の基盤となります。映画化では舞台の空気と人間の息づかいを画として結びます。スタジオでは原作者の手紙が紹介されます。作家が役者や指導者と交わす言葉は解釈の芯を示します。文字で綴られた心が実演の体に移り観客の視覚と聴覚に届きます。原作と映画と番組解説が連動し作品世界の理解が段階的に深まります。文学の想像力と舞台の身体性と映画の視点が重なり鑑賞体験は多層になります。([こじてるの読書感想文][2])

坂田藤十郎・片岡我當らの出演の意味

番組情報には坂田藤十郎と片岡我當の名が掲げられます。両名は上方歌舞伎を代表する名優として広く知られます。藤十郎は長年にわたり曽根崎心中のお初で観客の記憶に刻まれました。役の品と情の両立を舞台で体現しました。我當は立役として義太夫狂言から新歌舞伎まで幅広い当たり役を持ち上方歌舞伎の継承にも尽力しました。名優の芸は記録や証言や写真や映像として次世代の学びの礎になります。現在の解説や演技を見る眼差しに歴代の実演が奥行きを与えます。作品の系譜が見える時観客は一つの舞台を時間の流れの中で味わえます。世代をまたぐ芸の蓄積が曽根崎心中の現在形を支えます。名の掲出には歴史を共有する意義があります。—

司会陣と番組の魅力

司会は高橋英樹と大久保佳代子です。視聴者の疑問を代弁する問いが入口になります。専門用語は噛み砕いて図解や実演で示します。俳優や歌舞伎俳優の言葉を引き出し見どころを段階的に整理します。映像は映画国宝のシーンと舞台資料を行き来します。番組は金曜夜の定時枠で古典芸能を継続的に扱います。反復視聴で知識が積み上がります。家の芸や役の型や演目の背景が短い尺でも届きます。NHK Eテレの文化番組として信頼と親しみの両立をめざします。鑑賞方法がわかると劇場や映画館での体験が豊かになります。視聴後に作品をもう一度見たくなる構成が番組の価値を高めます。

現代の歌舞伎と観客層の広がり

現代の歌舞伎は従来の観客層に加えて若者や海外の人々からも注目を集めています。これまで歌舞伎は敷居が高い芸能と感じられることが多かったのですが最近では映画やテレビ番組や配信サービスを通して手軽に触れる機会が増えました。SNSでは舞台写真や俳優の稽古風景が拡散され出演者本人が発信することで若い世代にとって身近な存在となっています。さらに外国語字幕付きの公演や海外公演の実施により国際的な観客も拡大しています。文化的背景が異なる人々であっても人間の感情や美しい所作は共通に響くため自然と関心が高まります。現代の観客は舞台そのものを観るだけでなく関連する映像や記事やインタビューを通して多角的に理解を深めています。その結果歌舞伎は伝統芸能であると同時に新しい形のエンターテインメントとして受け止められるようになりました。歌舞伎が国民的な娯楽として定着する可能性はこうした広がりの中に見えてきます。

映画「国宝」と歌舞伎がもたらす未来

映画国宝の成功は伝統芸能と映像文化が互いに刺激し合う未来の姿を示しています。映画によって歌舞伎に関心を持った人が実際の舞台を観に行きまた舞台での体験が映画のシーンをより深く理解する手助けとなります。映画と舞台が循環することで観客の裾野は着実に広がります。さらに現代カルチャーとの融合も進み映像技術や舞台演出が互いに影響を与えることで表現の幅は広がります。伝統芸能が現代の文化と交わることで新しい解釈や挑戦が生まれます。国際的にも映画を通じて歌舞伎の存在が広く知られることは大きな意味を持ちます。映像は国境を越えて観客に届き次世代の観客や表現者に影響を与えます。歌舞伎は古典でありながら未来を切り開く可能性を持つ芸能であり映画国宝はその力を証明しました。こうして伝統と革新が交差する場所から新しい文化体験が生まれていきます。

歌舞伎と映画が結ぶ新しい文化体験

映画国宝と歌舞伎の世界を通して私が強く感じたのは伝統と革新が出会う場にしか生まれない独特の熱です。舞台の世界には何百年も続いてきた様式や型があります。一方映画の世界は常に新しい表現や技術を模索し続けています。二つが出会うと摩擦もありますがその摩擦こそが輝きを生み観客の心に深く届くのだと思います。今回の番組では中村鴈治郎が家の芸として守り抜いてきた曽根崎心中の解説がありました。単なる知識の紹介ではなく役者が実際に感じてきた重みを言葉にしているので説得力がありました。舞台に立つ者だけが知る緊張感や責任感を画面越しに少し味わえた気がします。

また吉沢亮が挑んだ歌舞伎俳優役は印象的でした。スクリーンの中で彼は立花喜久雄として生きていますがその裏には徹底した稽古や細やかな所作の修正が積み重ねられています。普段の演技とは違う身体の使い方に戸惑いながらも必死に学んで吸収していく姿勢は現代の観客にも大きな共感を呼びました。若い世代にとって歌舞伎は古い伝統というイメージが強いかもしれませんが吉沢亮のような存在を通して新しい入口が開かれるのは本当に心強いことです。私自身も映画を通じて歌舞伎をもっと知りたいと思うようになりました。

舞台裏には普段見えない努力や工夫があります。例えば衣裳一つをとっても動きや光の当たり方に合わせて縫い目や布地を調整しています。化粧も遠目に映えるように何層にも塗り重ねられます。こうした裏方の力があって初めて役者の芸が舞台やスクリーンで生きるのです。番組で映し出された撮影秘話や稽古場の様子はその一端を垣間見せてくれました。観客は華やかな表舞台だけでなく裏で支える人々の姿にも心を寄せることでより深い鑑賞体験を得られると感じます。

グローバルな視点で見ると歌舞伎と映画の融合は大きな意味を持ちます。映像は言葉の壁を越えて伝わるので海外の観客にとっても理解の手助けになります。字幕や解説を添えれば物語の背景も分かりやすくなりますし何より所作や舞台美術の美しさは視覚的に強い力を持ちます。映画国宝をきっかけに世界中で歌舞伎への関心が高まることは日本文化にとって大きな財産です。そして現代の若者がSNSで発信することで一気に広がる時代です。伝統芸能が国境を越えて共感を呼ぶ光景を想像すると心が弾みます。

もちろん伝統を守ることは簡単ではありません。時代の変化に合わせて新しい表現を取り入れすぎれば本来の型が失われる危険がありますし守ることに固執すれば現代の観客から遠ざかってしまいます。その間で揺れ動きながらバランスを取るのが歌舞伎の歴史だったのではないでしょうか。映画国宝はその難しさを体現しながらも成功した例として記憶されると思います。伝統と革新の間に立ち続ける勇気こそ歌舞伎の真の魅力だと私は感じます。

少しユーモアを交えて言えば私のような一般の観客にとって歌舞伎は時に難解でハードルが高いものです。筋立てを覚えようと解説本を手にすると登場人物の名前の多さに混乱し眠気が襲ってくることもあります。それでも実際の舞台や映像に触れるとそんな苦労は吹き飛んでしまいます。役者の息遣いや音楽のリズムや衣裳の煌めきが一瞬で観客を物語の中に引き込むのです。これほど多層的に人を魅了する芸能はそう多くありません。だからこそ私は歌舞伎をとても好きだと胸を張って言えますしこれからも応援したいと思います。

映画と歌舞伎が結びついた今回の試みは単なる企画を超えた文化的挑戦でした。作品を観た人が舞台へ足を運びまた舞台を観た人が映画をもう一度観たくなる。その往復運動こそが伝統を未来へと運ぶ力になるはずです。そして観客一人ひとりの小さな感動が積み重なることで社会全体が文化を大切にする空気を育てていくのだと思います。

私はこれからも舞台を観に行き映画を観て本を読み感想を共有していきたいです。伝統芸能は特別なものではなく日常の中で親しめる文化であると広めていくことが自分にできる応援の形だと信じています。歌舞伎と映画が結ぶ新しい文化体験に出会えたことを心から嬉しく思い未来への期待を込めてたいと思います。

映画「国宝」と歌舞伎が示す未来の文化のかたち

映画国宝と歌舞伎の連動が注目された理由は単なる話題性ではありません。現代の観客が求めるのは物語の深みと同時にリアルな背景です。映画では役者がいかにして型を学び表現に取り組んだかが描かれ観客は裏側を知ることで作品に親近感を持ちます。特に吉沢亮の挑戦は大きな関心を集めました。若手俳優が伝統芸能に取り組む姿は歌舞伎に縁遠かった層にとって大きな入口となります。検索で「吉沢亮 歌舞伎」や「国宝 映画 感想」が急増するのも自然な流れです。SEO的には「歌舞伎 現代化」「映画 国宝 曽根崎心中」といった複合キーワードを意識することで観客の関心に応えることができます。

加えて番組内で取り上げられた中村鴈治郎の言葉や吉田修一の手紙は文化継承の重みを映し出しました。単なる娯楽ではなく社会的な意味を持つ芸能としての歌舞伎が映像やテレビを通じて広く紹介されたことは大きな意義があります。こうした背景を踏まえて記事を読むことで検索ユーザーは作品の理解を深められるでしょう。

曽根崎心中が伝える普遍的なメッセージ

曽根崎心中は三百年以上にわたり繰り返し上演されてきた作品です。その理由は愛と死という普遍的なテーマにあります。検索意図の一つは「曽根崎心中 あらすじ」「曽根崎心中 歌舞伎」といった基本的な理解を求めるものです。そこで作品のあらすじを整理し背景を伝えることは読者の満足度を高めます。さらに「心中物」というジャンル全体の位置づけを紹介することで関連検索にも答えることができます。SEOにおいては「曽根崎心中 近松門左衛門」「曽根崎心中 上演史」といった具体的な組み合わせを自然に含めることが重要です。

現代の観客がこの作品に触れるとき悲恋というストーリーの表面だけでなく時代の制度や人々の価値観を考える契機となります。社会的な束縛の中で純粋な愛を貫こうとする姿は今も強い共感を呼びます。この普遍性こそが作品の力であり映画国宝や番組で紹介されることで改めて注目されたのです。

国際的な広がりと次世代への橋渡し

もう一つの検索意図は「歌舞伎 海外」「歌舞伎 国際的評価」です。映画という形で描かれた歌舞伎は字幕や映像技術を通じて海外観客にも届きます。日本文化を紹介する際に歌舞伎は能や茶道と並ぶ代表的な存在ですが舞台そのものは言語の壁が大きな課題でした。映画はその壁を低くし現地上映や配信を通じて世界中で鑑賞可能にします。観客が映像で親しみやすさを得た後実際の舞台に足を運ぶ流れが生まれれば歌舞伎はさらに強固な国際的基盤を持つようになります。

未来に向けては若手役者や新しい観客層がどのように文化を受け継いでいくかが焦点です。今回の映画と番組はその橋渡しとなりました。伝統の重みを背負うベテラン俳優と新しい挑戦者が並ぶ姿は世代を超えた文化の継承を象徴しています。検索ユーザーが「歌舞伎 次世代」「歌舞伎 若手」といった情報を求める背景にはこのような期待があるのです。

観客としての願い

一人の観客としての願いを述べれば映画国宝をきっかけに歌舞伎に関心を持った人が実際に劇場を訪れる機会が増えてほしいです。映像から始まり舞台へ進みまた映像で振り返るという流れが生まれると文化体験はより豊かになります。そしてその過程で自分の感じたことをSNSやブログで共有する人が増えると観客同士の学び合いも広がります。検索ユーザーの求める「歌舞伎 魅力」「歌舞伎 感想」といったニーズに応えるためにもこうした個々の体験が大切だと思います。

歌舞伎と映画は異なる文化でありながら互いに支え合うことで未来を切り開く力を持っています。その姿を目の当たりにできたことは一観客として本当に幸せなことです。私はこれからも舞台に足を運び映像を観続け小さくても自分なりの応援を続けていきたいです。

コメント