かつて父が製材所を営み、林業が盛んだった頃の名残として敷地に残された大量の材木を、ふたりはそのまま朽ちさせるのではなく窯の燃料として生かしました。窯から立ちのぼる香ばしい香りと焼きたてのパンは、商店がほとんどない地域で暮らす人々にとって日々の楽しみであり、交流のきっかけになっています。「人生の楽園」が描いたのは、家族の歴史を受け継ぎながら新しい形で地域に寄り添う姿でした。薪窯パンに込められた思いと奈川の風景は、生き方を見直すきっかけを静かに届けてくれます。

『製材所のパン屋』の所在地 行き方

所在地:〒390-1611 長野県松本市奈川3904-1

電話番号:0263-79-2212

営業時間:金・土・日曜 9:30-18:00

定休日:月〜木曜

席数:10席

駐車場:あり

メールアドレス:mukaik@azm.janis.or.jp

Facebook:向井亜紀子

Instagram:製材所のパン屋

アクセス情報|製材所のパン屋(長野県松本市奈川3904-1)

松本駅方面から

- 松本市中心部から国道158号線を奈川・上高地方面へ向かって進みます。

- 国道158号から「奈川方面」への分岐を左折します。

- 分岐後は県道26号線を道なりに走ります。山間の道になるため道幅が狭い場所があり、カーブもあります。

- 道を進んでいくと「製材所のパン屋」の看板が見えてきます。看板を目印にそちらへ曲がります。元製材所の敷地に入ると、駐車場の案内が出ています。

上高地/乗鞍方面から

上高地や乗鞍方面から訪れる場合も、国道158号線経由で奈川方面へ向かい、県道26号線に入るルートが一般的です。途中トンネルや山道が続きますので車両・天候に注意してください。

バス・公共交通機関

- 最寄のバス停は「田ノ萱上」ですが、徒歩でのアクセスが極めて短距離とはなっています。バスを使う場合は時刻・本数の確認が必要です。

- 公共交通機関だけで行くのは難しいことが多いため、自家用車またはレンタカーが便利です。天候や道路状況によっては通行が厳しいこともあります。 (この点は多少推察を伴いますので、実際に訪れる際には最新の道路情報を確認してください)

注意ポイント

- 道が山間で狭く、またカーブが多いため運転には注意が必要です。特に大型車や冬季の雪・凍結時は慎重に。

- 看板が小さいという口コミがあるため、通り過ぎないように目を凝らすこと。

- 商品が売り切れていることがあるため、遅い時間の訪問は注意。営業時間終了前に閉店することもあるようです。

周辺観光・宿泊情報

宿泊施設(おすすめ4選)

旅の宿 大石屋

奈川渋沢温泉にある宿。渓谷に囲まれた立地で温泉を満喫でき、手打ち蕎麦や地元の山菜料理が楽しめます。

TEL:0263-79-2078

旅館 川仙(合掌造りの宿)

合掌造りの建物が特徴の宿。全9室の和室で、1泊2食付きのリーズナブルな料金設定です。

住所:松本市奈川2556 / TEL:0263-79-2411

みんなのお宿 若草物語

和室・洋室があり、アットホームな雰囲気の宿。1泊2食付きで約1万円前後と利用しやすい料金です。

住所:松本市奈川1173-90

奈川渋沢温泉 山荘わたり

山奥に佇む秘湯の宿。静けさの中で温泉と山の自然をじっくり楽しめます。

住所:松本市奈川1044-16 / TEL:0263-79-2507

その他の宿泊施設

奈川地区にはこのほかにも「民宿四季」「亀屋旅館」「旅館そば処ちゅうじ」などの宿が点在しています。気軽に泊まれる民宿から郷土料理が味わえる旅館まで、旅のスタイルに合わせて選べます。

観光スポット・見どころ

奈川温泉エリアの自然散策

渓谷や林道、山々の景観が広がり、四季ごとの自然美を楽しめます。

野麦峠スキー場

冬はスキーやスノーボード、夏は高原ハイキングで人気のスポットです。

山菜・自然体験

春から秋にかけて山菜採りや高原散策など、自然と触れ合える体験ができます。

郷土料理「とうじそば」

鍋にそばを浸して食べる奈川名物。近隣の食事処「福源」などで味わえるため、パン屋訪問と合わせて立ち寄る人が多いです。

製材所のパン屋の魅力

製材所のパン屋の魅力は、単にパンを焼いて販売するだけではなく、その営みに込められた独自の姿勢にあります。父が残した材木を薪窯の燃料に生かすことで、資源を無駄にせず持続可能な形で日々のパン作りを続けています。さらに、国産小麦や地元の食材を取り入れることで、地域とつながる循環を築いています。パンは天然酵母を使って丁寧に発酵させ、種類も五十種に及ぶなど幅の広さも特徴です。定番の食パンやハード系のほか、ピザやドリンクも揃い、訪れる人を楽しませています。

また、奈川は商店が少ない地域であるため、店は単なる買い物の場を超えて、人と人が出会い会話を交わす大切な場所になっています。薪窯の火が灯る時間に人が集まり、地域に自然な交流が生まれる姿は、山の中に暮らす人々にとって大きな意味を持ちます。一方で、山間にある店だからこその課題もあります。交通アクセスの不便さ、材料の調達にかかる時間、そして営業日が週末に限られることなど、日常的な挑戦がついて回ります。しかし、それらを一つひとつ乗り越えながら続けることで、店は地域の暮らしを支える存在になり、他にない独自性を輝かせています。

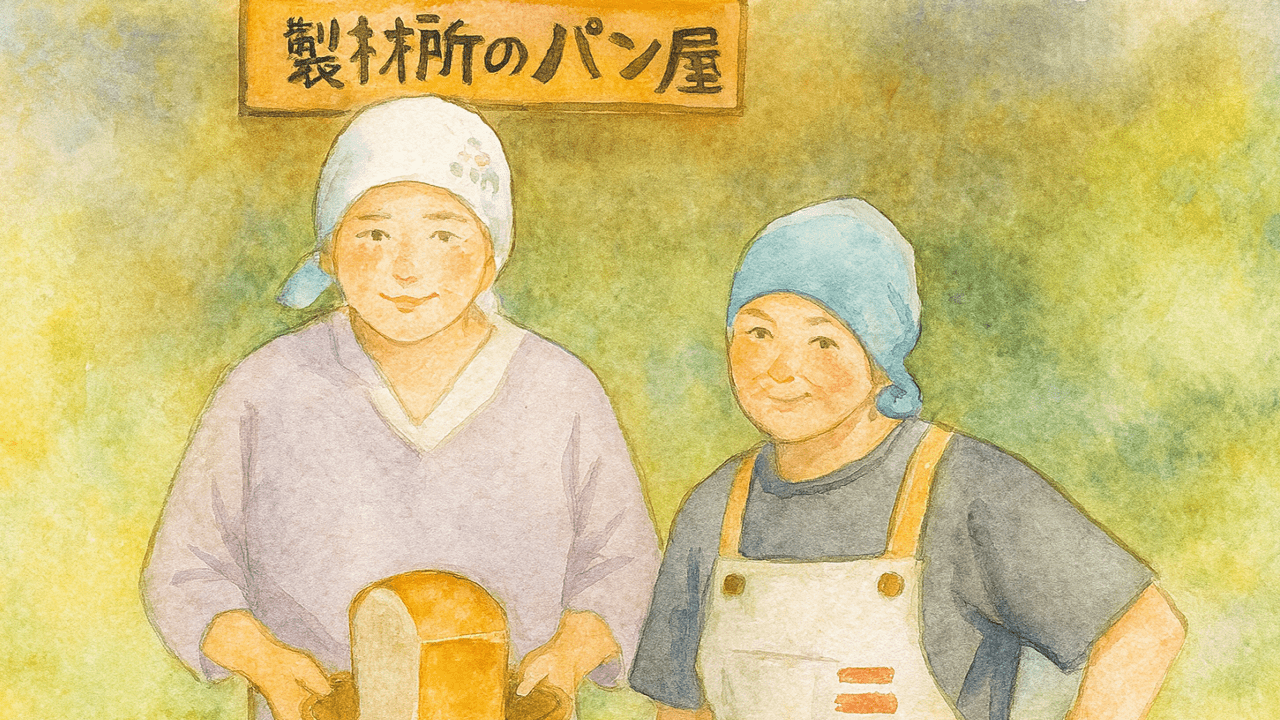

番組概要|長野・松本市奈川で営む「薪窯パン店」

2025年9月20日土曜日の午後6時からテレビ朝日系列で放送の「人生の楽園」は、長野県松本市奈川地区を舞台にした回でした。緑豊かな山間に位置する奈川は、冬は雪深く夏は澄んだ空気が広がり、古くから林業や農業で人々が暮らしを営んできた地域です。その土地で「製材所のパン屋」を切り盛りするのが向井亜紀子さんと圭子さんの姉妹です。父が残した製材所の敷地に立ち、薪を燃料にしてパンを焼く窯を築き、香ばしいパンを日々焼き上げています。地域に商店が少なく人が集う場所が限られる奈川にとって、このパン屋は暮らしの潤いをもたらす大切な拠点になっています。50種類ほどもあるパンが並ぶ光景は地域の人々の喜びにつながり、訪れる人々を温かく迎える場となっています。番組では姉妹の生き方と店の歩みを丁寧に描き、地域の人と自然とを結び直す姿を伝えていました。

向井姉妹のプロフィールと歩み

姉の向井亜紀子さんは57歳、妹の圭子さんは55歳です。ふたりは松本市奈川で生まれ育ち、幼い頃から父の製材所の音や木の香りに囲まれて過ごしました。林業の盛んな時代には木材を加工し地域の暮らしを支える父の背中を見ながら成長し、木と共にある暮らしが自然と身近にありました。年月を経て製材所は廃業し、かつて賑わった空間は静けさに包まれるようになりましたが、姉妹にとってその場所は思い出の詰まった大切な原風景でした。やがて暮らしの中でパン作りと出会い、食を通じて地域の人と関わる喜びを知りました。そして父の跡地をどう生かすか考えたときに浮かんだのが薪窯のパン屋という道でした。自然に寄り添い、人と人をつなぐ場所をつくることで地域に恩返ししたいという思いがふたりの原動力になりました。

製材所の歴史と父の思い出

奈川地区はかつて林業の中心地として栄え、製材所がいくつも並び木材が山から運ばれてきました。向井姉妹の父もまたその時代に製材所を営み、地域に必要な材木を供給していました。作業場には木の香りが漂い、鋸の音が響き、働く人々の姿が日常の風景としてありました。しかし時代の流れと共に需要は減り、製材所はやがて廃業に至りました。それでも敷地には切り出した木材が大量に残され、父の汗と時間が刻まれた木がそのまま積まれていました。姉妹にとってそれは単なる資源ではなく父の生きた証でもありました。この木をどうにか生かせないかという思いが消えることなく心にあり、その記憶が後の選択につながっていきます。木と共にあった父の人生と、その場で育った自分たちの原点を忘れずに受け継ぎたいという願いが強く残りました。

薪窯パン店を始めたきっかけ

父が残した材木は時と共に朽ちていく運命にありましたが、姉妹はそこに可能性を見出しました。パンを焼くための窯に使う燃料としてこの木を役立てることで、父の思いを受け継ぎながら新しい形に生かすことができると考えたのです。奈川は山深く商店も少ない地域であり、人々が気軽に立ち寄れる場をつくることは暮らしを支える意味を持ちます。姉妹は製材所の跡地にパン屋を開く決意を固め、窯を築き、国産小麦や地元食材を取り入れたパン作りを始めました。薪窯で焼き上げられるパンは香ばしく力強い味わいで、種類も豊富に揃います。店を開いてから地域の人々が集い、喜びの声をかけてくれるようになり、姉妹の思いは形になりました。父の残したものを受け継ぎ地域に還元するという強い願いが、薪窯パン店という新しい暮らしの場を生み出しました。

薪窯で焼き上げる50種類のパン

薪窯の燃料は父が製材所に残した材木です。残された木を大切に使い切るという考えが店の核にあり、窯の火はその思いを映すように静かに力強く燃え続けます。薪で熱した窯は立ち上がりが早く、焼き面に香ばしい色がつきやすく、パンは外側がほどよく締まり中はやわらかく仕上がります。店頭にはおよそ五十種類のパンが並びます。日々焼き上がる基本のパンがあり、そこに季節の流れを受け取った品が重なり、通うたびに新しい出会いがあります。山の暮らしの時間に寄り添うように朝の一番焼きがあり、地域の人の手に確かに届きます。薪をくべる音や窯の前の熱気や焼き上がりの香りが場の空気をつくり、パンは出来たての表情を見せます。父の材木が火になり、その火がパンに変わり、人の食卓に届くまでが一つの循環として店の毎日を形づくります。

山間のパン屋が地域にもたらした喜び

奈川は山の中で商店が少ない地域です。店は日々の買い物の選択肢になるだけでなく、人が自然と集まる居場所にもなります。窯の前に立ち寄って今日の焼け具合を確かめる人がいて、会話が生まれ、情報が行き交い、顔見知りが増えます。子ども連れでパンを選ぶ家族がいて、高齢の方がひと休みしてパンを持ち帰り、差し入れに使う人がいて、暮らしの中に小さな楽しみが増えます。山仕事や畑仕事の合間に食べやすいパンがあると動きが整い、遠方から訪ねる人が一本の道を上がってきて地域の景色とともにパンを味わいます。店があることで外から奈川を知る人が増え、その流れが地域の他の場所にも届きます。薪窯の火が灯る時間が地域のリズムをつくり、店先で交わされる短い言葉が暮らしの温度を上げ、山の中の日常に明るい輪郭を与えます。

番組の見どころと案内人

番組は姉妹が歩んだ道のりと店の営みを丁寧に見せます。薪窯の前で火を扱う手つきや焼き上がりを見守るまなざしや、出来たてのパンを並べる素直な動きが伝わります。父が営んだ製材所の記憶と、残された材木を生かす現在の作業が一本の線で結ばれ、場が受け継がれていく様子が画面に刻まれます。案内人は菊池桃子さんとテレビ朝日の小木逸平アナウンサーです。落ち着いた語りが映像の呼吸と合い、姉妹の言葉が聞き取りやすく届きます。山の空気や店内の温度感が音と映像で穏やかに伝わり、視聴者は奈川の時間に少し身を置くことができます。パンを手にした人の表情がそのまま店の評価であり、地域の喜びであり、番組はその瞬間を逃さず記録します。ものづくりの現場と人の暮らしが寄り添う姿が見どころになります。

姉妹の今後の夢と挑戦

店の始まりには地域の人に喜ばれる場所にしたいという思いがありました。その思いはこれからも変わりません。薪窯の火を安全に守り、日々の衛生と品質を整え、安定して焼き続けること自体が確かな挑戦です。父が残した材木を無駄なく使い切る営みは、資源を生かす姿勢をそのまま示し、山の暮らしの感覚とまっすぐにつながります。奈川の自然や文化に配慮し、季節の歩みに合わせて店の時間を刻み、訪れる人に土地の魅力を伝えます。若い世代が奈川を知る入口になり、観光で訪れた人が再び足を運ぶきっかけになるように、店は開かれた姿勢を保ちます。パンづくりの基本を大切にし、地域の声を受け取り、無理のない範囲で続けることが店の力になります。場を受け継いだ姉妹の手で火を守り、人の手に温かいパンを渡す営みが日々の夢のかたちになります。

まとめ|薪窯パンに込められた“父への思い”と地域愛

製材所から薪窯パン店へと受け継がれた物語には、家族の絆と地域への思いが込められています。父が営んだ製材所は時代の移り変わりの中で役割を終えましたが、残された材木は無駄にされることなく新しい命を与えられました。その木は薪窯の炎となり、パンを焼き上げ、地域の人の食卓に届き、思い出と現在を結ぶ循環を生み出しました。父が残したものをそのままにせず、生かす道を選んだ姉妹の姿は、家族の歴史を大切に守りながら新しい価値を生み出す一例となります。

地域に商店が少ない山間でパン屋があることは、買い物の場所という役割を超え、人と人をつなぐ場になっています。香ばしいパンを手にする喜びと、店先で交わす何気ない会話が日常を支え、地域の暮らしを温めています。遠くから訪れる人にとっては奈川の自然や文化に触れる入り口になり、土地の魅力を知るきっかけにもなります。地域に根差す小さな営みが大きな価値を生み出し、人の心に残る風景を形づくります。

番組「人生の楽園」は、こうした姉妹の生き方を丁寧に伝えました。与えられた環境をどう生かし、どのように地域と共に歩むか、その実例は多くの人にとって生き方のヒントになります。過去を受け入れ、今を整え、未来につなげる姿は、どこに暮らしていても共感できるものです。薪窯に燃える炎は父の思いであり、地域の温もりであり、人の暮らしを支える力であることを、この物語は静かに教えてくれます。

承知しました。これまでの本文を締めくくる **あとがき用コラム(約3,500文字)** をご提案します。本文には書ききれなかった背景や裏話風の視点、少しのユーモアやうんちくを織り込み、温かく読みやすい文章に整えています。

薪窯の炎がつなぐ物語

山間の地域に一軒のパン屋ができただけで、これほど人の心を動かすものなのかと、番組を見ながら改めて思いました。薪窯の炎が赤々と燃え、そこにパンが入るだけのシンプルな営みが、なぜこんなにも人を惹きつけるのか。理由は一つではありません。父が残した材木を燃料にするという背景はもちろん、パンそのものの香ばしさや温かさが、地域の記憶や人々の暮らしと重なり合っているからだと感じます。

実は「薪窯パン」というのは日本でも各地に存在します。しかし、多くは新たに窯を築き、燃料も購入した薪を使うものです。それに対して「製材所のパン屋」は、父が残した木材という“物語のある薪”を燃やしています。いわば燃えるのは単なる木ではなく、過去の暮らしの断片であり、家族の歴史そのものです。焼きあがったパンを手にするとき、食べる人がそこまで思いを巡らせることはなくても、無意識に“特別な重み”を感じ取っているのではないでしょうか。

裏話として面白いのは、こうした窯の管理はとても大変だということです。ガスや電気のオーブンなら温度計の数値を見れば分かりますが、薪窯はそうはいきません。火加減は薪の種類や湿り具合、天候によっても変わります。実際に訪れた人の感想に「姉妹が交代で窯の前に立ち続け、まるで囲炉裏番のようだった」とありました。確かにこれはパン屋であると同時に“火の番人”でもあります。炎と真剣に向き合い続けることで、毎日のパンが安定して焼き上がるのです。

さらに奈川という土地の個性も忘れてはいけません。奈川は「とうじそば」で知られる地域で、観光客の多くが蕎麦を目当てにやって来ます。そこに薪窯パンという新しい魅力が加わることで、訪れる人の楽しみが広がりました。観光の流れに“寄り道の口実”が増えるわけです。パンを買ってから蕎麦を食べるか、蕎麦を食べてからパンをお土産にするか。いずれにしても胃袋も心も満たされる旅の形ができあがります。

薪窯のパンは通常よりもクラスト(外皮)がしっかり焼き上がるため保存性が高いといわれています。山間部では頻繁に買い物に行けない家庭もあり、少し長持ちするパンは暮らしに合っているのです。さらに、炎の中で微妙に揺れる温度がパンに独特の風味を与えます。これは電気オーブンでは決して再現できない“自然の味付け”です。

さて、姉妹の姿勢に学ぶべきことはパン作りだけではありません。父が残した材木を「廃材」ではなく「資源」として見直した視点、そしてそれを地域の人々に喜ばれる形で生かした柔軟さこそが、この物語の核心です。世の中には古いものを処分して新しいものを作る道もありますが、ここでは“残されたもの”を起点に未来を描いています。この考え方は、持続可能性や循環型社会という言葉で語られる時代の流れにもぴたりと重なります。

もちろん挑戦もあります。山間の立地ゆえ交通の便はよくありません。営業日も週末中心で、材料の仕入れも容易ではありません。けれども、その制約こそが逆に店のリズムを整えています。「ここに行くなら週末に」という期待が人を呼び、特別な時間を演出します。制約を不利とせず魅力に変える工夫が、この店の独自性を形づくっています。

薪窯の前で働く姉妹の姿は、まるで“奈川の小さな火力発電所”のようです。炎を絶やさぬように木をくべ続け、そこから生まれるエネルギーがパンになって人々に届く。まさにエネルギーの地産地消です。父が残した材木が最後に「食べる力」へと変わり、地域の人の笑顔を照らしているのですから、これほど素晴らしい循環はありません。

最後に、人生の楽園という番組がこの物語を取り上げたことにも意味があります。番組は毎回、地方の暮らしに息づく知恵や喜びを伝えていますが、今回の事例はその象徴といえるでしょう。視聴者にとって「自分の身の回りにも眠っている資源があるのでは」と考えるきっかけになります。そして、「日常を少し変えるだけで地域や家族の思いを未来につなげられる」というメッセージが、薪窯の炎のようにじんわりと広がっていきます。

奈川の山あいで立ち上る煙とパンの香り。それは過去と現在と未来を結ぶ一本の線のように見えます。父の記憶を炎に変え、姉妹が守り続ける店。その姿を思い浮かべると、私たちの日常の中にもきっと同じような小さな炎が潜んでいるのだと気づかされます。それを見逃さず、大切に燃やし続けることが、生き方の知恵なのかもしれません。

コメント