SNSで話題を集める「イタリアンブレインロット」が、2025年に入って再び熱を帯びています。海外のミーム文化から派生したこの現象は、AI生成キャラやショート動画を中心に進化を続け、独特の中毒性で拡散を加速中です。X(旧Twitter)やTikTokでは新しいタグや派生シリーズが次々登場し、ファンコミュニティは日ごとに拡大しています。本記事では、そんなイタリアンブレインロットの最新トレンドと注目キャラの動きを速報形式でお届けします。(2025年10月)

SNSで急拡散「今週の注目タグ」

X(旧Twitter)ではここ数日、「#ItalianBrainrot」「#ブレインロット化」など関連ハッシュタグの投稿数が再び増加しています。特に話題になっているのは、海外ユーザー発の“ジェラート構文”や“パスタバトル”といった新しい言葉遊び型の派生ミーム。キャラクターを食材や料理になぞらえるスタイルが人気を呼び、画像生成AIを使った投稿が急増しています。TikTokでは、これらのネタをもとにしたショートアニメ風の編集やボイスコラボが急上昇中で、視覚と音の両面から楽しむ“体験型ブレインロット”へと進化。投稿ペースの速さからも、ブームの第二波が始まっている印象です。

新登場キャラ&AI生成シリーズが人気上昇

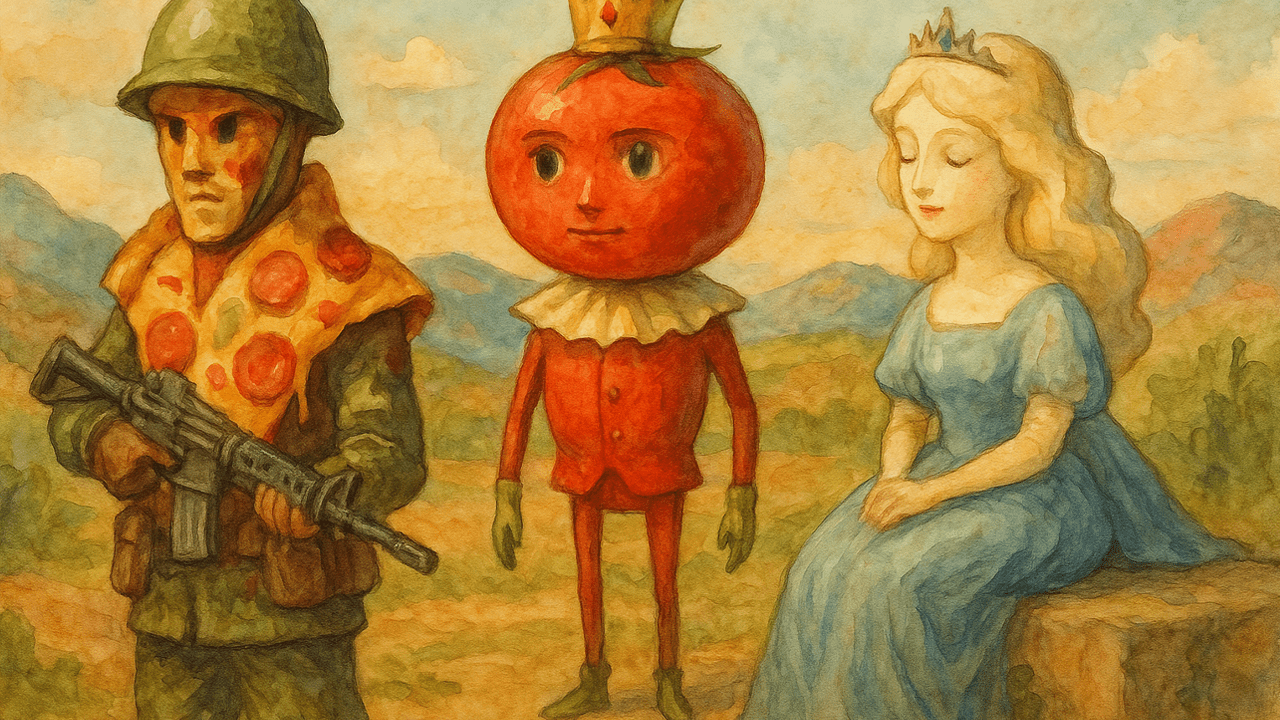

2025年秋のトレンドとして注目されているのが、新たに登場したキャラクター群です。中でも「ピザソルジャー」「トマトプリンス」「モッツァ姫」などはSNSでの拡散スピードが群を抜き、二次創作の中心に位置しています。AI生成によるイラストや動画が一気に増え、投稿者ごとに独自設定を持たせた“派生ユニバース”化も進行中。画像生成ツール「Midjourney」「Pika Labs」を使ったシリーズ作品や、BGM付きショートアニメも人気を集めています。キャラデザインの方向性も多様で、イタリアンテイストとSF要素を融合させた“未来派ロット”が新たな潮流となりつつあります。ユーザー発のAI創作がこの現象を牽引している点は、ブレインロット文化の進化を象徴しています。

海外の反応:英語圏・イタリア語圏でも急拡散

海外でもイタリアンブレインロットの波は止まりません。Redditの「r/ItalianBrainrot」コミュニティでは投稿数が過去最高を更新し、コメント欄では“Why are we all brainrotting over this?”(なぜ私たちは皆これに夢中なのか)という言葉が象徴的に使われています。英語圏ではミーム分析アカウントが次々と特集を組み、AI文化とサブカルチャーの融合現象として紹介。一方イタリア語圏では“arte surreale digitale”(超現実的デジタルアート)という言葉で議論が進み、芸術的な文脈から読み解く動きが広がっています。SNSでは英語とイタリア語が入り混じり、翻訳機能を介してファン同士が交流する姿も見られ、国境を越えた拡散が加速しています。文化としての成熟を感じさせる展開です。

国内コミュニティの動きと二次創作

日本でもイタリアンブレインロットの勢いは止まりません。Xでは「#和風ロット」「#ラーメンブレインロット」といった独自タグが生まれ、ファンによる創作投稿が増えています。Pixivでは「和食×ブレインロット」や「昭和喫茶ロット」などのアレンジ作品が注目を集め、懐かしさとデジタル感覚が融合した独自の世界観を形成。また、生成AIを用いた“擬人化レシピ”や“ローカル食文化×キャラ化”など、新しい試みも次々登場しています。YouTubeでは「日本語吹き替え版ロット動画」も人気で、海外のネタを和訳・再構成するクリエイターが増加中です。こうした日本独自の再解釈が、ブレインロット文化を一段と広げています。

まとめ

イタリアンブレインロットは、単なる一過性のミームを超えて“文化の実験場”へと進化しています。

SNSでの拡散はもちろん、AI生成ツールや二次創作の発展により、世界各地で独自の解釈が生まれ続けています。特に2025年は、創作と翻訳、そして映像表現の融合が進む一年になりそうです。今後は実写ミームや音声AIとの連動が注目され、より多層的な展開が期待されます。今後もトレンドの変化を追い、主要キャラの動向や新タグ情報を定期的に更新予定です。次回は「AI生成キャラの進化」と「実写化トレンド」をテーマに特集します。引き続き、イタリアンブレインロットの世界を一緒に追っていきましょう。

“ブレインロット”が映す私たちの創造力と共感のかたち

イタリアンブレインロットという言葉を初めて目にしたとき、多くの人が感じたのは「何だかよくわからないけれど、目が離せない」という奇妙な魅力だったと思います。色彩が濃く、言葉の響きが軽やかで、どこか笑えて、少し不気味。けれどその“わからなさ”の中に、人の想像力を刺激する何かが確かにあります。

この現象を追っていると、ミームという言葉が単なるネットの遊び以上の意味を持っていることに気づきます。SNSでは日々、新しい表現が生まれ、消えていきます。イタリアンブレインロットもその一つですが、単発で終わらなかったのは、そこに“創造の余白”があったからではないでしょうか。画像生成AIが一般化し、誰もが「作る側」になれる時代。世界中のユーザーが同じテンプレートを共有しながら、それぞれの文化や感性を重ね合わせていく。まさに多言語・多感覚の共同創作です。

国内でも、和風アレンジやローカル食文化との融合など、独自の発展を遂げています。興味深いのは、こうした再解釈の動きに「懐かしさ」が潜んでいること。昭和喫茶やレトロ家電など、古いものと新しいテクノロジーが同じ画面で共存する。それは、ただのパロディではなく、私たちが“過去をもう一度照らし直す”作業のようにも見えます。

一方で、AI技術を使った創作の急拡大には、課題もあります。作者性や著作権、倫理的な扱いなど、まだ議論が追いついていない部分も多い。けれど、それでも人が作り続けるのは、表現への衝動があるからです。イタリアンブレインロットは、その衝動を軽やかに形にした最初の例の一つかもしれません。「深く考えすぎず、まず作ってみよう」という自由さが、創作の原点を思い出させてくれます。

また、この現象が広がった背景には、ユーモアの共有があります。国や言語が違っても、「くだらないのに、なんだか楽しい」と笑い合える。それはとても単純だけれど、今の時代にこそ必要な感覚です。SNS上の争いや分断が目立つなかで、こうした“意味のないものを楽しむ力”が、結果的に人をつなぐ役割を果たしているのかもしれません。

筆者として感じるのは、イタリアンブレインロットは単なる流行語ではなく、「創作と共感の新しい形」を象徴しているということです。AIが人の想像を支え、人がAIの遊び心を広げる。人と機械のあいだに生まれた新しいコミュニケーションのかたち。その柔らかい関係性が、今後のカルチャーを形づくっていく気がします。

そしてもう一つ、この現象を取材していて印象的だったのは、ファンの姿勢です。皆がとても自由で、肩の力が抜けている。上手いとか下手とかより、「自分が面白いと思うものを出す」ことを大切にしている。そこには“作品を発表する勇気”よりも、“楽しむ誠実さ”があるように思います。笑いながら、ふざけながら、でも真剣に世界を見つめている。そうした軽やかさが、イタリアンブレインロットを支えているのだと思います。

これからも、トレンドとしての動きは続くでしょう。新しいキャラ、新しいフォーマット、新しい国での広がり。けれど本質はきっと変わらないはずです。「つくる」「見る」「笑う」――そのシンプルなサイクルが、私たちの創造力をゆるやかに更新していく。そんな風に、このブームを見守っていきたいと感じています。

ネット文化の“遊び”が持つ静かな力

イタリアンブレインロットは、人の心の奥にある「遊び」の力です。どれほど技術が進んでも、創作の源には遊びがあります。それは無意味に見えて、実はとても本質的な営みです。笑うこと、ふざけること、他人の表現にのっかること。それらの行為がインターネット上で再び価値を持ち始めているように感じます。

ブレインロットという言葉の響きには、少し皮肉が込められています。「頭が腐るほどハマる」――そう言いながらも、人々はどこか誇らしげです。それは“中毒”ではなく、“没入”に近い感覚。目の前の作品や投稿に心を奪われ、自分も参加したくなる。そんな熱量が世界のあちこちで同時に生まれ、光の速さで共有される。それこそが現代の文化のかたちなのだと思います。

特に印象的なのは、作品が「完成品」ではなく「流れの中の断片」として受け入れられていること。

昔は一つの作品を仕上げて発表することが創作でしたが、今は途中経過や小さな実験の共有に価値がある。イタリアンブレインロットはその象徴であり、創作のスピード感と未完成さを肯定する文化です。たとえ数時間で流れていく投稿でも、その瞬間に笑ったり驚いたりした人がいれば、それだけで意味がある。この軽さが、SNSの世界を息づかせています。

また、ブレインロットの広がりは、AIの可能性を静かに映しています。AIが作る画像や動画は、人の想像力を置き換えるものではなく、むしろ“想像のきっかけ”を与える存在になってきました。人はツールに導かれながら、新しい物語を紡いでいく。AIと人との協働が日常化するなかで、この現象は一つの希望を示しているように思います。効率や結果ではなく、偶然や面白さを楽しむ余裕。それが技術の時代における人間らしさなのかもしれません。

さらに注目したいのは、国や言語を越えた“共通の笑い”です。海外のユーザーが発信した投稿を日本のファンが翻訳し、そこに新しいネタを重ねる。その逆もまた然り。言葉が完全に通じなくても、画像やテンションで笑い合える。それはコミュニケーションの原点のようで、見ていて少し胸が温かくなります。デジタルの世界は冷たく見えがちですが、こうしたやり取りの中には人間らしい温度があります。

そして、こうした現象を“無駄”と切り捨てず、きちんと観察しようとする姿勢も大切です。イタリアンブレインロットは一見すると意味のない遊びに見えますが、そこには現代社会の感情が集まっています。息苦しさ、退屈、孤独、そして笑いへの渇望。誰もが軽やかに生きたいと願う時代に、このようなカルチャーが自然発生するのは当然の流れなのかもしれません。

ミーム文化の良さは、誰かが中心にいなくても成り立つところにあります。特定のリーダーも、公式のルールもない。ただ、誰かが投稿したものに反応し、誰かが少し変えて返す。その繰り返しがいつのまにか巨大な集合体を形づくる。それは、中央集権的な文化構造とは正反対の“民主的な創作”の形です。参加する人すべてが作者であり、観客でもある。そこに現代らしい自由と混沌が同居しています。

この流れは、これからも止まらないでしょう。AIがさらに進化し、創作のハードルが下がれば、誰もが気軽に“表現者”になれる時代が来ます。その中で重要になるのは、どんなツールを使うかよりも、「何を面白いと思えるか」という感覚です。ブレインロットの魅力は、そこにあります。笑いながら、失敗しながら、それでも何かを作る。正しさよりも楽しさを優先する姿勢が、人を惹きつけるのです。

最後に、この現象を取材してきた立場から感じることを一つ。イタリアンブレインロットは、混沌の中にある希望のようなものです。人が自由に表現し、互いの違いを笑い飛ばせるうちは、インターネットはまだ健やかです。情報が氾濫する時代に、意味のない遊びが持つ意味を見直すこと。それがこれからの文化を支える、静かな土台になるのではないでしょうか。

“わかりあえなさ”の中にある親しさ

正直に言うと、イタリアンブレインロットを初めて見たとき、意味がわかりませんでした。でも気づけば笑っていて、そして少し考え込んでいました。なぜこれがこんなに面白いのか。なぜ世界中の人が同じような笑い方をしているのか。

おそらく、それは“わかりあえなさ”を楽しむ感覚だと思います。完全には理解できないけれど、何となく伝わる。その曖昧な距離の中に、現代のユーモアがある気がします。昔は共有できないことを不安に感じましたが、今は共有できないこと自体が一種のつながりになっている。「なんかわかる」「それっぽい」「変だけど好き」――そんな言葉がネット上で連鎖するたび、人は孤独から少しだけ解放されます。

イタリアンブレインロットは、まさにその象徴です。完璧ではない、むしろ不完全で奇妙なものが人を惹きつける。そこにあるのは、表現の自由と、見る側の寛容さです。誰もが“正解”を探すのではなく、“面白い”を見つけにいく。その姿勢がこの文化を支えているのだと思います。

SNSは速くて浅い世界だと言われます。でも、その速さの中にも温度があります。一瞬で流れていく投稿の中に、人の笑い声や共感が確かに残っていく。それを拾い集めるように、今も世界のどこかで新しいロットが生まれているのでしょう。

文化とは、誰かが意図して作るものではなく、みんなが少しずつ遊びながら築いていくもの。イタリアンブレインロットもまた、その大きな流れの一部です。意味がなくても、ルールがなくても、人はつながれる。そんな小さな奇跡が、今日もスクロールの向こうで生まれ続けています。

コメント