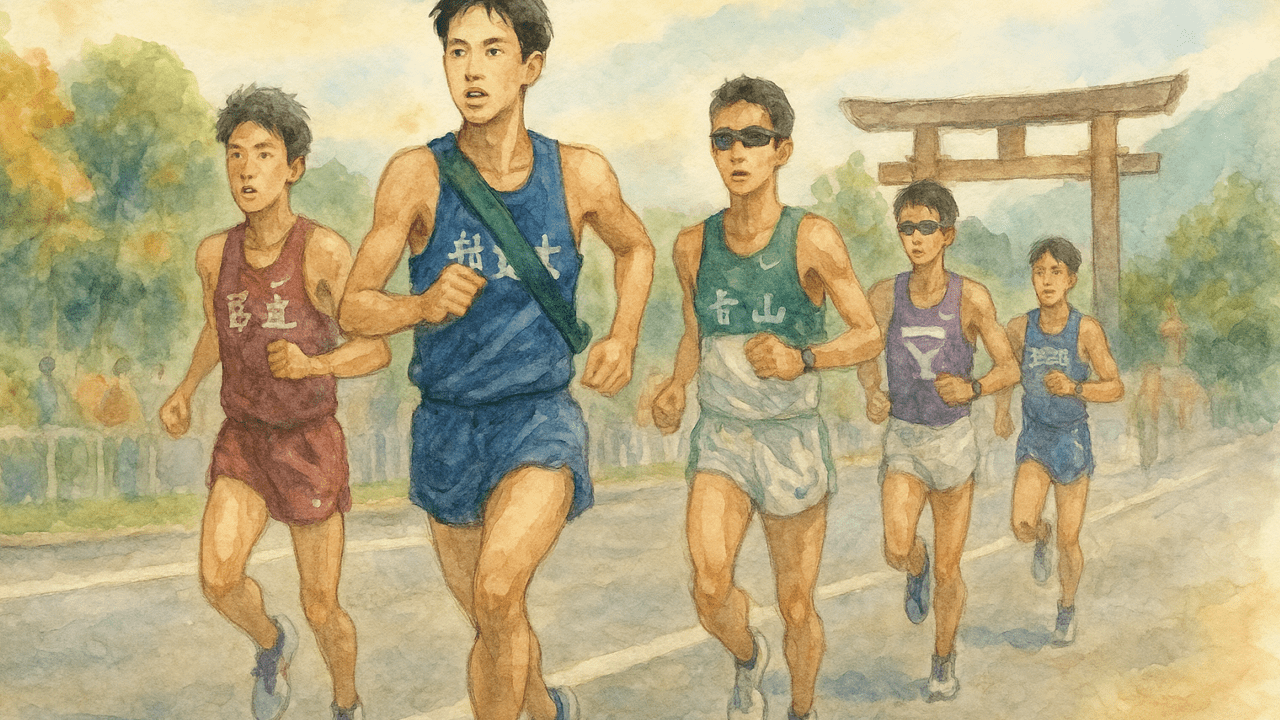

2025年11月2日(日)7:45 ~ 13:40秋の訪れとともに、学生ランナーたちが再び伊勢路に集う季節がやってきました。秩父宮賜杯第57回全日本大学駅伝は、名古屋・熱田神宮から三重・伊勢神宮までの8区間106.8キロを舞台に、日本一の称号を懸けた熱戦が繰り広げられます。

駒澤大学、國學院大學、青山学院大学といった強豪校に加え、地方からの挑戦校も加わり、例年以上に群雄割拠の展開が予想されます。テレビ朝日系列での全国生中継やTVer配信もあり、現地でも画面越しでも、その迫力と感動をリアルタイムで味わえる一年に一度の大学駅伝決戦。

歴代優勝校の軌跡、2025年の展望、注目選手のリスト、そして沿道や中継で楽しむ見どころまでを総合的に解説します。走る者、応援する者、支える者。すべての想いがタスキでつながる——その瞬間を、あなたも見届けてみませんか。

秋の“伊勢路”に集う大学駅伝の祭典

11月2日(日)秩父宮賜杯第57回全日本大学駅伝対校選手権大会が地上波全国放送・ テレビ朝日 系列で生中継です。秋の風が心地よく吹き抜ける季節、全国の大学ランナーたちが再び“伊勢路”に集います。

名古屋・熱田神宮をスタートし、三重・伊勢神宮までの8区間106.8キロをタスキで繋ぐこの大会は、ただの駅伝ではなく、大学長距離界の“頂”を決める真剣勝負の場です。

出場する27チームは全国から選抜された精鋭であり、序盤の高速区間から終盤の長距離区間まで、戦略とチームワークの全てが試されます。タスキを通してつながる“想い”が、観る者の胸を熱くします。

「日本一」の称号を懸け、名門校・挑戦校がそれぞれの意地と誇りをもって走るこの舞台、全身でそのドラマを感じましょう。

コース紹介|熱田神宮から伊勢神宮へ

全日本大学駅伝の舞台は、名古屋市熱田区の熱田神宮西門前をスタートし、三重県伊勢市の伊勢神宮内宮宇治橋前へと続く、総距離106.8キロの道のりです。区間は全8区間に分かれ、街並みから山間部、そして海沿いへと移り変わる景観がランナーたちを包みます。

序盤はスピード勝負の第1区(9.5キロ)から始まり、各校の流れを決める重要な出だしとなります。中盤にかけては細かなアップダウンが続き、チーム全体の底力が問われるタフな展開に。後半の第7区(17.6キロ)と第8区(19.7キロ)は距離が長く、勝敗を大きく左右するクライマックス区間として知られています。

また、選手たちの背後には伊勢湾の風、沿道からの声援、そしてタスキに込められた仲間の想いが流れています。走るたびに変わる風景の中で、体力だけでなく精神力も試されるこのコース。まさに“青春の伊勢路”と呼ぶにふさわしい挑戦の道です。

出場校と注目の顔ぶれ

今年の全日本大学駅伝には、全国から選ばれた27チームが出場します。前回大会で上位に入った8校がシードとして出場し、さらに全国8地区の選考会を勝ち抜いた大学が勢ぞろいしました。

シード校には、國學院大學、駒澤大学、青山学院大学、創価大学、早稲田大学、城西大学、立教大学、帝京大学など、大学駅伝界を代表する強豪が名を連ねます。一方、地区代表としては北海道の札幌学院大学、北信越の信州大学、東海の名古屋大学など、地域の誇りを背負うチームが挑戦します。

全国の大学が同じタスキをつなぐ舞台に立ち、それぞれの思いを胸に走る姿はまさに青春の象徴。名門の意地と新鋭校の勢いがぶつかり合う今大会は、どの区間でも波乱が起きる可能性があります。強さだけではなく、チームの結束と戦略が勝敗を分ける、まさに“群雄割拠”の戦いです。

歴代優勝校トップ10

全日本大学駅伝は、1970年の第1回大会から半世紀以上の歴史を重ねてきました。その間、数々の名勝負が生まれ、大学駅伝界の勢力図を映し出してきました。ここでは、これまでの歴代優勝校を振り返りながら、各校の特徴を見ていきます。

最も多くの優勝を誇るのは駒澤大学。常に安定した戦力を維持し、駅伝界の王者として君臨しています。青山学院大学は近年、箱根駅伝とあわせて「三大駅伝完全制覇」を狙う存在となり、戦略性と層の厚さで他校を圧倒しています。

早稲田大学や順天堂大学といった伝統校も長年にわたり上位をキープ。東海大学や國學院大學といった新興勢力は、近年の駅伝界を大きく揺さぶる存在となりました。日本体育大学、大東文化大学など、かつて黄金期を築いた学校もいま再び上位進出を狙っています。

こうして見ると、全日本大学駅伝は“名門の牙城”と“新時代の風”がせめぎ合う舞台であることがわかります。長い歴史の中で積み重ねられた伝統の重みと、新たな世代の挑戦心。その交錯が、駅伝というスポーツをより深く、そして美しくしています。

歴代優勝校 年表(近年)

| 回数 | 開催年 | 優勝校 | 記録・備考 |

|---|---|---|---|

| 第56回 | 2024年 | 國學院大學 | 8区間106.8km/5時間09分56秒 |

| 第55回 | 2023年 | 駒澤大学 | 5時間09分00秒 |

| 第54回 | 2022年 | 駒澤大学 | 5時間06分47秒 |

| 第53回 | 2021年 | 駒澤大学 | 5時間12分58秒 |

| 第52回 | 2020年 | 駒澤大学 | 5時間11分08秒 |

| 第51回 | 2019年 | 東海大学 | 5時間13分15秒 |

| 第50回 | 2018年 | 青山学院大学 | 5時間13分11秒 |

| 第49回 | 2017年 | 神奈川大学 | 5時間12分49秒 |

近年は駒澤大学の連覇が続いており、他校もその背中を追う展開となっています。國學院大學、青山学院大学、東海大学といった強豪が拮抗し、毎年のように記録更新と激戦が繰り広げられています。

2025年の展望|連覇を狙うチームと挑戦者たち

2025年の全日本大学駅伝は、まさに「実力伯仲」の戦国駅伝といえる年です。前回大会で優勝した國學院大學は、充実したメンバー層を維持しており、史上初の連覇をかけて挑みます。出雲駅伝でも勢いを見せた彼らは、序盤から主導権を握る走りで再び頂点を狙うでしょう。

一方、最多優勝を誇る駒澤大学は、豊富な経験と安定感で依然として優勝候補筆頭です。特に中盤以降の粘り強さには定評があり、8区間を通して隙のないチーム戦略が光ります。前半でやや出遅れても、後半で一気に巻き返す展開が持ち味です。

さらに、青山学院大学も侮れません。トラック競技で結果を残してきた選手たちを駅伝仕様に調整し、攻めの布陣で挑む構えです。創価大学や早稲田大学、中央大学も上位進出を狙い、展開によっては一気に表彰台を狙える力を秘めています。

また、地方代表として出場する信州大学や名古屋大学などの挑戦校も、個々のランナーの成長とともに存在感を増しています。単なる出場ではなく、上位校を脅かす走りを見せる可能性もあります。

2025年大会は、強豪の安定と新鋭の台頭がぶつかり合う舞台。戦略の妙、コンディションの差、そしてタスキに込められた情熱が、最終区間まで勝敗を左右することになるでしょう。

注目選手リストと戦略ポイント

2025年大会の見どころのひとつは、各大学が誇る主力選手たちの走りと、それを生かす区間配置の妙にあります。ここでは、注目ランナーとチーム戦略を中心に整理してみましょう。

國學院大學からは上原琉翔と野中恒亨が中心。上原は安定したペースで流れを作るタイプで、序盤区間での主導権争いに強い存在です。野中は終盤でのスパート力に優れ、勝負区間で流れを決定づける可能性を秘めています。

駒澤大学では佐藤圭汰と山川拓馬の両エースが軸。佐藤はスピードのある走りで中盤以降に勢いをもたらし、山川は最終区間で粘り強くタスキを運ぶタイプ。特に山川はチームの精神的支柱としても知られ、安定したラストスパートに期待が集まります。

中央大学の吉居駿恭はトラックで鍛えたスピードが魅力で、展開を動かすキーマンの一人。青山学院大学の黒田朝日、早稲田大学の山口智規も安定した走りを見せる実力者で、各校とも“勝負どころ”に最適な配置を模索しています。

チーム戦略としては、序盤3区間で流れを掴み、7・8区の長距離区間で勝負を決める形が主流です。特に終盤の2区間では、エース級ランナーが一気に順位を変える展開が予想されます。総合力だけでなく、どの区間に誰を配置するかという采配も勝敗を分ける鍵となるでしょう。

注目選手リスト(2025年大会)

| 大学名 | 選手名 | 特徴・走りの持ち味 | 想定区間・役割 | 出身高校/地域 |

|---|---|---|---|---|

| 國學院大學 | 上原琉翔(4年) | 安定感あるペースメイクとスピードを兼ね備え、チームの流れを作る存在 | 第1〜2区で主導権を握る可能性 | 沖縄県・北山高等学校出身 |

| 國學院大學 | 野中恒亨(3年) | スパート力があり、勝負区間で順位を押し上げるタイプ | 第5〜6区の要所を担う可能性 | 静岡県・浜松工業高等学校出身 |

| 駒澤大学 | 佐藤圭汰(3年) | 中盤以降のリズムを作るスピード型。持ちタイム・実績ともトップクラス | 第3〜4区でチームを押し上げる | 京都府・洛南高等学校出身 |

| 中央大学 | 吉居駿恭(4年) | トラックで鍛えた高速ランナー。展開を動かす切り札的存在 | 第2区または第7区の勝負区間 | (出身高校・情報調査中) |

| 青山学院大学 | 黒田朝日(4年) | 安定感と持久力のバランスに優れ、チーム戦略の要となる走り | 中盤の第4〜5区を担当する可能性 | (出身高校・情報調査中) |

| 早稲田大学 | 山口智規(4年) | 序盤から積極的に仕掛けるスピード型。勢いを生む走りで流れを作る | 第1区または第2区を想定 | (出身高校・情報調査中) |

※出身高校/地域情報は公表資料等から確認できた範囲のものです。今後、追加情報が出次第更新予定です。

勝負どころ区間分析|1区〜3区の流れ作りと7区〜8区のラストスパート

全日本大学駅伝は、単なる長距離リレーではありません。各区間の特徴をどう生かし、どこで勝負を仕掛けるか。その戦略次第で、結果が大きく変わります。2025年大会も例外ではなく、序盤の流れと終盤の粘りが勝敗を分ける鍵となります。

前半の1区から3区は「流れを作る」ステージです。特に1区(9.5キロ)はスタート直後の混戦区間であり、各校のエース級が顔を揃える見応えある戦いになります。2区(11.1キロ)はスピード区間で、勢いを保つか一気に仕掛けるかの判断が重要。3区(11.9キロ)では序盤の疲れと風向きが影響し、粘りの力が試されます。ここまでで上位グループに残れなければ、巻き返しは容易ではありません。

そして勝負の焦点は後半区間。7区(17.6キロ)は全区間中でも特にタフで、アップダウンと風に挑むスタミナ勝負。ここにエース格を配置するチームが多く、逆転劇が生まれやすい区間です。最終8区(19.7キロ)は精神力の限界に挑む区間。順位の変動が激しく、歓喜と涙が入り混じるクライマックスとなります。

この大会の醍醐味は、走力だけでなく「区間の個性」を読み切る監督たちの采配にあります。どの区間で誰を走らせるか。その一手が、チーム全体の命運を左右します。伊勢路の風とともに刻まれるそれぞれの走りが、今年もドラマを生むでしょう。

ライバル対決|名門校どうし、新興勢力との激突

全日本大学駅伝の魅力は、伝統を背負う名門校と、新しい風を吹かせる挑戦校とのぶつかり合いにあります。2025年大会でも、その構図はより鮮明です。

まず注目は、王者・駒澤大学と昨年覇者・國學院大學の直接対決。駒澤は長年にわたり駅伝界をけん引してきた存在で、総合力・経験・精神面のすべてで群を抜きます。一方の國學院は勢いと結束力を武器に、昨年の優勝で一躍トップの座へ。今大会では、連覇を狙う彼らに駒澤がどう挑むかが最大の焦点です。

そして、青山学院大学も見逃せません。箱根駅伝での戦略的な走りをそのままに、前半から攻める構成で勝負を仕掛けるでしょう。創価大学や早稲田大学も好調を維持しており、スピード勝負になれば上位に食い込む可能性があります。

また、中央大学の成長も目覚ましく、ここ数年で地力を大きく伸ばしてきました。トラックレース出身の選手が多く、後半区間での粘りが期待されます。さらに、地方代表校の信州大学や名古屋大学がシード校に食い込む展開も十分にあり得ます。

名門校の伝統、新興勢力の挑戦、そして無名校の台頭――。この大会が持つ面白さは、結果の読めなさにあります。タスキを通じて交わるそれぞれの物語が、伊勢路に新たな歴史を刻むことでしょう。

テレビ中継と配信での見どころ

秩父宮賜杯第57回全日本大学駅伝は、11月2日(日)朝7時45分から13時40分まで、テレビ朝日系列で全国生中継されます。解説には瀬古利彦、増田明美、渡辺康幸といった駅伝界を代表する顔ぶれがそろい、実況アナウンサーたちの熱量とともに、現場の緊張感をリアルに伝えます。

また、今年はTVerでもスペシャルライブ配信が実施され、スマートフォンやタブレットからでもリアルタイムで観戦が可能です。沿道に足を運べないファンにとっても、途切れなく全区間を追えるのは大きな魅力です。見逃し配信も予定されており、レース後の名場面をもう一度楽しむこともできます。

番組のテーマソングはGRe4N BOYZの「ひらり」。力強くも優しいメロディがタスキの物語を彩ります。スタート地点の熱田神宮からゴールの伊勢神宮まで、映像でつながる“日本一決定戦”は、単なるレース中継ではなく青春ドキュメントでもあります。

レース展開の早い序盤、中盤の順位変動、そしてゴール直前の逆転劇。実況と解説の掛け合いにも注目しながら、選手一人ひとりの表情やチームの絆を感じ取ることができるのが、この中継の醍醐味です。

沿道観戦と地域の魅力

全日本大学駅伝の舞台「伊勢路」は、全国から訪れるファンにとって、ただのレースコースではありません。名古屋・熱田神宮から三重・伊勢神宮へと続く道のりには、歴史、文化、そして地元の人々の温かさがあふれています。

スタート地点の熱田神宮は、古くから「熱田さん」と親しまれる名古屋の名社。朝の清らかな空気の中、選手たちが一斉にスタートする瞬間は、まるで新しい一年の幕開けを思わせる神聖な光景です。沿道には早朝から多くの観客が集まり、声援と拍手が選手の背中を押します。

コースの中盤では、三重県桑名市・四日市市を中心に多くの地元応援団が集結します。地域の子どもたちが手作りの応援旗を振り、沿道に立つ人々の笑顔が選手たちを迎えます。伊勢湾の潮風が吹き抜ける区間では、秋の澄んだ空と光が走る姿をより美しく見せてくれます。

そしてゴール地点の伊勢神宮内宮。タスキをつないだチームが宇治橋前に帰ってくる瞬間、観衆の拍手と歓声が最高潮に達します。レース後には「赤福餅」や「伊勢うどん」などの名物を味わうファンも多く、駅伝観戦と地域の食文化を楽しめるのもこの大会の魅力です。

走る人、応援する人、支える人。すべてが一体となって生まれる伊勢路の熱気こそ、全日本大学駅伝の原点。スポーツと地域がつながる、この一日だけの特別な風景が、今年も多くの人の記憶に残ることでしょう。

応援スタイル特集|学生・OB・地元ファンがつなぐ“駅伝ムード”

全日本大学駅伝のもう一つの主役は、沿道や画面の向こうから選手たちを支える応援団です。各大学のカラーが一堂に会する伊勢路は、まさに“応援合戦”の舞台でもあります。

スタート地点では、各大学ののぼり旗や校章入りの応援タオルが並び、学生やOBが一体となって声を張り上げます。母校のタスキが出発する瞬間、拍手と歓声が重なり、緊張感の中にも温かい空気が流れます。学校によってはブラスバンドやチアリーダーが駆けつけ、まるで文化祭のような華やかさを見せる場面もあります。

一方、地元ファンの応援も欠かせません。三重県内では毎年、町ぐるみでランナーを迎える習慣が根づいており、手作りの応援ボードや地元の太鼓の音が沿道に響きます。特に後半区間では、選手の名前を呼ぶ声が途切れず続き、まるで家族を応援するかのような温かさが感じられます。

また、近年はSNSでの応援も定着しています。レース中にリアルタイムで投稿される応援コメントや写真は、まるで全国がひとつのスタンドになったかのよう。TVerのライブ配信と組み合わせて楽しむファンも増え、応援の形は年々進化しています。

タスキをつなぐのは選手だけではありません。応援するすべての人が“チーム”の一員として、伊勢路を走る心を共有しているのです。学生時代の思い出を重ねるOBも、初めて沿道に立つ子どもたちも、その瞬間だけは同じ夢を見ています。

番組視聴ガイド|この時間帯にチェックすべきポイント

駅伝中継はただ眺めるだけでなく、流れを意識して観ることで何倍も楽しめます。ここでは、11月2日(日)のテレビ朝日生中継(7時45分〜13時40分)をより深く味わうための見どころを時間帯ごとに整理します。

7時45分〜8時00分|スタート前の緊張と祈り

名古屋・熱田神宮の境内で、各チームの主将が最後の握手を交わす場面は必見です。各校の表情や雰囲気から、その日のチーム状態が伝わってきます。

8時00分〜9時00分|第1区〜第2区:流れを決める出だし

一斉スタートの1区は、序盤からスピードランナーが集う白熱の展開。カメラは各チームの位置取りを丁寧に追い、実況の声にも緊張が走ります。第2区では風向きが順位に影響するため、差が一気に開くこともあります。

9時00分〜11時30分|中盤の攻防:第3区〜第6区

チーム力の差が最も現れるのがこの時間帯。中継では、監督バスの無線中継や増田明美リポーターの現地解説が入り、戦略の裏側がわかるのが魅力です。順位表が頻繁に動くため、画面下のタイム差表示も要チェックです。

11時30分〜13時30分|終盤のクライマックス:第7区〜第8区

最長区間の7区では、選手の表情に疲労と闘志が交錯。ここでの逆転劇が大会の名場面を生みます。そして8区は伊勢神宮への“帰還”の道。実況席の声も熱を帯び、観る者の胸を打つ瞬間が続きます。

13時30分〜13時40分|ゴールと歓喜の瞬間

タスキが宇治橋前に届いた瞬間、すべての努力が報われます。選手たちの涙、仲間の抱擁、そして監督の安堵の表情。番組はその瞬間を余すことなく映し出します。

テレビの前で手を握りしめながら、走る選手の息づかいを感じる——。それが、この中継が多くの人に愛される理由です。

タスキがつなぐ“大学駅伝 日本一”のドラマ

伊勢路を駆け抜ける全日本大学駅伝は、毎年のように新たな感動と物語を生み出します。名古屋・熱田神宮で託されたタスキが、106.8キロの道のりを経て伊勢神宮の宇治橋前に届くその瞬間――それは単なる勝敗を超えた、若者たちの努力と絆の結晶です。

勝ったチームだけでなく、すべてのランナーが“自分たちの物語”を胸に走ります。仲間への信頼、支えてくれた人たちへの感謝、そして自分自身との戦い。タスキはそれらの思いをすべて背負いながら、ひとつの夢を形にしていきます。

大会が終わると、伊勢神宮の静けさの中に余韻が残ります。歓声が消えた後も、路面にはランナーたちの足跡が刻まれ、その一つひとつが青春の証です。大学駅伝とは、走ることを通して“生きる力”を学ぶ場所でもあり、毎年それを見届ける人々の心にも確かな灯をともします。

この大会を見守るすべての人にとって、タスキはただの布ではなく、信念と希望の象徴です。伊勢路を吹き抜ける秋風とともに、今年もまた新しい物語が生まれます。そしてそれは、来年の挑戦へと静かに引き継がれていくのです。

タスキが結ぶもの、走ることの意味を問い直す

駅伝という競技は、ただ走るだけのスポーツではありません。ひとりの走りがチーム全体を支え、仲間の想いを託して前へ進む。その連続が、人生そのものを映しているように感じられます。名古屋から伊勢へと続く「全日本大学駅伝」は、まさにその象徴です。タスキを通じて人と人が結ばれ、時間と場所を越えて想いが受け継がれていく。その光景を前にすると、私たちは走ることの本当の意味を改めて考えさせられます。

大学駅伝は、結果だけでなく“過程”にこそ価値がある競技です。優勝校の栄光の裏には、無数の努力と挫折が積み重なっています。長距離ランナーたちは、誰よりも長い時間を孤独と向き合い、自分自身の弱さを知り、そしてそれを乗り越えることで成長していきます。練習の中で繰り返される地道な努力は、メダルの輝きよりも深く、静かな尊さを持っています。

また、駅伝は“個人”の競技でありながら“社会”の縮図でもあります。どんなに優れた選手がいても、一人では完走できない。区間を繋ぐタスキは、協力・信頼・責任の象徴です。これはスポーツだけでなく、私たちの日常や仕事、地域社会にも通じる普遍的なメッセージです。ある者は前を引っ張り、ある者はつなぎ、ある者は最後まで支え続ける。すべての役割があってこそ、ひとつのチームが成立します。

世界的な視点で見ても、日本の大学駅伝文化は非常に特異で、他国にはあまり見られません。リレー競技としての持久戦、チーム単位での戦略性、そして全国的な熱狂度――いずれも日本独自の形で発展してきました。欧米のマラソン文化が「個人の挑戦」を尊ぶ一方、日本の駅伝は「集団の精神」を大切にします。そこにあるのは、協働・連帯・絆という日本的な価値観です。しかしそれは閉じた文化ではなく、今やアジアを中心に広がりつつあります。駅伝を通じて育まれる“つながる力”は、グローバル社会の中でこそ輝きを放ち始めています。

この競技の舞台である伊勢路にも、特別な意味があります。熱田神宮と伊勢神宮――二つの聖地を結ぶ道のりは、古来より祈りと巡礼の道でした。選手たちはその伝統の上を走り抜け、まるで現代の“祈り人”のようにタスキを運びます。ゴールの宇治橋前で仲間を迎える瞬間、そこには勝敗を超えた尊さがあります。勝者も敗者も同じ空の下で讃え合う姿は、スポーツの原点そのものです。

さらに、全日本大学駅伝には「地域の絆」というもうひとつの物語があります。沿道に並ぶ人々、地元で支えるボランティア、子どもたちの声援――そのすべてが大会を形づくっています。地方に根づいた応援文化は、日本の地域社会が持つ“共助”の心を映しています。スポーツイベントが地域を元気づけ、人と人をつなげる。その循環が伊勢路全体を包み込み、毎年のように新しいドラマを生んでいます。

そして現代の駅伝は、デジタルの力でも広がりを見せています。TVerでの同時配信、SNSでのリアルタイム応援、オンラインでのチーム分析。こうした仕組みが若い世代の関心を呼び込み、駅伝は“共有するスポーツ”へと進化しています。テレビの前だけでなく、スマートフォンの画面越しにも感動が届き、世代や地域を越えたコミュニティが生まれる。タスキがつなぐのは、今や物理的な距離だけではありません。

今回の大会でも、勝ったチームの裏には数え切れないほどの物語があります。怪我からの復帰、補欠からの昇格、チームを支えるマネージャー、そして引退を迎える4年生の想い。それぞれの立場で戦い、支え合い、成長してきた学生たちの姿は、まさに人生の縮図です。彼らが見せてくれる“全力で走る姿”は、社会に出ていく私たちにも大きな勇気を与えてくれます。

駅伝は、単なる大学スポーツではなく、日本の文化を象徴する“心の風景”です。努力や忍耐だけでなく、他者への思いやり、そして希望をつなぐ力を教えてくれます。名もなき区間賞、チームメイトとの握手、監督の一言――そうした小さな瞬間が積み重なって、大きな感動が生まれます。

全日本大学駅伝を見終えたあと、私たちは思うのです。

「タスキをつなぐ」ということは、人生のどんな瞬間にも通じる行為なのだと。

人は一人では走りきれない。誰かに支えられ、また誰かを支えながら、前へ進んでいく。その姿を見せてくれるからこそ、この大会は半世紀を超えて愛され続けているのでしょう。

伊勢路を吹き抜けた風は、今年も多くの人の心を揺さぶりました。選手たちが残した足跡は、すぐに消えてしまうかもしれません。しかし、その走りに込められた情熱と誇りは、見る者の記憶に長く残ります。

そして私たちの心の中にも、またひとつ小さな“タスキ”が渡されているのかもしれません。

コメント