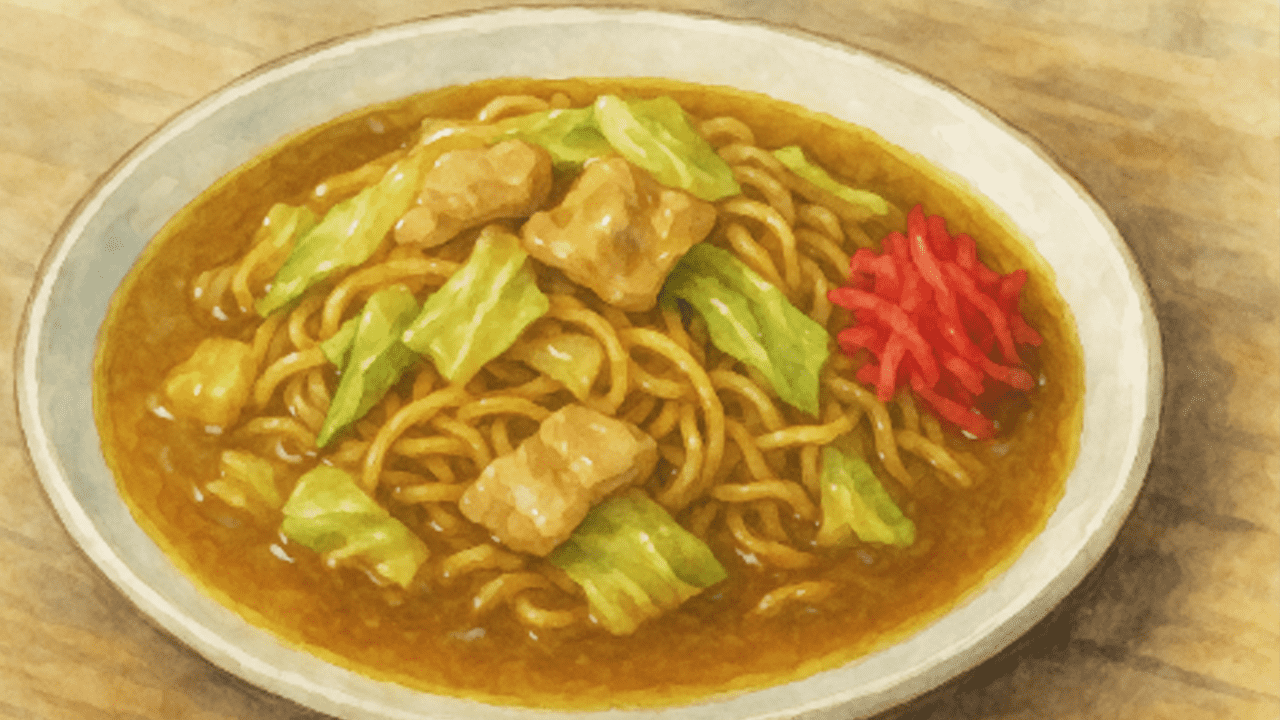

日本各地にはその土地ならではの焼きそば文化がありますが、京都府宮津市で長年愛されてきたのが「カレー味のつゆだく焼きそば」です。2025年9月25日木曜 21::00 ~ 21:54放映のテレビ番組「秘密のケンミンSHOW極」で取り上げられることで全国的にも注目が集まりました。この料理は名前の通り、通常の焼きそばとは一線を画す存在で、カレー風味のスープをたっぷり含んだ“つゆだく”スタイルが特徴です。見た目は一見するとラーメンのようですが、食べてみると確かに焼きそばの香ばしさとカレーのスパイス感が同時に広がり、独特の一体感が楽しめます。読者が気になるのは、どんな味なのか、なぜ“つゆだく”なのか、どこで食べられるのか、そして元祖の店や歴史に関する情報です。本記事では、宮津のカレー焼きそばについて詳しく掘り下げ、訪問時に役立つアクセスや公式情報も整理してお伝えします。

元祖・有名店の紹介

- 豚珍館

所在地:〒626-0016 京都府宮津市新浜1951−4

電話:0772251715

サイト:https://miyadu.info/tonchinkan/index.html

営業時間:昼11:30〜14:00 夜17:30〜21:00

定休日:不定休

駐車場:無し

メニュー:カレー焼きそばつゆだく、スパイシーカレー焼きそば、炒飯、豚天ぷら他

- カフェ・レスト絵梨奈

所在地:〒626-0008 京都府宮津市万年1015−1

電話:0772222727

サイト:https://miyadu.info/erina/index.html

営業時間:10:00〜24:00

定休日:第2・4 日曜日

駐車場:

メニュー:カレー焼きそば うどん オムライス 焼肉定食 スイーツ ドリンク他

元祖とされる「平和軒」は、すでに閉店していますが、その存在は今なお語り継がれています。スープをたっぷり使ったカレー焼きそばのスタイルは、ここから始まったとされ、地元住民の間では“平和軒の味”として記憶されています。この流れを受け継いだのが、中華料理店「豚珍館」です。宮津市内で営業を続け、現在でもつゆだくカレー焼きそばを提供しており、観光客の間でも人気があります。また「カフェ・レスト絵梨奈」では、ドライタイプとつゆだくタイプの両方を選べるため、初めて訪れる人にとって比較体験ができる魅力があります。価格も手頃で、観光で訪れた人が気軽に楽しめるのが特徴です。各店で共通するのは、ただのB級グルメに留まらず、宮津の歴史と生活文化を体現する料理としての誇りがあることです。訪問するたびに少しずつ違う表情を見せるカレー焼きそばは、食べ比べの楽しさも含めて旅の魅力を広げてくれます。

所在地・アクセスガイド

宮津のカレー味のつゆだく焼きそばは市街中心部と駅周辺で出会えます。基点となるのは京都丹後鉄道の宮津駅です。駅から徒歩圏に老舗の中華店や喫茶系の食事処が点在します。初めての方は宮津駅の東西改札を出て国道沿いに歩くと見つけやすいです。バス利用なら駅前発の市内循環が便利です。観光で天橋立方面に向かう人は乗り継ぎの合間に駅近の店で昼食を取る流れが無理がありません。車で訪れる場合は京都縦貫自動車道の与謝天橋立インターチェンジが玄関口です。インターから宮津市街までは国道でおよそ十五分です。店の前に専用駐車場を備える店舗もありますが台数に限りがあるため満車時は近隣の時間貸し駐車場を選ぶと安心です。昼どきは近郊からの買い物客と観光客が重なり待ち時間が発生しますので少し早めの入店が快適です。夜は売切れ終了の店もありますので遅い時間帯は事前確認が安心です。定休日は平日に設定する店が多く水曜または木曜に休む傾向が見られます。そして天候が荒れる日は営業時間が変動することがありますので当日の掲示や電話の案内に従うと間違いがありません。駅から歩くかバスか車かという入口を早めに決めて駐車場と混雑時間を踏まえた計画にすると短い滞在でも無理なく楽しめます。

関連情報・メニューとバリエーション

現地で迷わず巡るためには公式の案内を活用します。宮津のカレー焼きそばは地元有志の会や観光関連の情報ページで案内図が整備されており地図上で提供店を一覧できます。紙のマップを観光案内所で受け取りスマートフォンの地図と併用すると初訪でも安心です。メニューは大きく分けてドライとウェットとつゆだくの三系統です。ドライは鉄板の香ばしさが前に出てウェットはスープをまとった口当たりが柔らかくつゆだくはレンゲが欲しくなるほどのカレーだしが主役になります。辛さ設定に幅を持たせる店もあり辛味オイルやカレー粉の追加で調整できる場合があります。トッピングは豚肉と野菜が基本で玉ねぎの甘みやもやしの歯ざわりがアクセントです。そして半熟卵やチーズでコクを足す楽しみ方も広がっています。お土産用にはレトルトのカレーだれや乾麺のセットが並ぶことがあり家庭で再現したい人に向きます。口コミサイトでは待ち時間や席の回転や量感の目安が写真付きで共有されます。これらの情報を事前に確認し徒歩動線と開店時刻と混雑ピークを重ね合わせる計画にすると無駄のない食べ歩きが実現します。

つゆだくスタイルを楽しむコツ

一杯目は店の標準を素直に頼むと店ごとの設計が分かります。つゆだく指定が可能ならスープ多めをお願いし麺と具とつゆを同じ比率で持ち上げて口に運ぶと三位一体の狙いが伝わります。麺は細すぎない中華麺が多くスープをよく抱きます。箸で麺を軽くほぐしながらレンゲでつゆをすくい追加すると一体感が増します。辛さが欲しい人は卓上の七味やスパイスで少量ずつ調整します。トッピングを加えるなら半熟卵で丸みを出すかチーズでコクを伸ばすかを選びます。紅しょうがは途中で挟むと味が締まり最後まで重たくなりません。二杯目以降はドライとつゆだくを一人ずつ頼みシェアすると違いが明確で会話も弾みます。寒い日はつゆだくが体にしみます。暑い日はウェットで軽く仕上げると食べやすいです。テイクアウトは移動時間が短い時に向きます。つゆ別容器で受け取れる店では麺が伸びにくく家庭でも店舗の雰囲気に近づきます。食べ進める中盤で酢をほんの少し差すと香りが立ちます。そして最後は器の底のつゆをレンゲで味わいだしの余韻を確かめて締めると満足感が高まります。

宮津カレー焼きそば(つゆだく)の特徴とは何か

宮津で提供されるカレー焼きそばの最大の特徴は、“つゆだく”であることです。一般的な焼きそばはソースを絡めたドライな仕上がりが多いですが、宮津ではスープ状のカレーが加えられ、麺全体がつゆに浸った状態で供されます。このため口に含むとまずスープの旨みとカレーの香りが広がり、続いて炒められた麺や野菜の食感が追いかけてきます。麺は中華麺が使われ、もちもち感を生かすタイプややや太めのタイプが多く、スープをしっかり抱え込むのが特徴です。具材には豚肉、キャベツ、もやし、玉ねぎといった馴染みの食材が入り、店舗によっては魚介類を加える場合もあります。味わいはカレー粉のスパイシーさにウスターソースの甘みと酸味が合わさり、奥深いコクが楽しめます。添えられる紅しょうががアクセントとなり、重たさを感じさせない工夫がされています。ラーメンでもなく通常の焼きそばでもない、両者の中間に位置する独特のスタイルが宮津カレー焼きそばの魅力です。

歴史と発祥の背景

宮津カレー焼きそばのルーツは戦後間もない時期にさかのぼります。発祥とされるのは宮津市内の中華料理店「平和軒」で、創業者の王(ワン)さんが台湾から宮津に移り住み、地元の人々に愛される料理として提供を始めました。当時はまだ食材も限られていましたが、中華麺とカレー粉を使った独自のスタイルを考案し、それが「カレー焼きそば」として地域に定着しました。平和軒の焼きそばは、普通の焼きそばにスープを加えた“つゆだく”スタイルで提供され、その独創性が話題を呼びました。店はすでに閉店していますが、その味は地元の記憶に深く刻まれ、ほかの店舗に受け継がれています。後に登場した「豚珍館」や「絵梨奈」などの店も、この流れを汲みながら独自のアレンジを加えて提供を続けています。歴史の背景には、地域に根ざした工夫と、戦後の食文化の発展という時代性があり、まさに宮津ならではのソウルフードといえる存在に育ってきました。

話題性とメディアでの取り上げ方

つゆだくという言葉の響きは映像と相性が良いです。器の縁まで届く黄金色のカレーだしに中華麺が沈み野菜がのぞく姿はラーメンのようで焼きそばというギャップが強い記憶を残します。番組で紹介されると検索が急増し初めての人はどんな味かどこで食べられるかを知りたくなります。そこで歴史と元祖と現在の提供店が分かる導線が役に立ちます。地元の人にとっては学校帰りや仕事の途中の昼ごはんという日常の記憶があり写真と共に思い出が語られます。観光客は天橋立観光の前後に立ち寄り食べ比べを投稿します。似た名のカレー焼きそばは他地域にもありますがスープを主役に据えたつゆだくの設計は宮津ならではです。中華麺の食感と和風寄りのだしとカレー粉の香りとウスター系の甘みが同じ器で調和します。そして地域の複数の店がそれぞれの解釈で受け継ぐことで一皿の幅が広がり旅先の体験価値が増します。放送をきっかけに初めて知った人へは駅を起点に歩ける距離に店があることや昼のピークを外せば待たずに入れることやつゆ多めの注文が楽しみ方の鍵であることを伝えると次の一歩につながります。

宮津カレー焼きそば(つゆだく)の魅力を総括する

京都府宮津市で愛されてきた「カレー焼きそば(つゆだく)」は、通常の焼きそばと大きく異なりスープをまとった独自のスタイルで知られます。麺は中華麺を用い、豚肉やキャベツやもやしなどを具材に炒め合わせた上でカレー風味のだしをたっぷり注ぎ込むため、器の中はラーメンと焼きそばの中間のような姿になります。この「つゆだく」という表現は文字通り汁気が多くレンゲを使って食べるのが自然で、寒い日や疲れた体に染みる深い味わいが特徴です。

歴史をさかのぼると、戦後の宮津で創業した「平和軒」が元祖とされ、台湾出身の店主によって考案されました。その後は市内の食堂や喫茶店に広がり、現在では「豚珍館」や「カフェ・レスト絵梨奈」など複数の店でバリエーションが楽しめます。ドライやウェットといったスタイルの違いも残り、地元の日常食としても観光客の珍しい体験としても根づいています。

訪れる際には、宮津駅から歩ける店舗や国道沿いの老舗が中心となり、車でのアクセスもしやすい立地です。観光案内所や地域の「カレー焼きそば会」が発行するマップを活用すれば迷わず巡れます。注文時には「つゆ多め」や「スープ強め」といったリクエストもでき、辛さの調整やトッピングの追加も好みに合わせて楽しめます。紅しょうがや卵を添えることで風味に変化を出すのもおすすめです。

近年はメディアの取り上げによって注目度が高まり、SNSでは写真や感想が多く投稿されています。他地域のカレー焼きそばと比べても、この「つゆだく」仕様は唯一無二であり、宮津を訪れる動機になるほどのインパクトがあります。地域の記憶と食文化をつなぎながら、観光客に新鮮な驚きを与える宮津カレー焼きそばは、地元の人々にとって誇りであり、外から来た人にとっては忘れがたい旅の味になるのです。

“つゆだく焼きそば”に宿る京都宮津の物語

京都宮津で生まれ育った「カレー焼きそば(つゆだく)」という料理は、ただのB級グルメにとどまらず、地域の記憶や暮らしを映し出す文化的な存在だと感じます。テレビ番組で取り上げられると、視聴者は「焼きそばなのにつゆだく?」と驚き、興味を持ちます。しかし地元の人々にとっては幼い頃から食卓や外食で親しんできた身近な味であり、家庭の延長にある日常のごちそうです。

私はこの料理に、単なる食の話題を超えた「土地と人を結ぶ接着剤」のような役割を見いだします。戦後の混乱期に生まれた平和軒の一杯は、栄養を補いながら人々の心を温めました。台湾出身の王さんが考案したという背景も、多様な文化が交差しながら日本に根づいた歴史を物語っています。つまり“つゆだく焼きそば”は、異国から来た知恵と京都の風土とが結び合って誕生したハイブリッドな食文化の象徴なのです。

また、つゆを多めに含ませたスタイルは、寒い日本海側の気候とも相性が良いと感じます。冬の宮津は雪や冷たい雨に包まれることが多く、そんな日には温かい汁気を含んだ焼きそばが体を芯から癒します。乾いた焼きそばではなく、レンゲでつゆをすくいながら食べる体験は「食べる」というより「味わいに浸る」という表現が似合います。料理がその土地の気候や暮らしに適応しながら形を整えていく過程こそ、郷土料理の本質ではないでしょうか。

一方で、この独特のスタイルは観光客にとって強烈な印象を残します。近年はSNSに投稿された写真が火をつけ、宮津に足を運ぶ動機になる人も増えています。観光の中で食が果たす役割は大きく、旅先の思い出は景色だけではなく舌の記憶としても残ります。カレーの香りとスープの温もりに包まれた焼きそばは、帰宅後もふと思い出され、再訪の理由にさえなり得るのです。

ただし、この料理は決して観光向けに生み出されたものではなく、長年にわたって地元の人々の胃袋を支えてきた生活の味です。お店ごとにアレンジがあり、豚珍館のつゆ多めタイプ、絵梨奈のドライ・ウェット両方対応など、食べ比べを楽しむ余地が豊富にあります。観光客はそのバリエーションに驚き、地元の人々は「どこが自分好みか」を語り合う楽しみを持っています。こうした日常的なやりとりもまた文化の一部です。

さらに面白いのは「つゆだく焼きそば」がラーメンやカレーうどんといった他の料理との境界を曖昧にしている点です。日本の食文化は外来の料理を柔軟に取り込み、自国の生活に合わせて再構築してきました。宮津の一杯はその典型であり、焼きそばでありながら汁麺のようでもあり、カレーライスの要素も含んでいる。多様な文化が交わる日本ならではの「ごった煮的進化」の好例だと思います。

ここで少し裏話を添えると、地元の方に聞けば「昔は学生が腹を満たすために安くてボリュームのあるメニューとして広まった」という声もあります。つまり経済的背景が味の成り立ちに影響しているのです。安価な中華麺と野菜にスパイスを加えることで満足感を出し、さらにスープを多めにして量を稼ぐ。この工夫が結果として独自のスタイルを確立しました。食は常に時代と生活を反映する鏡であり、そこには人々の知恵と工夫が宿っています。

また、現在では「宮津カレー焼きそば会」などの団体が結成され、町おこしの一環としてPR活動が進められています。B級グルメイベントや観光フェアに出展することで、地域の魅力を外に発信しています。これは単なる味の紹介ではなく、地域の誇りを形にして守り継ぐ活動だといえます。食が観光資源となり、地域を支える柱となる例は全国にありますが、宮津のカレー焼きそばもそのひとつです。

この料理を語るときに忘れてはならないのは、地域の人々の「思い出の味」としての位置づけです。幼い頃に家族で食べに行った記憶や、学生時代に友人とシェアした体験は、ただの食事以上の意味を持ちます。食べるという行為に思い出が重なると、その料理は単なる味覚を超えて人生の一部になります。宮津の人々にとって“つゆだく焼きそば”はまさにそうした存在であり、これこそが文化的価値の源泉です。

最後に、読者の方へ呼びかけたいのは「一度は現地で体験してほしい」ということです。文章や写真では伝わらない香りや湯気、レンゲで口に運んだ瞬間に広がる味わいは、旅の中でこそ実感できるものです。観光地としての天橋立や海の景観とあわせて、この焼きそばを味わうことで宮津の旅はより豊かになります。そしてその体験が、地域の文化を未来へつなぐ小さな力になるのです。

“つゆだく焼きそば”は一見風変わりですが、その裏には戦後の歴史、気候への適応、暮らしの知恵、そして地域の誇りが詰まっています。私はこの料理を食文化の宝物として大切に守り、次世代に伝えていくべきだと考えます。宮津に足を運ぶ機会があれば、ぜひお腹と心を満たす一杯を体験してください。それはきっと、ただのB級グルメではなく「土地の物語を味わう時間」となるはずです。

“つゆだく焼きそば”が語りかけるもうひとつの物語

京都宮津の「カレー焼きそば(つゆだく)」を調べると、単なるご当地B級グルメにとどまらない奥行きが見えてきます。検索して訪れる人の多くは「特徴や歴史を知りたい」「どこで食べられるかを知りたい」と考えていますが、その背景には“なぜこの料理が生まれ、どう続いているのか”という素朴な疑問があります。実はそこにこそ、この料理の魅力が隠れています。

まず注目すべきは「つゆだく」という調理スタイルです。一般的に焼きそばといえば水分を飛ばし、ソースを絡めて仕上げるドライな料理をイメージします。しかし宮津の一杯はあえてスープを残し、レンゲを使って食べるほどの汁気を楽しむのが特徴です。これは単なる調理法の違いではなく、食文化の多様性を象徴しています。冬の寒さや海風の強い気候の中で、体を温める汁物の要素が加わったことは自然な進化のように感じられます。

さらに「カレー」というスパイス文化の導入も見逃せません。カレーは日本全国に広まりましたが、その土地ごとに独自の変化を遂げてきました。宮津では焼きそばと結びつき、“つゆだく”というスタイルと融合したことでオンリーワンの味になりました。カレーうどんやカレーラーメンとも異なる独特の存在であり、検索で「カレー焼きそば 京都」「宮津 ご当地グルメ」と調べる人が多いのも納得できます。

そして歴史的な背景をたどると、戦後の食糧事情や移民文化が関わっていることが分かります。元祖とされる平和軒は台湾出身の王さんが営んでいた店で、宮津の暮らしに根ざした食事を提供していました。小麦粉から作られる中華麺と、香り高いカレー粉、そして野菜をたっぷり入れたスープ。これらが組み合わさって誕生したのが“宮津カレー焼きそば”です。食材を無駄なく活用し、ボリュームを出しながら人々の空腹を満たす知恵が詰まっています。

地域で長く愛されてきた料理だからこそ、今もなお複数の店舗で食べ比べが楽しめます。豚珍館ではつゆだくの濃厚な一杯、カフェ・レスト絵梨奈ではドライかウェットを選べるスタイルです。これらの店を巡る体験は、単なる食事ではなく「ご当地グルメ巡り」の楽しみそのものです。観光客は宮津を訪れて天橋立や海の風景を眺め、その合間にこの焼きそばを口にすると、旅の思い出がより鮮やかになります。

また、現代では「宮津カレー焼きそば会」という団体がPR活動を行い、地図やパンフレットを通して訪問者を案内しています。こうした活動は検索で「宮津 カレー焼きそば マップ」と調べる人のニーズに応えるものであり、観光と地域文化の橋渡しとなっています。食べ物が地域の誇りとなり、地元の人々のアイデンティティを形づくる例は全国にありますが、宮津のケースはとても象徴的です。

この料理を知ると「なぜ保存・継承が大切なのか」という視点にも気づかされます。グルメは流行と共に変わりますが、“つゆだく焼きそば”は長い年月を経て今も愛されています。そこには単に味の魅力があるだけでなく、地域の歴史や暮らしが染み込んでいるからです。観光客が現地で食べることで売上が生まれ、店が続き、次の世代へと味が伝わっていきます。つまり一杯の焼きそばを食べること自体が文化保存の一助になるのです。

最後に、検索してこの料理にたどり着いた読者に伝えたいのは「百聞は一見にしかず」ということです。写真や文章で知識を得るのも有意義ですが、実際に宮津に足を運んで食べてみると、その香りや湯気、つゆの熱さが記憶に刻まれます。寒い日には体を温め、夏の日にはスパイスで食欲を刺激し、どの季節でも違った表情を見せるのが宮津のカレー焼きそばです。

このように、京都宮津の“つゆだく焼きそば”は、歴史・気候・文化・生活が重なって形づくられた食の結晶です。検索で情報を探す人の関心に応えつつ、現地でしか味わえない体験の大切さを伝えることが、これからの情報発信に求められていると感じます。

“つゆだく焼きそば”が語りかけるもうひとつの物語

京都宮津の「カレー焼きそば(つゆだく)」を調べると、単なるご当地B級グルメにとどまらない奥行きが見えてきます。検索して訪れる人の多くは「特徴や歴史を知りたい」「どこで食べられるかを知りたい」と考えていますが、その背景には“なぜこの料理が生まれ、どう続いているのか”という素朴な疑問があります。実はそこにこそ、この料理の魅力が隠れています。

まず注目すべきは「つゆだく」という調理スタイルです。一般的に焼きそばといえば水分を飛ばし、ソースを絡めて仕上げるドライな料理をイメージします。しかし宮津の一杯はあえてスープを残し、レンゲを使って食べるほどの汁気を楽しむのが特徴です。これは単なる調理法の違いではなく、食文化の多様性を象徴しています。冬の寒さや海風の強い気候の中で、体を温める汁物の要素が加わったことは自然な進化のように感じられます。

さらに「カレー」というスパイス文化の導入も見逃せません。カレーは日本全国に広まりましたが、その土地ごとに独自の変化を遂げてきました。宮津では焼きそばと結びつき、“つゆだく”というスタイルと融合したことでオンリーワンの味になりました。カレーうどんやカレーラーメンとも異なる独特の存在であり、検索で「カレー焼きそば 京都」「宮津 ご当地グルメ」と調べる人が多いのも納得できます。

そして歴史的な背景をたどると、戦後の食糧事情や移民文化が関わっていることが分かります。元祖とされる平和軒は台湾出身の王さんが営んでいた店で、宮津の暮らしに根ざした食事を提供していました。小麦粉から作られる中華麺と、香り高いカレー粉、そして野菜をたっぷり入れたスープ。これらが組み合わさって誕生したのが“宮津カレー焼きそば”です。食材を無駄なく活用し、ボリュームを出しながら人々の空腹を満たす知恵が詰まっています。

地域で長く愛されてきた料理だからこそ、今もなお複数の店舗で食べ比べが楽しめます。豚珍館ではつゆだくの濃厚な一杯、カフェ・レスト絵梨奈ではドライかウェットを選べるスタイルです。これらの店を巡る体験は、単なる食事ではなく「ご当地グルメ巡り」の楽しみそのものです。観光客は宮津を訪れて天橋立や海の風景を眺め、その合間にこの焼きそばを口にすると、旅の思い出がより鮮やかになります。

また、現代では「宮津カレー焼きそば会」という団体がPR活動を行い、地図やパンフレットを通して訪問者を案内しています。こうした活動は検索で「宮津 カレー焼きそば マップ」と調べる人のニーズに応えるものであり、観光と地域文化の橋渡しとなっています。食べ物が地域の誇りとなり、地元の人々のアイデンティティを形づくる例は全国にありますが、宮津のケースはとても象徴的です。

この料理を知ると「なぜ保存・継承が大切なのか」という視点にも気づかされます。グルメは流行と共に変わりますが、“つゆだく焼きそば”は長い年月を経て今も愛されています。そこには単に味の魅力があるだけでなく、地域の歴史や暮らしが染み込んでいるからです。観光客が現地で食べることで売上が生まれ、店が続き、次の世代へと味が伝わっていきます。つまり一杯の焼きそばを食べること自体が文化保存の一助になるのです。

最後に、検索してこの料理にたどり着いた読者に伝えたいのは「百聞は一見にしかず」ということです。写真や文章で知識を得るのも有意義ですが、実際に宮津に足を運んで食べてみると、その香りや湯気、つゆの熱さが記憶に刻まれます。寒い日には体を温め、夏の日にはスパイスで食欲を刺激し、どの季節でも違った表情を見せるのが宮津のカレー焼きそばです。

このように、京都宮津の“つゆだく焼きそば”は、歴史・気候・文化・生活が重なって形づくられた食の結晶です。検索で情報を探す人の関心に応えつつ、現地でしか味わえない体験の大切さを伝えることが、これからの情報発信に求められていると感じます。

コメント