広島の緑豊かな丘陵にある安佐動物公園。そこでは、世界にわずか数頭しかいないマルミミゾウの赤ちゃんが誕生しました。飼育員と獣医の努力、そして来園者が見守るあたたかな日々。その裏には、命をつなぐ知恵と情熱があります。

本記事では、NHK「ザ・バックヤード」で紹介された出産の裏側から、園内の見どころ・アクセス・周辺観光までを丁寧にガイド。動物たちが教えてくれる“生きる力”を、旅の中で静かに感じてみませんか。

番組で話題「マルミミゾウ赤ちゃん誕生」の感動シーンから

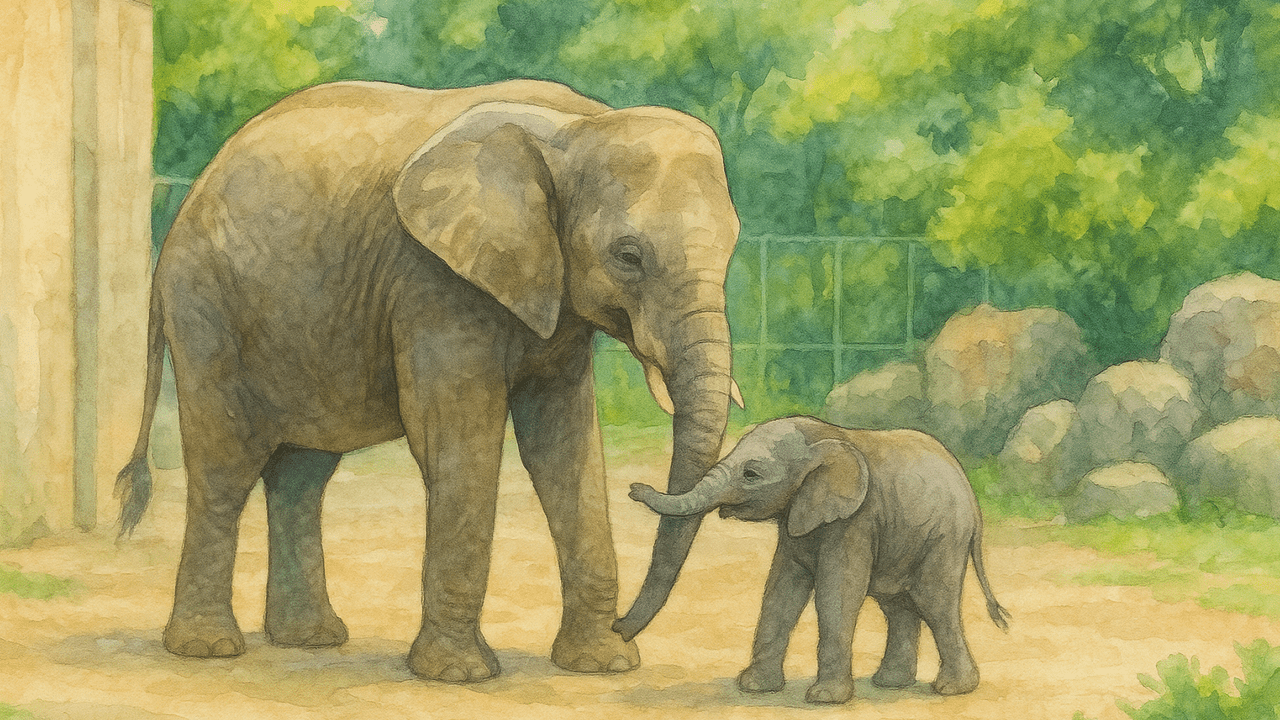

2025年11月19日放送のNHK Eテレ「ザ・バックヤード 知の迷宮の裏側探訪」第3弾では、広島市安佐(あさ)動物公園で誕生したマルミミゾウの赤ちゃんに密着しました。飼育下での誕生は世界でもわずか3例という希少な瞬間。番組では、想定外のタイミングで始まった出産から、母乳が飲めないという危機を乗り越えるまでの12時間を追っています。

出産時、飼育員が不在のなかで始まった緊急対応。監視カメラに映し出された母ゾウ「メイ」の出産シーンには、現場の緊張と喜びが入り混じっていました。赤ちゃんの口が母乳に届かず、免疫を得られないという命の危険を前に、獣医と飼育チームは即座に作戦を立てます。高さ調整や人工哺乳の検討など、わずかな時間で重ねられた判断は、まさに“知の迷宮”という番組タイトルにふさわしい知恵の結晶でした。

やがて迎えた感動の初授乳。映像には、命がつながる瞬間を見守るスタッフの涙が映し出され、視聴者の胸を打ちました。科学的なデータと経験に裏打ちされた飼育現場の努力は、動物園を単なる観光施設ではなく「命と知恵を学ぶ場」として再認識させてくれるものでした。

この章では、テレビ越しに伝わった“奇跡の誕生”を起点に、現地で感じられる生命の鼓動と、安佐動物公園の取り組みへとつなげていきます。

マルミミゾウとは?世界で3頭しかいない希少種

マルミミゾウは、アフリカゾウの近縁種でありながら独立した「森のゾウ」として知られる極めて希少な存在です。主に中央アフリカの熱帯雨林に生息し、名前の通り丸みを帯びた大きな耳と、まっすぐ下に伸びる牙が特徴です。体格はアフリカゾウより小柄で、密林をすり抜けて移動できるよう進化しています。

彼らの行動は非常に繊細で、音や匂いに敏感なためストレスを感じやすく、飼育環境を整えるのが難しいとされています。繁殖も容易ではなく、これまでに飼育下で成功した例は世界でもわずか数頭のみ。そんな中で2025年8月、安佐動物公園での出産は世界的にも貴重なニュースとなりました。

この成功の背景には、獣医や飼育員による長年の行動観察と研究の積み重ねがあります。食事や運動環境、社会性の維持など、マルミミゾウ本来の“野生のリズム”をできる限り尊重する飼育方針が実を結びました。安佐動物公園は「命をつなぐ」ことの難しさと可能性を同時に示した、世界に誇る研究拠点でもあるのです。

安佐動物公園とは?自然と共存する“学びの動物園”

広島市安佐北区の緑豊かな丘陵地に位置する安佐動物公園は、1971年に開園した中四国最大級の動物園です。開園以来「動物と自然と人との共生」をテーマに掲げ、見せるだけでなく“学びの場”としての役割を大切にしています。

展示方法の特徴は「自然行動展示」。動物たちが本来の行動をとれるように広いスペースを設け、来園者が柵越しではなく自然な姿を観察できるよう工夫されています。たとえば「レオガラス」はガラス越しにライオンの迫力を感じられる人気スポットであり、「ヒヒ山」では群れの社会性を垣間見ることができます。

また、動物とふれあえる「ぴーちくパーク」や、子どもたちが安全に遊べる「どうぶつ広場」なども充実しており、親子連れや遠足先としても高い人気を誇ります。園全体が森に溶け込むように設計されており、散策するだけで自然との一体感を味わえるのも魅力です。

安佐動物公園は、ただ“見る”だけではなく、“知る・感じる・考える”体験を提供する場所。今回のマルミミゾウの出産をきっかけに、命の循環や人と動物の関係を改めて考えるきっかけを与えてくれる、まさに「生きた学び舎」といえるでしょう。

マルミミゾウの親子に会える!展示エリアの見どころ

マルミミゾウの親子に出会えるのは、安佐動物公園の中心エリア「アフリカゾーン」。緑に囲まれた広い敷地に、キリンやシマウマなどの草食動物とともに展示されており、自然の中で暮らす姿を間近に観察できます。柵や壁をできるだけ減らした展示設計で、親子ゾウが寄り添う姿や、赤ちゃんの小さな耳をぱたつかせながら歩く様子が見られるのは、まさにここならではの体験です。

観覧ルールとして、フラッシュ撮影や大きな声での呼びかけは禁止。赤ちゃんゾウはまだ環境への順応期にあるため、見学時間やエリアが一部制限される場合もあります。訪問前に公式サイトで最新の公開時間を確認するのがおすすめです。

撮影ポイントは、アフリカゾーン入口近くの展望デッキや、緩やかな坂を上った木陰のベンチ付近。SNSでも人気の構図は、森を背景にした親子のシルエットで、午後の柔らかな光が差し込む時間帯が特に美しいと評判です。命の鼓動が伝わる距離で、静かに見守るようにシャッターを切りましょう。

ぴーちくパーク・ふれあい広場・遊具エリアも楽しい!

マルミミゾウの感動を味わったあとは、子どもたちに人気の「ぴーちくパーク」へ。ウサギやモルモットなどの小動物とふれあえるエリアで、やさしく触れ合いながら命のぬくもりを体感できます。ヤギやヒツジが自由に歩く「ふれあい広場」では、飼育員が近くで見守っており、初めてでも安心して楽しめます。

園内には木製遊具や滑り台が設けられた広場もあり、家族連れで一日ゆっくり過ごせるつくりです。夏には水遊びができる浅いせせらぎスペースが登場し、ピクニックシートを広げて過ごす家族の姿も多く見られます。

食事や休憩には「食堂バクバク」や「軽食喫茶どんぐり」など、カレーや麺類、アイスクリームなどが楽しめるスポットも充実。お弁当の持ち込みも可能で、木陰のテーブルや展望広場でのランチタイムも人気です。動物と自然、そして家族がつながる穏やかな時間が流れています。

県外から行く人のためのアクセス・駐車場ガイド

安佐動物公園は広島市安佐北区の丘陵地にあり、車・公共交通ともにアクセス可能です。広島駅からは車で約40分、広島空港からは約1時間。山陽自動車道の広島ICまたは広島北ICから約20分と案内されています。公共交通では、JR広島駅から「安佐動物公園行き」バスで約70分、またはアストラムライン「上安駅」からバス乗り換えで約20分ほどです。

駐車場は普通車約1200台分あり、料金は1回450円。混雑時は第1〜第3駐車場、さらに臨時駐車場へ順次案内されます。休日やイベント時は午前中に満車になることもあるため、開園直後(午前9時〜10時)までの到着が安心です。

園の周辺は坂道が多く、ナビ設定は「安佐動物公園正門」を目印に。徒歩で向かう場合は日差し対策と歩きやすい靴を用意しましょう。帰り道は夕方に交通が混み合うため、動物園を出る前にカフェや売店で時間をずらすのもおすすめです。自然豊かなロケーションに包まれた道のりは、ドライブそのものも旅の一部として楽しめます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | 広島市安佐動物公園 |

| 住所 | 〒731-3355 広島県広島市安佐北区安佐町大字動物園 |

| 営業時間 | 9:00~16:30(入園は16:00まで) |

| 定休日 | 毎週木曜日(祝日の場合は開園)、12月29日~翌年1月1日 |

| 電話番号 | 082-838-1111 |

| 公式サイト | https://www.asazoo.jp/ |

園内での過ごし方とおすすめ順路

安佐動物公園は敷地が広く、動物たちの生活リズムを意識して回ることで、より自然な姿に出会えます。午前中はゾウ・キリン・カバなど動きが活発な大型動物の時間。特にマルミミゾウの親子は朝の陽射しの中で活動的に動く姿が見られ、撮影にも最適です。

昼食は園内の「食堂バクバク」で定番のカレーや麺類を楽しむか、お弁当を持参してピクニック広場でゆっくり過ごすのもおすすめ。木陰のベンチや芝生エリアが多く、四季の風を感じながらリラックスできます。

午後は「ぴーちくパーク」でふれあいや遊具体験を楽しみ、最後にお土産ショップへ。園オリジナルのぬいぐるみやマルミミゾウグッズが並び、記念にぴったりです。帰る前に園内の展望エリアで広島の山並みを眺めれば、一日の締めくくりにふさわしい癒しの時間になります。

マナーと安全:動物に優しい観察を

動物園は生きものの暮らしを尊重する場所です。写真撮影はフラッシュを切り、静かに観察するのが基本。ガラスや柵を叩いたり、動物の名前を大声で呼ぶことも避けましょう。ゾウのように神経が繊細な動物は、わずかな音や光でもストレスを感じることがあります。

エサやりは禁止されており、指定エリア以外での接触は控える必要があります。小さな子ども連れの方は手を離さず、ベビーカー利用時は坂道や傾斜ゾーンに注意を。車椅子の方も多く訪れるため、通路では譲り合いを心がけましょう。

園のスタッフや飼育員は、安全と動物の健康を最優先に管理しています。訪れる側も“見せてもらう”気持ちで、動物たちの時間に寄り添う観察を心がけることで、より深い感動と学びにつながります。

周辺観光と宿泊:広島の自然と文化をつなぐ旅

安佐動物公園の見学を旅の一部として計画するなら、広島の自然と文化を合わせて楽しむのがおすすめです。車で約30分の広島市中心部には、平和記念公園や原爆ドームがあり、命の尊さを学ぶ場として動物園とのテーマにも通じます。

少し足を延ばせば、世界遺産・宮島の厳島神社や三次ワイナリーなどもあり、一泊二日の観光ルートに最適です。午前は安佐動物公園、午後は市街観光、翌日は宮島へと巡るコースが人気。広島駅周辺や安佐北区内には宿泊施設や温泉宿も多く、家族旅行やカップル旅にも向いています。

緑に囲まれた丘の動物園から、平和と文化を象徴する街へ。命と自然、そして人の営みをつなぐ広島の旅は、見るだけではなく「感じる」体験へと心を導いてくれます。

🏨 宿泊ガイド

楽天トラベル|広島市安佐動物公園 周辺のホテル・旅館一覧

広島市安佐動物公園から近いホテル・旅館を価格・距離・評価で検索可能。家族連れ・温泉宿・ビジネスホテルなど約250件掲載。

じゃらん|安佐動物公園 周辺の宿泊施設ランキング

クチコミ順・距離順で探せるランキング形式。広島市街地・宮島方面まで含む広域エリア検索も可能。

JTB|安佐動物公園周辺のホテル・旅館・宿一覧

駐車場付き・家族向け・ビジネス利用など条件検索に対応。宿泊プラン比較にも便利です。

🌿 周辺観光ガイド

じゃらん|安佐動物公園 周辺の観光スポットランキング

広島市安佐北区・安佐南区エリアの人気観光スポットを紹介。家族向け・自然体験・文化施設など多数掲載。

4travel.jp|安佐エリア観光スポットガイド

実際に訪れた旅行者による写真・口コミ・モデルコースが豊富。周辺のカフェや公園情報も掲載。

Tripadvisor|安佐動物公園 周辺の観光スポット

実際の旅行者レビュー・写真・おすすめ順で紹介。体験談を参考に観光計画を立てやすい構成です。

⏰ 一泊二日モデルコース|安佐動物公園と広島の自然・文化をめぐる旅

<1日目:命とふれあう “知の探訪DAY”>

| 時間 | 行程 | 内容・見どころ |

|---|---|---|

| 9:00 | 安佐動物公園 入園 | 朝の動物たちが活発な時間。マルミミゾウの親子やキリン・シマウマなどを観察。 |

| 11:30 | 園内「食堂バクバク」で昼食 | カレーや麺類などの軽食を楽しみながら、展望広場でピクニック気分。 |

| 13:00 | ぴーちくパーク・ふれあい広場 | モルモットやヤギとふれあい、動物との距離の近さを体感。 |

| 15:30 | おみやげショップ・写真撮影 | マルミミゾウグッズや地元限定のお菓子を購入。SNS映えスポットも多数。 |

| 17:00 | 広島市中心部のホテルへチェックイン | 広島市街のホテルや温泉旅館に宿泊。夜は地元グルメ「広島風お好み焼き」を堪能。 |

<2日目:平和と文化に触れる “学びと癒しDAY”>

| 時間 | 行程 | 内容・見どころ |

|---|---|---|

| 9:00 | 平和記念公園・原爆ドーム | 世界遺産をめぐり、平和への祈りを感じる朝の散策。 |

| 11:00 | 広島市現代美術館 または 縮景園 | 静かな時間の中でアートと庭園文化を堪能。季節ごとの花が美しい。 |

| 13:00 | 昼食(広島駅周辺) | 牡蠣料理・広島つけ麺などご当地ランチを満喫。 |

| 15:00 | 宮島へ移動(車で約40分) | 厳島神社や表参道商店街を散策。名物もみじ饅頭やしゃもじ土産を購入。 |

| 18:00 | 広島駅へ戻り・帰路へ | 新幹線・飛行機などで帰宅。命・平和・自然を感じる旅の締めくくりに。 |

このモデルコースは、家族旅行・カップル旅・学びの遠足など幅広く対応できます。

動物園で“命の現場”を見て、翌日に“平和と文化”を体感する構成は、

「感じて考える旅」として多くの来訪者に人気です。

まとめ

安佐動物公園でのマルミミゾウの出産は、命がつながる瞬間を見せてくれただけでなく、人と動物が共に生きる意味を静かに問いかける出来事でした。広大な園内では、野生の息づかいを感じながら、自然のリズムの中で暮らす動物たちに出会えます。飼育員や獣医たちの見えない努力に支えられたその命の営みは、来園者に「生きるとは何か」を考えさせてくれます。

子どもも大人も、ただ見るだけではなく、動物たちの背景にある環境・保護・共存の物語を知ることで、見方が変わるはずです。安佐動物公園は、観光地であると同時に、自然と人との関わりを学ぶ“生きた教室”。マルミミゾウの誕生は、その学びを象徴する出来事といえるでしょう。

“命の現場”を見に行くという体験

テレビ番組「ザ・バックヤード」で描かれたマルミミゾウの出産シーンは、多くの人に感動を与えました。しかし現地を訪れると、映像では伝わらなかった音や匂い、空気の温度、飼育員たちのまなざしまで感じ取ることができます。そこには命を支える現場のリアルな息づかいがあります。

獣医や飼育員たちは、日々の観察・工夫・判断を積み重ね、命を守り続けています。その姿は、科学と情熱の融合そのもの。失敗も成功も、すべては「生かすための知恵」として次の命につながっていきます。

私たちが動物園を訪れることは、単なるレジャーではなく、命の現場を学び、感じ取る行為です。マルミミゾウの赤ちゃんの成長を見守ることは、人間が自然とどう向き合うべきかを考える小さな一歩でもあります。

“見る”だけでなく、“感じる”。安佐動物公園は、その気づきを与えてくれる場所です。番組で涙した人も、まだ見ていない人も、ぜひ一度この地を訪れ、命の鼓動に耳を澄ませてみてください。

命の橋をかける場所 ― 広島・安佐動物公園から見える未来

動物園という場所は、ただ“見に行く”ところではなく、命の橋をかける現場でもあります。広島市安佐動物公園で誕生したマルミミゾウの赤ちゃんは、その象徴的な存在です。世界にわずか3頭しかいない希少種が、日本の動物園で命をつないだという事実は、単なるニュースではなく、地球規模の希望の一片といえるでしょう。

出産の裏側には、飼育員や獣医たちの冷静な判断と柔軟な発想がありました。母乳が飲めないという危機を前に、彼らは一瞬の迷いもなく行動し、知識と経験を総動員して命を支えました。映像で見えるのはわずかな時間ですが、そこに至るまでには、何百時間にも及ぶ観察、そして何千回もの「もしも」を想定した準備があったはずです。その積み重ねこそが、奇跡を現実に変えたのです。

安佐動物公園が特別なのは、展示だけでなく“学び”の場としての役割を持っている点です。自然行動展示を取り入れ、動物たちの本来の姿を尊重する方針は、来園者に「生きるとは何か」を静かに問いかけます。たとえば、動かないゾウ、眠っているライオン。その瞬間に“退屈”を感じるか“安心している姿”と感じるかで、人の視点は変わります。そこに、動物との関わり方のヒントがあるのです。

動物園は、観光施設でもあり、教育機関でもあり、そして命の研究所でもあります。環境破壊や絶滅の危機が進む現代において、彼らの存在は“命のデータベース”といえるでしょう。動物たちは私たちに何も語らない代わりに、その静かな存在で「共に生きる」という本質を伝えてくれます。

世界的に見ても、マルミミゾウの繁殖は極めて難しく、成功した動物園は数えるほどしかありません。アフリカの熱帯林に生きる彼らは、環境の変化に敏感で、音や光、匂いにも強い影響を受けます。そのため、飼育環境の調整には科学的な知見と同時に、深い観察力と感情の共鳴が必要です。

安佐動物公園は、その両方を兼ね備えた数少ない施設の一つです。飼育員たちは「観察とは、待つこと」と語ります。待つということは、時間を動物のリズムに合わせること。そこには効率や成果主義では測れない、“命の時間”の流れがあります。

グローバルな視点で見ても、このアプローチは重要です。世界中の動物園や保護施設が、同様の問題に直面しています。繁殖が難しい種ほど、環境と心の調和が不可欠です。人間の都合ではなく、命のリズムを尊重すること。それが結果的に科学的成果へとつながっていく。安佐動物公園の事例は、アジア圏の動物園にとって一つの理想的なモデルケースとなりつつあります。

そして、訪れる人々の目線もまた、命を支える一端を担っています。動物園を訪れることで、私たちは「見守る力」を学ぶことができます。声を潜めて観察し、カメラを構えるよりも、ただ静かにその存在を受け止める。その一瞬の“沈黙”が、動物と人の間に確かなつながりを生みます。

家族で訪れる人も、カップルで訪れる人も、一人旅で足を運ぶ人も、それぞれの中で感じ取るものがあるでしょう。たとえば、母ゾウと赤ちゃんの寄り添う姿を見て、誰かのやさしさを思い出すかもしれません。あるいは、動物の生態を学びながら、自分の暮らしの中にある“当たり前の命”を見つめ直すかもしれません。

動物園を出る頃、心のどこかで少しだけ世界が広がっている――その小さな変化こそが、命をつなぐ循環の一部になるのです。

安佐動物公園は、地元広島に根ざした動物園でありながら、世界とつながる窓でもあります。マルミミゾウの赤ちゃんの誕生を通して、私たちは“地球規模のいのちのネットワーク”を感じ取ることができます。広島という土地が持つ「平和への祈り」と、動物たちが教えてくれる「共生の知恵」。それらが重なり合う場所として、ここほど象徴的な地はないかもしれません。

今、世界は分断や環境危機に揺れています。その中で、小さな命が生まれるという出来事は、何よりも大きな希望です。安佐動物公園が示したのは、“科学と感性の両立”という人類の知恵の形。そしてそれを支えるのは、現場の努力と、見に来る人のまなざしです。

この場所で感じることは、一つの体験を超えて、“未来を考える時間”になります。命の重さを忘れず、自然との関係を見つめ直すこと。それこそが、動物園を訪れる本当の意味なのだと思います。

命の橋をかける場所。その橋は、ゾウの母子の間にも、飼育員と動物の間にも、そして私たち人間と自然との間にも存在します。安佐動物公園の物語は、その橋を渡る最初の一歩を、静かに私たちに促しているのです。

コメント