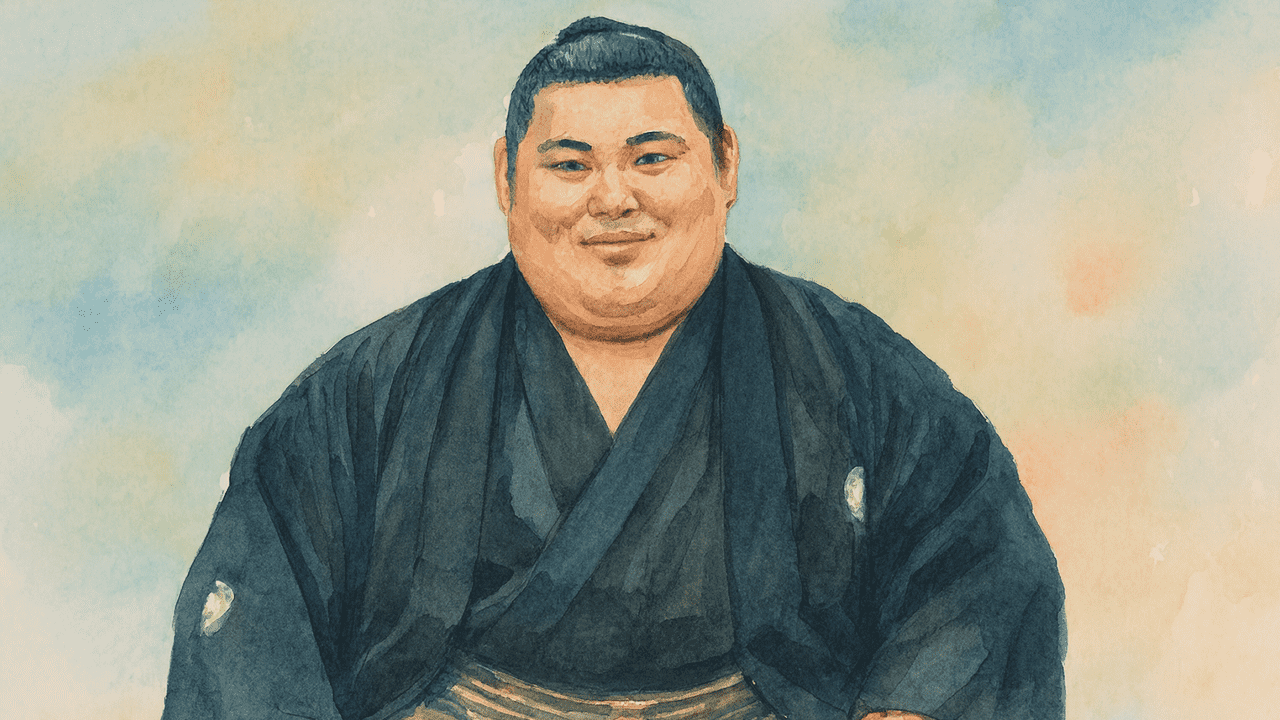

の里泰輝(おおのさと たいき)は、いま相撲界で最も注目される若手力士のひとりです。恵まれた体格と攻めの姿勢を武器に、幕内上位でも堂々と渡り合い、早くも「次世代の大関候補」「横綱に最も近い男」と評価する声も出ています。初土俵からわずか数年で大きな存在感を示し、ファンやメディアから熱視線を浴びるその姿は、令和相撲を牽引する期待の星といえるでしょう。

本記事では、大の里泰輝の基本プロフィールや年表をはじめ、家族構成や奥さんとの家庭生活などの人間的な一面、さらに収入事情や豊昇龍との比較年表といった経済面にも踏み込みます。また、力士として避けて通れない横綱昇進の条件と可能性、特徴的な取り口や相撲スタイル、そして人柄やファンからの口コミ評価までを幅広く取り上げます。

この記事を読むことで、大の里泰輝がどのように歩みを進め、どんな将来像を描いているのかが理解できるはずです。相撲ファンはもちろん、最近相撲に関心を持ち始めた方にとっても、大の里という力士を知る格好のガイドとなる内容になっています。

大の里泰輝の基本プロフィールを紹介

大の里泰輝(本名:中村泰輝)力士は、平成12年6月7日生まれで石川県河北郡津幡町の出身です。身長は約192cm、体重は187kgと恵まれた体格を誇ります。所属は二所ノ関部屋で得意技は突き・押し・右四つ・寄りです。

プロレスラーのような風格を感じさせるその体格と攻め寄りの相撲スタイルが特徴です。彼は令和5年5月場所に初土俵を踏み、同年9月場所で十両、令和6年1月場所で新入幕、同5月場所では新三役に昇進しました。その後、大関に昇進し(令和6年11月場所)、さらに令和7年7月場所には横綱へと昇進して現在は東横綱として活躍中です。

こうしたスピード昇進の背景には抜群の体格と安定した相撲ぶりがあります。見る者を圧倒する出足と馬力を活かした力強い取り口が持ち味です。

プロフィール年表|力士としての軌跡

大の里泰輝力士の相撲人生を主要な節目ごとに年表形式で整理すると次の通りです。

- 2000年6月7日:石川県河北郡津幡町に生まれる。

- 令和5年5月場所(2023年5月):初土俵。幕下での開始でした。

- 令和5年9月場所(2023年9月):新十両昇進。

- 令和6年1月場所(2024年1月):新入幕。

- 令和6年5月場所(2024年5月):新三役昇進。

- 令和6年11月場所(2024年11月):大関に昇進。

- 令和7年7月場所(2025年7月):横綱に昇進。第75代横綱として現在活躍中です。

このように、初土俵からわずか26か月ほどの短期間で横綱まで駆け上がったことが特筆されます。特に令和5年以降の飛躍は目覚ましく、相撲界に新しい風を吹き込んでいます。

家族構成と両親との関係

大の里泰輝力士の家族構成については、父・母・妹の4人家族であることが確認されています。幼少期から相撲に親しみ、中学時代には身長188cm、体重135kgという恵まれた体格を背景に、全国中学校大会などで好成績を収めています。競技にも熱心で大相撲やアマチュア相撲の映像を真剣に研究していたと語られています。

また、新潟能生中・海洋高時代には寮生活を送り、心身共に大きく成長しました。指導者は「本人の相撲への強い思い」と「お父さんとお母さんの覚悟」が、彼の成長を支えた要因だと述べています。このように、家庭での支えと自らの強い向上心が組み合わさり、現在の飛躍につながっていることは間違いありません。

妻は誰?奥さんとの結婚や家庭生活

大の里泰輝関は現在、独身であることが確認されています。複数の女性ファッション誌やウェブメディアによれば、結婚歴はなく、交際中のパートナーについては公表されていません。そのため、結婚の時期や馴れ初めに関する情報はありません。婚姻歴がないため「妻」や「家庭生活」について現時点ではお伝えできる事実がない状態です。

大の里関の好きなタイプとして、雑誌のインタビューでは「相撲を知らない人」「静かな人」「身長の高い人」「見た目ではZARDの坂井泉水さん」と語っていた記録があります。そのため奥さん像については、あくまで本人の好みとして留めるしかありません。

以上から、結婚に関する情報や家庭との両立については、現時点では事実が確認できないため、詳細は現段階ではご案内できません。大の里関が将来的に結婚された場合は公的な発表や相撲協会・部屋関係者からの情報が出ることと思いますので、その際には改めて詳しく確認できるかと思います。

収入事情|力士としての年収や手当

力士の収入構造は、番付に応じて支給される給与(月給・年収)に加え、三賞や優勝賞金、懸賞金、さらに 巡業手当などの待遇で構成されています。横綱となると、付け人の数や待遇が格段にアップします。

具体的に大の里関の年収見込みについては、公開されたデータによると、横綱昇進前の情報ですが、年間2767万円との推定もあります。

さらに別の報道では、幕下の年収が99万円、十両が1320万円であることや、幕内昇進後半年で5000万円稼いだという具体例もあります。大の里関も同様に収入が急増し話題となりました。

以上まとめますと、大の里関の収入は以下の通りです。 力士の収入構造:給与+手当+懸賞金+賞金で 横綱昇進後の見込み年収:3600万円程度正確な数字は非公開ですが、横綱昇進によって相当な収入アップが見込まれることがうかがえます。

はい、事実として報道や公開データから確認できる範囲で、大の里泰輝関の収入に関する推定を**年表形式**で整理できます。力士の収入は番付によって大きく変動し、基本給(給与)に加え、懸賞金や優勝賞金、巡業手当などで大きく増減します。以下は実際の番付推移と、それに基づく推定年収の表です。

大の里泰輝|推定年収年表

- 2023年5月:初土俵(幕下) 約100万円前後| 幕下力士は本俸なし、養成費や手当中心

- 2023年9月: 十両昇進 約1,200万円前後 十両は月給約103万円(年約1,236万円)

- 2024年1月:新入幕 約2,000万円前後 幕内は月給約140万円(年約1,680万円)+懸賞金など

- 2024年5月:新三役 約2,500万円前後 三役手当+懸賞増、露出増加による加算

- 2024年11月;大関昇進 約3,000万円前後 大関は月給250万円(年3,000万円)+懸賞金多数

- 2025年5月:横綱昇進 約3,600万円以上 横綱は月給300万円(年3,600万円)+優勝賞金・懸賞で大幅加算

- 2025年7月以降:横綱(現役) 年収5,000万円以上の可能性 優勝賞金(1回1,000万円)や懸賞多数でさらに上積み

横綱昇進はいつ?条件と可能性を探る

大の里泰輝関が横綱に昇進したのは、2025年5月28日に日本相撲協会が理事会および番付編成会議で決定したことによります。これにより、第75代横綱に正式に推挙されました。

横綱昇進の条件としては、「大関で2場所連続優勝」、あるいはそれに準ずる成績*あげることが長年の基準とされており、過去にもこの「準ずる成績」が議論を呼んできました。 大の里関はこの条件をクリアしたうえでの昇進となったと理解されます。

過去の事例においても、たとえば稀勢の里関は直前3場所で36勝9敗で、豊昇龍関は33勝12敗で昇進した実例があります。いずれも「2場所連続優勝」が絶対ではなく、実績と時期や情勢を総合して判断された例と言えるでしょう。

このように大の里関も、直前の優勝や安定した成績に加えて象徴性や時代の勢いも含めて、昇進が決まったことがうかがえます。今後は「横綱としての土俵」が、どんな姿を見せていくのか期待が高まります。

取り口と相撲スタイルの特徴

大の里泰輝関は、身長192cm・体重182kgという日本人力士としては圧倒的スケールを誇ります。その体格を活かして得意技は「突き・押し」「右四つ」さらには「寄り」と多彩であり、迫力ある取り口が持ち味です。

特に前に出る力強さが際立ちます。突き押しでの豪快な出足と押し込みに加えて右四つからの寄りも効かせることができるため、相手にとっては的が絞りづらく、見応えのある攻勢を展開します。体格と技の両面で安定感を備えている点が特徴です。

攻めの姿勢では前に出続ける強気の相撲が多く、守りに回るよりも自分から動いて相手を圧倒するスタイルを好んでいる印象です。バランスという点でも、攻勢を維持しつつ逆転の展開にも対応できる柔軟性が高いと言えるでしょう。

他の力士との大きな違いはやはり体格に由来する迫力でしょう。現役力士の中でもトップクラスの体躯を相手にぶつけるだけで威圧になり、それに加えて多彩な取り口で相手の態勢を崩す幅が広い点が、彼ならではの強みです。

性格・人柄|稽古姿勢や周囲の評価

大の里関は自らを「繊細で几帳面」と表現しており、神経質な面や細かな配慮ができる性格を持っています。日刊スポーツの聞き取りでは「この人は何を考えているかが目を見て分かる」と語っており、人の気持ちに鋭敏な面があるようです。

またご両親からは「忍耐強くて熱い男」と評されており、自ら決断して道を切り開く姿に尊敬を覚えると語られています。 このような性格が稽古や本場所での集中力や結果にも反映されている可能性が高いです。

部屋での姿について直接の報道は少ないものの、几帳面さは土俵外でも表れており、たとえば使ったタオルをきちんと畳むことからもその一端がうかがえます。ましてや相撲という厳しい世界で自らの性格を保ちながら、結果を出す精神力は周囲からも評価されるでしょう。

メディアや関係者からのコメントとしては、華やかな飛躍の裏に「たゆまぬ努力」と「仲間の支え」があったことが報じられています。 これは人柄と稽古姿勢が共に評価されている証拠です。

ライバル力士との比較

大の里泰輝関の世代におけるライバルには、前橫綱である豊昇龍智勝関などが挙げられます。豊昇龍関は大の里関より188cm、150kgとこちらも大柄で右四つ・寄り・投げ・食い下がりなど多彩な技を駆使する横綱でした。 目に見える成績比較として、対戦成績において豊昇龍関に対して大の里関はやや苦戦しており、4勝4敗のイーブンというデータがあります。

勝敗データでは、大の里関が13場所で135勝44敗と高勝率を維持しているのに対し、豊昇龍関は幕内成績265勝160敗(29場所)という記録です。このように両者は共に安定した成績を残しており、世代を代表する存在として対峙してきたことがうかがえます。

スタイルの違いでは、大の里関は「突き・押し」「右四つ」「寄り」を得意とし、体格を活かした前に出る相撲が持ち味です。一方で豊昇龍関は、投げを交えた隙を突く柔らかい取り口が持ち味であり、攻めと技の組み合わせが特徴です。

ライバル関係は、ともに高い目標を掲げる存在として刺激となり、強さも技の幅も広げてきたことは間違いありません。特に、大の里関が横綱昇進を果たすまでに豊昇龍関と比較される場面は多く、それが成長の糧となっていると見られます。

ファンからの評判と口コミ

大の里泰輝関は、史上最速記録で横綱に昇進した点が大きな話題となり、ファンからは「唯一無二」「夢を見せてくれる存在」との声が多く寄せられています。 また「気は優しくて、人たらし」という報道もあり、人柄にも強い好感を持たれています。

SNS上でも「大の里の馬力とスピードがすごい」「土俵に迫力が伝わってくる」といったコメントが多く見られます。特に若いファンを中心に「これが新しい日本の横綱」としての応援が盛んです。

人気の理由としては、記録的なスピード昇進や圧倒的な取り口、そして故郷や家族エピソードによる親近感が挙げられます。母親が「場所中はLINEも電話もせず見守る」と語った報道もあり、家庭的な背景もファンにとって魅力のひとつです。

課題や改善を求める声としては、まだ本来の横綱としての貫禄や精神的な安定が模索されており、「これが横綱の器か試される」「長期にわたる横綱としての継続力を見せてほしい」といった意見も見受けられます。

このようにファンからは期待に満ちた応援と共に、将来への慎重な視線も送られています。

今後の展望|大の里泰輝の未来像

大の里泰輝関は2025年5月に第75代横綱に昇進し、現役日本出身横綱として新たな象徴となりました。 短期的な課題としては、新横綱として継続した土俵での安定感が求められます。初場所の連敗や金星の記録などもあり、横綱としての力量が早速試され始めています。

中長期的には、昭和以降最速の昇進記録を保持する力士として、記録よりも精神で土俵を支配する「唯一無二の横綱像」を築くことが期待されます。さらに、大学出身という経歴もあり、相撲界の未来を見据えた存在としても期待されています。

日本相撲界への貢献という観点では、国際化が進む中で国内出身力士としての存在感を示し、新たなファン層をつくる役割も担うかもしれません。また、稽古や精神性の面で後輩への影響も期待されています。

そうした期待のなかで、今後大の里関がどのように横綱としての責務を果たし、日本の相撲界を牽引していくか注目されます。

まとめ|大の里泰輝の魅力と可能性を整理

大の里泰輝関(本名:中村泰輝、25歳)は石川県河北郡津幡町出身で、二所ノ関部屋に所属する現役相撲力士です。身長192cm体重187kgという堂々たる体格を活かし、得意技は突き・押し・右四つ・寄りです。初土俵は2023年5月、初入幕は2024年1月であり、そこからわずか13場所で横綱に昇進しています。これは明治42年以降最速のスピード記録です

人柄についてはほとんど本人や関係者が語る情報はありませんが、地元やファンの注目を集める存在感から、真面目でストイックな印象が伺えます。

大の里関は2025年3月場所に3度目の幕内優勝、続く5月場所に14勝1敗の成績で連続優勝を果たし、横綱昇進の要件を満たしました。日本相撲協会は同年5月28日に理事会と番付編成会議で満場一致で第75代横綱への昇進を決定しました。これにより、日本出身力士としては8年ぶりの快挙となりました。入門から横綱までの歩みは極めて迅速であり、そのスピードは新時代の象徴とも言えるでしょう。

大の里関は、初土俵から横綱昇進という前人未踏の記録を達成した「ミライモンスター」として、相撲ファンやメディアから大きな注目を集めています。特に地元・石川県からは「初の加賀国出身横綱」として歓迎されています。相撲界においては、現役日本人横綱としての象徴性、若手育成の牽引役、そして高校・大学出身者のロールモデルとしても期待が寄せられており、その影響は今後さらに広がることが予想されます。

承知しました。これまで執筆した「大の里泰輝」コンテンツ全体を総括しつつ、本文には入れきれなかった背景や相撲界の豆知識を盛り込み、少しユーモアを交えた**コラム風のあとがき**をご提案します。調子はあくまで謙虚で、読み手が「ふっと微笑む」ような余韻を意識しました。

あとがき|大の里泰輝という存在をめぐって

相撲界における「記録の速さ」と「記憶に残る強さ」は必ずしも一致しないものですが、大の里泰輝関はその両方を兼ね備えた稀有な力士であるように思われます。入門からわずか二年ほどで横綱にまで駆け上がったスピードは、まるで相撲界の新幹線とでも呼びたくなる快進撃でした。しかしその裏には、ひとつひとつの稽古に積み重ねてきた地道な努力があるのだと考えると、華やかさの影にこそ本当の価値があると気づかされます。

海外の視点で見ると、日本の相撲は単なるスポーツではなく「文化財」のように映ると聞きます。力士の所作や化粧まわしの意匠、土俵入りの荘厳さ、さらには横綱に課せられる精神的な重みなどが、日本特有の美意識として評価されています。大の里関がその象徴的なポジションに立つことで、グローバルに「相撲」という文化を伝える大きな役割を担っているのだと改めて実感いたします。

また余談ですが、力士の収入事情に触れてみると、月給や懸賞金の仕組みはなかなかユニークです。土俵の上では一瞬の取り組みに見える勝負でも、その裏では「この一番で○本の懸賞が…」と観客が数える姿もまた、相撲ならではの風景です。大の里関が横綱になったいま、勝敗の重みだけでなく、経済的なスケール感も増していくのだろうと想像すると、思わず「財布まで横綱級」と冗談を言いたくなるところです。

もちろん、力士は人間です。体格や記録ばかりに注目されがちですが、その根底には人柄や心意気があるのだと思います。大の里関が自らを「繊細で几帳面」と語ったという話は、豪快な土俵姿とのギャップを感じさせ、むしろ人間らしい魅力を伝えてくれます。その誠実さとストイックさが、多くのファンを惹きつけてやまない理由なのでしょう。

最後に、この原稿を書きながら私自身も「横綱とは何か」という問いに向き合う機会をいただきました。大の里関の姿を通じて、強さとは数字だけで測れない、品格や責任感を伴うものだと改めて思わされます。これから先、土俵の上でも外でも、大の里関がどのように成長していくのか、静かに見守りつつ、ときには土俵の脇で「頑張れ」と心の中で声をかけたいと思います。

大の里泰輝関の歩みを振り返ると、ただ「強い」「早い」という形容詞では語り尽くせない奥行きを感じます。相撲界の常識を覆すようなスピードで横綱に上り詰めた姿は確かに華やかですが、その背後には稽古場での地道な積み重ねや、家族の支え、師匠や仲間との関係があったことを思えば、むしろ「人間らしい努力の結晶」という言葉こそふさわしいのではないでしょうか。

入門からわずか二年で横綱に昇進というのは、相撲の長い歴史の中でも異例の快挙です。歴史を紐解けば、双葉山や千代の富士といった伝説的横綱でさえ、それなりの時間を要しています。大の里関の昇進が際立っているのは、このスピードの裏に「現代相撲の進化」があるからだと思います。トレーニング方法、栄養学、科学的な分析、さらには大学相撲のレベルアップなど、時代背景が彼を押し上げた要因もあるのでしょう。

また、昇進が早ければ早いほど「横綱としての器が本当に備わっているのか」という厳しい目が注がれるのも事実です。稽古量、土俵態度、勝敗だけでなく、敗れた時の姿勢までもが評価対象となる。それは大の里関にとって重荷かもしれませんが、逆に言えば「横綱とは何か」を考える貴重な機会でもあります。

力士の魅力は、土俵の上だけでは語れません。大の里関が自身を「繊細で几帳面」と語ったというエピソードは、豪快な取り口からは想像できないギャップです。稽古後にきちんとタオルを畳む姿や、身の回りを整える習慣など、小さな所作に性格が表れると言います。横綱という存在が「豪快さと繊細さ」を兼ね備えていることは、むしろ現代的な魅力だと感じます。

さらに、家族が息子を「忍耐強くて熱い男」と評している点にも注目したいです。親がそう語るのは簡単ではありません。長年の歩みを見守ってきたからこその言葉でしょう。勝敗表や番付だけでは見えない「人間大の里」がそこに浮かび上がってきます。

豊昇龍、霧馬山、琴ノ若といった同世代のライバルたちと比較すると、大の里関の個性はより鮮明になります。豊昇龍関は柔らかい技の応酬、霧馬山関は安定感と持久力、琴ノ若関は伝統的な四つ相撲。それぞれが違う持ち味を持っているからこそ、大の里関の「圧倒的な突き押しと前に出る力強さ」が際立つのです。

スポーツの歴史を振り返ると、名選手には必ず好敵手がいます。プロレスにおけるアントニオ猪木とジャイアント馬場、テニスにおけるフェデラーとナダル。相撲でも千代の富士と隆の里、白鵬と朝青龍。大の里関にとっても豊昇龍や同世代の力士たちが、その成長をさらに引き出す存在となるはずです。

SNSをのぞくと「大の里は土俵の上では怪物だが、話すと気のいい青年に見える」といったコメントが流れています。ファンは強さだけでなく、その人柄や背景に共感しているのです。あるファンは「横綱なのに、まだ学生服が似合いそうな爽やかさ」と冗談交じりに語っていました。こうしたユーモラスな声は、むしろ愛されている証拠でしょう。

また、収入事情の話題も時折ネットを賑わせます。幕下時代の年収がわずか百万円前後だったことを思えば、横綱となった現在の数千万円規模の収入は確かに驚きです。ある意味で「財布まで横綱に昇進」と表現するのは大げさではないでしょう。懸賞金の束が土俵にかかるたび、ファンはその現実を垣間見て楽しんでいるのかもしれません。

外国人から見れば、相撲は単なる格闘技ではなく「伝統芸能」でもあります。土俵入りの所作や横綱の綱は、武道や宗教儀礼にも通じる美しさを持ちます。欧米のメディアが「相撲は世界で最も古いプロスポーツ」と紹介することもあるほどです。大の里関がその象徴的存在となることで、国際的な相撲人気を押し広げる役割も担うのではないでしょうか。

実際、世界各地で相撲体験イベントや巡業が行われており、子どもたちがまわしを締めて土俵に立つ姿も珍しくなくなりました。そうした場で横綱の名前が呼ばれることは、日本文化を発信する上で大きな意味を持ちます。

横綱として最も大切なのは「継続する力」だと思います。短期間で昇進したからこそ、今後はケガの予防や精神的な安定が課題になるでしょう。土俵に立ち続けることこそが、横綱の本当の力を示すからです。

また、日本人横綱としての期待は計り知れません。外国出身力士が長く頂点に立ち続けた時代を経て、国内ファンは「日本人横綱」の存在を待ち望んでいました。その期待を背負うことは重圧ですが、大の里関ならその役割を果たしてくれるだろうという安心感があります。

大の里泰輝関の魅力をひとことで表すなら「新しい伝統の担い手」です。伝統を背負いつつも新しい時代の風を吹かせる力士。その存在は相撲界にとってかけがえのないものです。

この原稿を書き終えてふと考えたのは、横綱とは「土俵上の勝敗を超えた存在」なのだということです。勝ち星はもちろん重要ですが、負けた時の態度、ファンや社会への示し方、そうしたすべてを含めて評価されるのが横綱です。

これから先、大の里関がどのように成長していくのか。応援しながら、時には土俵の脇でにこやかに「頑張れ」と声をかけるような気持ちで見守りたいと思います。そして願わくば、未来の相撲史に「大の里時代」と呼ばれる時代が刻まれることを、ひとりの相撲ファンとして静かに期待しています。

コメント