2025年9月12日(金)19時から放送されるフジテレビ「噂のお客様」では、相撲界でも注目を集める二子山部屋が特集されます。稽古に励む力士たちの日常や、体をつくるちゃんこ鍋の食卓、そして二子山親方の指導方針など、普段はなかなか知ることのできない舞台裏が紹介される予定です。二子山部屋は歴史ある名門の流れを汲み、若手力士の育成にも定評があることで話題となっています。本記事では、二子山部屋の概要や歴史、注目力士たちのプロフィール、稽古や食事の様子、地域や文化とのつながり、さらに口コミや評判まで幅広く解説します。番組放送をきっかけに相撲部屋に興味を持った方や、ファンとして応援したい方に向けて、二子山部屋の魅力を多角的にお届けします。

アクセス・住所・地図

二子山部屋所在地:東京都葛飾区柴又2-10-13

最寄り駅は京成金町線「柴又駅」で、徒歩7〜8分ほどかかります。

ホームページ・SNS

公式HP(二子山部屋公式サイト) https://futagoyamabeya.com

YouTube公式チャンネル「二子山部屋 sumo food」 https://www.youtube.com/@futagoyama-sumofood

Instagram公式アカウント https://www.instagram.com/futagoyama\_sumo/

X(旧Twitter)公式アカウント https://x.com/futagoyama_sumo

二子山部屋を応援する方法

二子山部屋を応援する方法はいくつかあります。まず、場所ごとの取組を観戦し、所属力士を応援することが基本です。公式の応援グッズを購入することで直接的にサポートができ、力士にとっても励みになります。また、SNSをフォローすれば日常の様子や親方の発信を知ることができ、遠方からでも継続的に応援することが可能です。

部屋では公開稽古や見学会が行われる場合があり、実際に稽古を見て応援する機会もあります。こうしたイベントに参加することで、力士の人柄や稽古の様子に触れられ、ファンとしての距離がぐっと縮まります。地域での交流イベントや相撲教室に参加することも、二子山部屋を身近に感じる方法の一つです。

さらに、若手力士が上を目指して奮闘している姿を追いかけることは、応援する側にとって大きな楽しみとなります。初土俵から幕下、さらには関取を目指す過程を見守ることは、ファンにとって特別な体験です。応援を通じて相撲文化を支え、二子山部屋の未来を共に築くことができます。

後援会への入会

二子山部屋の後援会へ入会するには、公式サイトの「後援会のご案内」ページからお問い合わせください。ご希望に応じて本部または最寄りの支部をご案内いただけます。申込用紙を入手後、必要事項を記入し郵送またはFAXで申し込み、年会費(個人会員1口10,000円)を指定の口座へ振り込みます。申込と入金が確認されると会員登録が完了し、記念品が送付されます。記念品には稽古見学やイベント参加の案内も同梱されており、予約すれば見学も可能です。ただし到着には1~2か月かかることがあるため余裕をもって手続きすることをおすすめします。

後援会への入会方法

1.申し込み方法 公式サイトの「後援会のご案内」ページからお問い合わせフォーム等で連絡し、最寄りの後援会(本部または支部)を紹介してもらいます。

2.申込書の入手・送付 後援会支部によっては、申込書を送ってもらえる場合があります。取得後、記入した申込書を郵送またはFAXで送付します。

3.年会費の振り込み 入会申込書の受付と年会費の入金確認をもって会員登録が完了し、記念品が送られます。

4. 会費・支部の違い 個人会員:1口10,000円(税込) 法人会員:支援頻度に応じて複数口可能

よくあるQ&A

「入会してすぐに見学できますか?」

見学は後援会入会後に届く記念品に同封される注意事項をご確認のうえ、予約すれば可能です。ただし記念品の到着に1〜2か月以上かかる場合もあるため、ご注意ください。

「入会特典は何がありますか?」

記念品(タオルや絵はがき等)、番付表の送付、イベント案内などが主な特典です。

二子山部屋に所属する注目力士たち

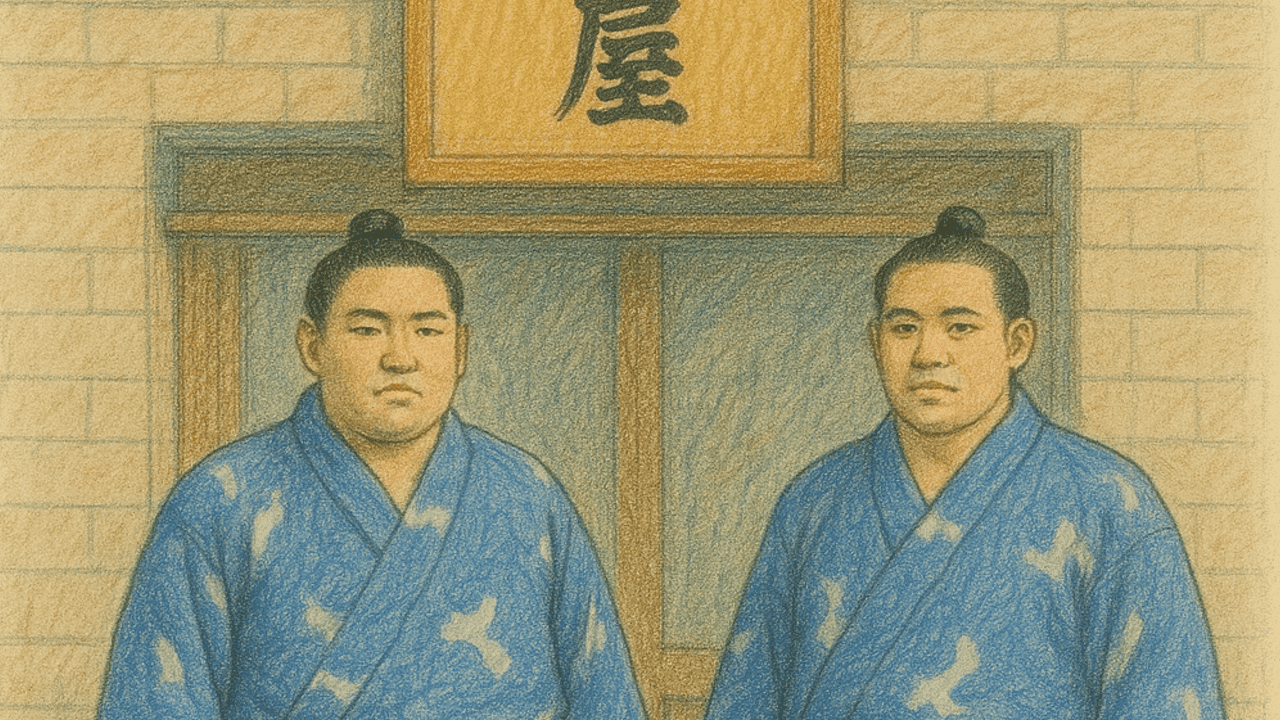

二子山部屋には、将来を嘱望される若手力士が複数所属しています。なかでも幕下や三段目で活躍する力士は、着実に成績を積み重ねており、今後の飛躍が期待されています。二子山親方の指導のもとで基礎を徹底的に磨き、突き押しや四つ相撲などそれぞれの得意技を伸ばしています。番付上位で活躍する力士が少ない時期もありましたが、近年は安定した稽古環境が整い、弟子たちの成長が目に見えて表れています。

力士たちの日常は厳しい稽古に支えられていますが、番組などで紹介される際には素朴で親しみやすい一面が強調されます。稽古場では真剣そのものですが、食事の場面や共同生活の中では仲間同士の絆が垣間見えます。こうした人柄はファンにとって応援したくなる大きな要素となっています。

フジテレビ「噂のお客様」では、稽古風景とともに弟子たちの生活も取り上げられる可能性があります。食卓を囲む姿や、互いに切磋琢磨する日常は、視聴者にとって相撲部屋のリアルな姿を知る貴重な機会となります。今後の大成を目指す力士たちの奮闘は、二子山部屋の魅力を象徴するものです。

二子山部屋に所属する関取

狼雅 外喜義(ろうが ときよし)

現在は幕内(前頭)に在位しています。2022年11月場所に十両へ昇進し、2023年11月場所には幕内へ昇格しています。部屋初の関取として注目を集めました。

三田 大生(みた たいき)

現在は十両に在位しています。は2025年5月場所に新十両として十両昇進を果たしました。

よくあるQ&A

「二子山部屋は見学できる?」

二子山部屋の稽古見学は、原則として一般公開されているわけではありません。ただし、地域のイベントや特別な機会に合わせて公開されることがあり、その際には一般のファンが力士の稽古を間近で見ることができます。見学希望者は必ず事前に確認することが大切です。

「力士の食事を体験できる?」

二子山部屋で日常的に提供されているちゃんこ鍋は、力士の体づくりを支える重要な食事です。通常は部屋内の力士や関係者に限られますが、地域行事やファンイベントの場で提供されることがあります。その機会には一般の人も力士の食事を体験することが可能です。

「部屋の力士の最新番付は?」

番付は日本相撲協会が公式に発表しており、二子山部屋所属力士の最新番付も同協会の公式サイトや相撲専門誌で確認できます。力士の成績や番付は定期的に更新されるため、最新情報を得るには公式発表を確認することが確実です。ファンにとって、所属力士の番付の変化を追いかけることは応援の大きな楽しみの一つです。

ファンの口コミと評判

二子山部屋は設立からまだ新しい部屋でありながら、取材や公開稽古を通じて多くのファンの声が寄せられています。過去に見学した人の感想では、稽古の厳しさに驚きつつも力士同士の結束力や親方の丁寧な指導に好印象を持つ意見が目立ちます。食事の場面を取材した記事でも、栄養バランスの整ったちゃんこ鍋が紹介され、健康的で力強い部屋のイメージが伝えられています。

SNS上でも二子山部屋に関する投稿は定期的に見られます。力士の取り組み結果だけでなく、日常の様子や親方のコメントに触れた内容も多く、部屋全体が温かい雰囲気であることが広まっています。特に若手力士への期待を込めた応援の言葉や、地域イベントでの交流に好意的な声が集まっています。

二子山部屋や所属力士は、真面目で努力家というイメージを持たれることが多いです。豪快さよりも堅実さを重んじる姿勢はファンから高く評価され、相撲文化を大切にする誠実な部屋として認識されています。口コミや評判を通じて、二子山部屋は着実にファン層を広げています。

二子山部屋とは?概要と基本情報

二子山部屋は、日本相撲協会に所属する相撲部屋の一つです。所在地は東京都中野区で、交通の便も良く、地域社会との交流も盛んに行われています。所属力士の数は大規模な部屋と比べると多くはありませんが、少数精鋭で一人ひとりに丁寧な指導が行き届く環境が整えられています。

設立は2018年で、元大関雅山として活躍した二子山親方(本名:安治川雅晴)が創設しました。雅山は現役時代に安治川親方を襲名しましたが、その後二子山の名跡を継承し、現在の部屋を率いています。二子山の名は相撲界において長い歴史を持ち、名門として知られています。その流れを現代に受け継ぐ存在として、二子山部屋は誕生しました。

相撲界には大小さまざまな部屋がありますが、二子山部屋は比較的新しい部屋でありながら、伝統を尊重しつつ現代的な工夫も取り入れている点が特徴です。食事管理やトレーニング方法に工夫を凝らし、力士が健康的に成長できる体制を整えています。歴史ある部屋に比べると規模は控えめですが、将来性のある若手が育つ土壌として注目されており、今後ますます存在感を高めていくことが期待されています。

二子山親方のプロフィールと経歴

二子山部屋を率いる二子山親方は、現役時代「雅山」の四股名で知られた元大関です。1977年に茨城県で生まれ、武蔵川部屋に入門しました。1998年に新入幕を果たし、その後は持ち前の突き押し相撲で活躍しました。2000年には大関に昇進し、土俵上で大きな存在感を示しました。引退後は年寄「安治川」を襲名し、その後に「二子山」を名乗り部屋を創設しました。

指導方針としては、自身の経験を踏まえて、基礎を大切にしつつも力士一人ひとりの個性を尊重する姿勢を貫いています。特に、体格や得意技に応じた稽古を取り入れることで、無理のない成長を促しています。親方自身が現役時代にけがや体調管理の難しさを経験しているため、弟子の体調やメンタルケアにも配慮している点が特徴です。

二子山一門は相撲界の中でも伝統と実績を持つ流派であり、かつての貴乃花や若乃花の系譜を連想する人も多いです。二子山親方はそうした歴史を意識しながらも、新しい世代に合わせた柔軟な育成を行っています。歴史ある名前を背負いながらも、現代にふさわしい指導を続ける姿勢は、相撲界の未来を担う親方として注目されています。

二子山部屋の稽古風景:伝統と革新

相撲部屋における稽古は力士の基盤をつくる最も重要な時間です。二子山部屋でも、早朝から稽古が始まり、四股やすり足などの基本動作を徹底的に繰り返します。続いて、ぶつかり稽古や申し合い稽古が行われ、実戦に近い形で技術を磨きます。こうした積み重ねが力士の強さを支えています。

二子山親方の指導スタイルは、自身の現役時代の経験を反映しており、弟子一人ひとりの体格や特性に合わせて稽古内容を調整する点が特徴です。基礎をおろそかにせず、反復練習を重視しながらも、けがのリスクを考慮した工夫が取り入れられています。そのため、力士が持続的に力を伸ばせる環境が整っています。

また、二子山部屋の稽古は伝統的な厳しさを保ちつつも、体力測定や栄養管理といった現代的な要素も併用されています。こうしたバランスが、従来の部屋との違いを生み出しています。稽古の見学は基本的に関係者向けに限られていますが、地域イベントや特別な公開の機会もあり、ファンが稽古を間近で体感できることもあります。伝統と革新が調和する稽古は、二子山部屋の大きな魅力です。

ちゃんこ鍋と食事:力士の体をつくる台所

相撲部屋の食事といえば、ちゃんこ鍋が代表的です。二子山部屋でも、力士の体づくりを支える中心としてちゃんこが提供されています。具材には鶏肉、魚、豆腐、野菜などが使われ、栄養バランスに優れています。力士は一度に大量の食事を摂るため、味付けや調理法にも工夫が施され、飽きが来ないようにしています。

二子山部屋の食卓では、ちゃんこ鍋のほかにご飯や副菜も並びます。力士たちは稽古で消費したエネルギーを補うためにしっかり食べる必要があり、部屋全体で協力して調理や片付けを行います。この共同作業は、弟子たちの絆を深める場としても重要な役割を果たしています。

食事は栄養士の指導を受ける場合もあり、現代的な食生活管理が導入されています。こうした取り組みは、力士が健康を保ちながら長く相撲を続けるために不可欠です。また、地域イベントや体験企画では、一般の人が部屋のちゃんこ鍋を味わえる機会が設けられることもあります。力士の日常に触れられるこうした体験は、相撲文化をより身近に感じる入口となっています。

二子山部屋の歴史と伝統

二子山部屋の名は相撲界の歴史に深く刻まれています。初代二子山親方は元横綱の二子山(第45代横綱若乃花)であり、その後も幾度か継承されてきました。平成時代には第66代横綱若乃花、第65代横綱貴乃花らが所属し、二子山の名は名門一門の象徴とされました。現在の二子山部屋は2018年に元大関雅山が独立して創設し、二子山の名跡を継承したもので、伝統と新しい挑戦が融合しています。

伝統行事としては、相撲部屋で共通する四股祭りや餅つき、部屋開きなどが挙げられます。こうした行事を通じて力士は稽古以外にも相撲文化の根幹を学び、礼節を重んじる姿勢を養います。二子山部屋でも同様の行事が受け継がれ、弟子たちの心を育てる場となっています。

相撲文化において二子山の名は、名門の象徴であり、相撲人気を支えた存在として広く知られています。その伝統を受け継ぎながら、現代的な視点で新しい世代を育てる現在の二子山部屋は、歴史的意義を守りつつ未来を切り開く役割を担っています。

地域とのつながりと社会貢献

二子山部屋は地域社会との交流にも積極的に取り組んでいます。所在地の東京都中野区では、地元のイベントや催しに参加し、相撲を身近に感じてもらう機会を提供しています。特に子ども向けの相撲教室では、四股やすり足といった基本動作を体験できる場を設け、相撲文化の普及と次世代育成に力を注いでいます。

また、SNSを通じて日常や稽古の様子を発信することで、遠方のファンとも交流を深めています。部屋の力士たちが稽古に励む姿や食事の場面は、応援するファンにとって大きな楽しみとなっています。見学会や公開稽古が開催されることもあり、地域住民や相撲ファンが直接部屋の雰囲気を感じられる機会もあります。

こうした活動を通じて、二子山部屋は単なる相撲部屋にとどまらず、地域に愛される存在として根付いています。相撲界全体の発展に貢献すると同時に、地域社会の一員としての責任を果たす姿勢が評価されています。

二子山部屋と他の相撲部屋との比較

二子山部屋は、相撲界において名門とされる二子山の名跡を継ぐ存在です。かつての貴乃花一門に連なる伝統を背景に持ちながら、2018年に独立して新たに誕生した点が特徴です。歴史ある大部屋に比べると規模は小さいですが、その分一人ひとりにきめ細かな指導が行われています。

指導方針の面では、二子山親方が現役時代に培った突き押し相撲の経験を基礎としつつ、弟子の体格や得意技を尊重する柔軟さが見られます。過去の名門部屋では厳しい一律の稽古が多かったのに対し、二子山部屋では個別性を重んじた指導が行われています。この点は、弟子の育成スピードや伸び方に違いを生む要素となっています。

また、栄養管理や現代的なトレーニングを取り入れている点も特色の一つです。他部屋と比較しても、健康面への配慮や稽古の効率性を重視している点が目立ちます。こうした取り組みは力士の長期的な成長を促すと同時に、けがの予防にもつながっています。伝統を守りながら新しい工夫を積極的に取り入れる姿勢は、二子山部屋ならではの強みといえます。

テレビ放送で描かれる舞台裏

フジテレビ「噂のお客様」で紹介される二子山部屋の舞台裏は、普段は外部に伝わりにくい生活の実態が中心となります。厳しい稽古で汗を流す姿や、稽古後に力士たちが食卓を囲む場面は、多くの視聴者にとって新鮮に映ります。食事の時間にはちゃんこ鍋を中心に笑顔が広がり、稽古場とは異なる温かい雰囲気が伝えられます。

また、弟子同士のやり取りや上下関係の中での礼節など、日常の一コマが放送を通じて紹介されることもあります。力士たちが互いを励まし合い、ときに叱咤激励する場面は、人間味あふれるストーリーとして多くの視聴者の共感を呼びます。

取材では、注目の若手力士や個性豊かな弟子が取り上げられることが多く、視聴者はそれぞれの人柄に触れることができます。稽古の厳しさと食事や団らんの温かさが対比的に描かれることで、二子山部屋の日常が立体的に理解できる構成となります。テレビ放送は、相撲文化の奥深さと二子山部屋の魅力を知るきっかけとなります。

フジテレビ「噂のお客様」で二子山部屋が紹介される背景

フジテレビ系列で放送されている「噂のお客様」は、著名人や人気店、話題の人物や団体を取り上げ、その裏側や日常に迫るバラエティ番組です。2025年9月12日(金)の放送では、二子山部屋が特集されることが発表されています。相撲部屋は普段から外部に公開されることが限られており、一般の視聴者にとっては力士の稽古や食生活を詳しく知る機会が多くはありません。今回の放送では、稽古の厳しさや弟子たちの成長、力士の体を支える食事の場面などが紹介される予定です。

過去にも番組内では相撲部屋が取り上げられた例がありますが、二子山部屋は親方や力士の背景に独自の注目点があります。名門二子山の流れを汲む部屋であり、相撲界の歴史とも深い関わりを持っています。そのため、単なる日常紹介にとどまらず、相撲文化の伝承や若手力士の育成にスポットが当たる点が特徴です。

視聴者が特に注目するのは、厳しい稽古を通じて力士たちが成長していく姿や、ちゃんこ鍋を中心とした食卓の光景です。また、力士の日常的な会話や人柄に触れる場面も期待されており、相撲をあまり知らない人にも親しみやすく映る内容になると考えられます。番組を通じて、二子山部屋が持つ魅力や独自性を広く知る機会となります。

まとめ|二子山部屋の魅力と今後の期待

フジテレビ「噂のお客様」で紹介されることで、二子山部屋は多くの視聴者にその存在を広く知られることになります。相撲部屋は普段の生活や稽古が外部に伝わりにくいため、番組を通じて稽古の厳しさや食事の様子、弟子たちの人柄が紹介されることは大きな意味を持ちます。認知度の向上は部屋にとっても力士にとっても大きな励みとなります。

二子山部屋は歴史ある名跡を継承しながらも、新しい部屋として若手力士の育成に力を注いでいます。弟子たちの成長ストーリーは相撲界全体に希望を与えるものであり、ファンにとっても応援の楽しみを広げています。小規模ながらも丁寧な指導と現代的な工夫を取り入れる姿勢は、他部屋との差別化にもつながっています。

相撲文化において、二子山部屋は伝統を守りながら革新を進める存在です。地域社会との交流や文化継承に積極的であることも大きな特徴です。今後、若手力士の台頭とともにさらなる注目を集めることが期待され、二子山部屋は相撲界の未来を担う重要な拠点として存在感を高めていくでしょう。

相撲という競技は、単なるスポーツを超えて、日本の文化や社会の成り立ちと深く結びついた存在です。その中で「二子山」という名は、昭和から平成、そして令和へと続く長い歴史の中で、相撲文化の象徴的な響きを持ってきました。今回フジテレビ「噂のお客様」で二子山部屋が紹介されたことは、単なる娯楽番組の一企画にとどまらず、相撲文化を多角的に考えるきっかけとなったと感じます。

まず、二子山部屋の名跡について触れなければなりません。二子山の名を持つ親方といえば、昭和の大横綱・若乃花(第45代横綱)を思い起こす方も多いでしょう。その後も二子山一門は、貴乃花や若乃花兄弟を輩出し、平成の相撲人気を支えた大きな存在でした。つまり「二子山」という名前そのものが、相撲史の中で一つのブランドであり、伝統と革新を象徴するものなのです。2018年に元大関雅山が二子山の名跡を継ぎ、新たに部屋を立ち上げたことは、この伝統の系譜を現代に受け継ぐ試みであると同時に、新しい相撲の形を模索する挑戦でもあります。

現代の二子山部屋が注目されるのは、単に名跡の重みだけではありません。そこには「少数精鋭」という特色があり、力士一人ひとりに目が行き届く指導体制が存在しています。大規模な部屋が数十名の弟子を抱えるのに対し、比較的小規模な二子山部屋では、親方が直接弟子の稽古や生活を見守ることができる。この環境は、現役時代にケガや体調管理に悩んだ雅山親方の経験とも関わっています。相撲界の「怪我との戦い」という普遍的なテーマに対し、親方が現役時代に学んだ教訓を弟子に還元しているのです。

また、二子山部屋の稽古と食事にも注目すべき点があります。相撲の稽古は古来より四股やすり足といった基本を重んじますが、二子山部屋ではその伝統を守りつつ、体力測定や栄養管理といった現代的な工夫を取り入れていることが知られています。ここには「相撲は古来からの武道であると同時に現代スポーツでもある」という二重性が表れています。伝統の重みと科学的アプローチの融合は、今後の相撲界全体にとっても重要な示唆を与えるものです。

食文化という観点からも、相撲部屋のちゃんこ鍋は実に興味深い存在です。ちゃんこのルーツには諸説ありますが、一説には明治時代に力士の食事として体系化され、部屋ごとに味付けや具材が異なる文化を形成してきたといわれます。二子山部屋のちゃんこも例外ではなく、鶏肉や野菜を中心とした栄養バランスの取れた献立が特徴です。相撲部屋の食卓は単なる栄養補給の場ではなく、力士たちの絆を深める社会的な場でもあります。現代の健康志向の観点から見ても、野菜やたんぱく質をバランス良く摂取する相撲部屋の食事スタイルは学ぶ点が多いといえます。

さらに、二子山部屋の地域とのつながりにも注目すべきです。東京都葛飾区柴又という土地に根を下ろし、地域住民との交流を大切にしています。相撲教室やイベント参加を通じて子どもたちに相撲を体験させる取り組みは、文化伝承という意味でも重要です。日本の伝統文化は単に保存されるのではなく、体験を通じて次世代に引き継がれていきます。その点で、二子山部屋が行う地域貢献は相撲文化の持続可能性を高める活動といえるでしょう。

一方で、現代社会における相撲部屋は情報発信の形も大きく変えています。二子山部屋はYouTubeチャンネル「sumo food」を運営し、稽古や食事の様子を世界に向けて発信しています。登録者数は49万人にのぼり、相撲を知らない海外の人々にも人気を博しています。江戸時代の相撲は庶民の娯楽であり、見世物的な要素を持っていましたが、令和の時代にはSNSや動画配信を通じて「世界に開かれた文化」として発展しているのです。こうした変化は、相撲という伝統が閉鎖的なものではなく、柔軟に時代に適応する力を持つことを証明しています。

今回「噂のお客様」で取り上げられたことは、こうした多様な要素が一つに結びつく瞬間でした。テレビ番組というマスメディアを通じて、相撲部屋の稽古や食卓、弟子たちの素顔が紹介されることで、相撲ファンだけでなく一般視聴者にも親しみを持ってもらえる。これは相撲文化の裾野を広げる上で大きな意味を持ちます。特に、弟子たちの日常や人柄に焦点を当てることで、「力士=強いだけの存在」というイメージから、「努力と生活の積み重ねを大切にする人間的存在」としての理解が深まります。

相撲部屋という形態は江戸時代後期に制度化されました。親方が弟子を抱え、住み込みで生活させながら稽古をつける仕組みは、封建制度の残滓を色濃く残したものです。しかし、近代以降はスポーツとしての側面が強まり、生活環境や労務管理の在り方も変化してきました。二子山部屋のようにSNSを駆使し、世界に情報発信を行うスタイルは、まさに現代の相撲部屋の進化を象徴するものです。

また、ファンクラブにあたる後援会制度も、日本独自の応援文化といえます。二子山部屋でも後援会への入会を通じて応援の輪が広がり、ファンが直接部屋を支える仕組みが整っています。これは単に経済的支援にとどまらず、文化的コミュニティの形成という意味でも価値があります。

総じて感じるのは、二子山部屋が「伝統と革新の調和」を体現しているということです。名門の名跡を背負いながらも、現代的な方法で弟子を育て、地域や世界に文化を広める姿勢。その柔軟性こそが、相撲という古い伝統を未来へつなぐ力になるのだと思います。

今回の番組をきっかけに、二子山部屋の存在を初めて知った人も多いはずです。その人々が相撲に関心を持ち、力士を応援し、さらには相撲文化そのものに触れるようになれば、これは大きな成果といえるでしょう。二子山部屋はまだ新しい部屋ですが、その歩みは確かに相撲文化の未来を照らしています。相撲が単なる勝敗を競う競技にとどまらず、日本文化の象徴として生き続けるために、二子山部屋のような存在が果たす役割は計り知れません。

コメント